今後増加が予想される在留・訪日外国人の患者さんに出合ったら、どう対応する?言葉の問題、言葉以外の壁、文化・価値観の違いなど、外国人患者さんを支援する際のポイントを紹介します。

外国人患者を支援する際の前提知識

●COVID-19流行による規制が緩和されて以降、多くの外国人が来日しており、今後も さまざまな背景をもつ患者さんが保険医療機関に訪れることが予想される

●在留外国人と訪日外国人とで、 身元の確認方法や適応できる保険制度が変わる

来日外国人のなかでも日本語・日本文化の知識に大きく差がある

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行による渡航に関する制限が緩和されて以降、多くの外国人が日本に滞在しています。すでに駅の案内表示版は多言語で表示されていますし、インフォメーションセンターには外国語で対応する案内ガイドがいるのを目にするのではないでしょうか。

「日本に滞在する外国人」と聞いて、多くの方がイメージするのは観光客だと思いますが、一定期間日本に住んで、学んだ技術や知識を自国にもちかえるため来日している技能実習生や留学生など、多くの外国人が日本に滞在しています。

このように外国人といっても、来日する理由はさまざまであり、なかには日本語が流暢で、日本文化にも精通している方も多くいます。今回は、日本語や日本の文化・制度への対応に制限がある外国人(LJP*1)に焦点をあて、急増するLJPの患者さん(以下、LJP患者)の支援について説明していきたいと思います。

*1【LJP】Limited Japanese Proficiency。医療通訳を必要とする日本語が母語でない、もしくは日本語でのコミュニケーションに制限のある患者1。アメリカで定義されているLEP(Limited English Proficiency:英語を第一言語として話さず、英語を読む、話す、書くまたは理解する能力が限られている人)をもとに、本文では日本の制度も含めた意味で使用。

医療現場で出合う在留外国人、訪日外国人の背景

LJP患者が、保険・医療機関を訪れる理由やその背景は、体調不良や妊娠・出産、ワクチン接種などさまざまです。住んでいる外国人(以下、在留外国人)か、観光や出張目的を含む短期滞在の予定で来日した外国人(以下、訪日外国人)かによっても、支援方法が共通な場合とそれぞれ特徴的な配慮が必要な場合があります。

①在留外国人

在留外国人は「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)で定められた在留資格を有し、日本に滞在する外国籍の人を指します。入管法で定められた在留資格のうち、中長期在留者や特別永住者の方々です1。

これらの方々は日本で生活するうえで、それぞれ就労の制限や日本での滞在期間が設けられている人もいますが、日本人と同様の医療保険・福祉制度を使う権利が与えられています(表1)1,2。

②訪日外国人

訪日外国人とは訪日外客ともいわれることがあり、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から、日本を主たる居住国とする永住者等の外国人を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者です4。駐在員やその家族、留学生等の入国者・再入国者が訪日外国人に含まれ、医療現場では航空機や船舶の乗務員も訪日外国人として対応することが多いです※1(表1)。

医療機関を訪れる外国人のなかには、日本語によるコミュニケーションができて保険制度が使え、診療に問題なくスムーズに進む方もいます。しかし、それらが難しい外国人の患者さんを受け入れるには、多くの場合、医療現場でさまざまな課題があり、その課題解決のために多職種で連携し、支援する体制を整える必要があります。

※1 JNTO(Japan national tourism organization:日本政府観光局)の統計上の定義では、航空機や船舶の乗務員は含まないが、基本的に医療現場では同じ訪日外国人として取り扱う。

表1 在留外国人と訪日外国人の背景

■在留外国人

背景・特徴

●中長期在留者

●特別永住者

社会保障

●国民皆保険制度の下で医療が受けられる

●日本人と同じような医療保険・福祉制度が使える

※いずれかの公的医療保険に加入する義務がある

身元確認

●在留カード

■訪日外国人

背景・特徴

●在留外国人以外の外国人

●旅行客、一時上陸客

●飛行機や船舶の乗組員 など

社会保障

●日本の公的医療保険の適用を受けない

●海外旅行傷害保険に加入している場合がある

●自費診療になるため医療費が高額になる

身元確認

●各国のパスポート

(文献2,3を参考に作成)

「言葉の問題」を解決しニーズをつかむ

●支援方法を組み立てるためには、 LJP患者のニーズを把握する必要があり、 言葉の壁が問題となる

●患者1人ひとりの語学レベルなどに合わせ、ツールを選択することで円滑なコミュニケーションにつながる

LJP患者を支援する際の言葉の問題

医療現場で日本人の患者さんであればスムーズにいく場面であっても、LJP患者にとってはさまざまな壁となる問題が存在します。ここでは支援する際に存在する壁について述べたあとに、支援のコツについてお話ししたいと思います。

多くの場合、「外国人」の支援の問題といえば言葉の問題が一番に思い浮かぶのではないでしょうか。日本語が不得手、もしくはまったく話せないなど、コミュニケーションが難しい方も多いと思います。LJP患者のニーズをつかむためには、コミュニケーションを円滑にしないと支援が進みません。患者さん、看護師双方に不安がぬぐい切れないこともあると思います。外国語の話せるスタッフに通訳してもらう手配をしても、その人には通訳以外の仕事もあるため、24時間付き添ってもらうことは難しい、そんな経験をしたナースも多いのではないでしょうか。そんなとき、以下の3点に留意すれば、少しスムーズになるかと思います。

1.やさしい日本語を意識して対応する

令和6年度に静岡県が行った在留外国人への調査に、日本語能力に対する自己評価の項目があります。会話に関しては、「自分の言いたいことが大体話せる」と答えた人が29.1%で、「自分の言いたいことが問題なく話せる」と回答した人が24.0%いました。

読むことに関しては「役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる」「役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる」と答えた人がそれぞれ26.3%、20.2%でした。また、書くことについては、「仕事の報告書や学校の先生に子供の状況を伝える連絡、料理の作り方など、状況や方法を説明する文章を書くことができる」「日常生活や自分のふるさと、自分の経験について紹介する文章を書くことができる」と答えた人がそれぞれ14.3%、12.1%と、読み書きよりも会話で理解できるほうが高い結果が出ています5。

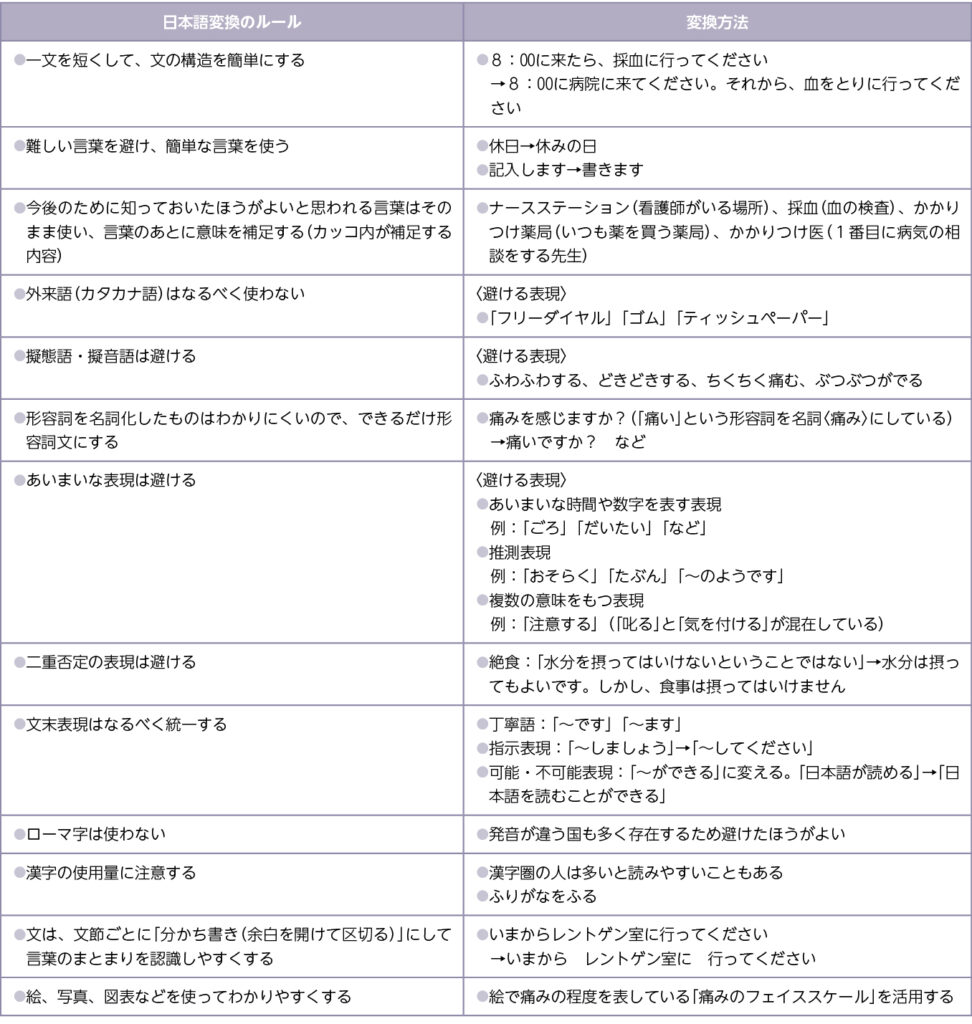

以上の結果からも、診察の一番はじめに日本語がどのぐらい運用できるかを確認する必要があることがわかります。話す・読む・書くことの3つのポイントでLJP患者の日本語能力を確認し、1人ひとりの能力に合わせた方法でコミュニケーションをとることで、彼らの日本語能力を尊重しながら、ニーズをとらえ支援方法を組み立てることができます。LJP患者と接する際は表2の日本語をやさしい日本語へ変換する基本的なルールを意識して変換し、対応しましょう6。

表2 やさしい日本語変換ルール

2.必要資料の多言語化や翻訳アプリの活用を検討する

私たちが普段使っている言葉をやさしい日本語に変換することに加え、コミュニケーションツールを準備しておくのも効果的です。入院面会の説明や初回受診時のルールなど、日本語で案内する資料はあらかじめ多言語化するか、もしくはふりがなをふった文章を用意することで、必要な説明を文章で行うことができスムーズになります7。

特にCOVID-19のパンデミックの影響で、各医療機関では、今も感染予防策が行われていると思います。多言語化した感染症スクリーニング用紙を準備することや、スマートフォンの翻訳アプリを導入することなども、コミュニケーションをスムーズにする工夫です。

機械翻訳は年々進化を遂げ、精度も上がっています。簡単な会話であれば音声を文字変換し患者さんに見せることで、簡単にニーズを把握できます。また、画像を見せることで共通認識をもてますし、画像やイラスト、世界共通の数字、カレンダーなどを用いることでニーズをより正確にとらえることができます。

3.医療通訳やサービスを活用する

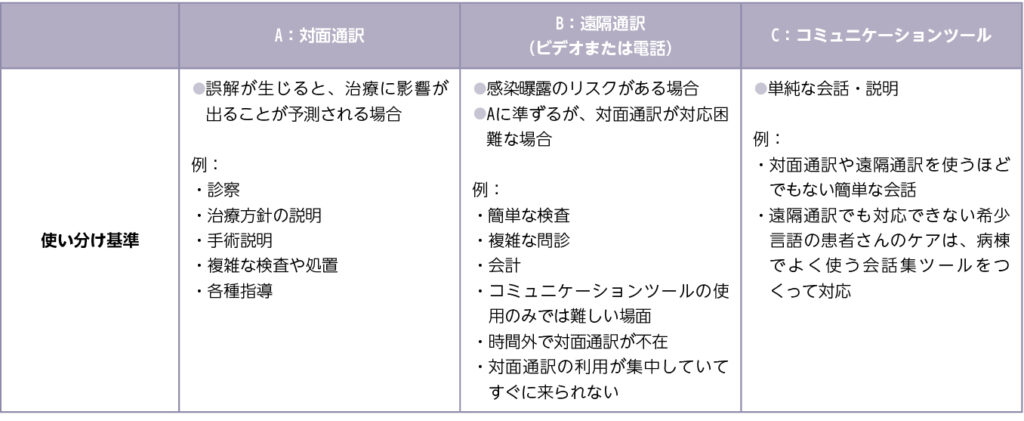

最近では、医療現場での通訳が専門職化され、学会認定も行われるようになってきました8。新しい医療専門職として医療通訳が活動しています。やさしい日本語や翻訳アプリなどを利用したコミュニケーションは、簡単な患者さんのニーズ把握には利便性が高いですが、手術説明や身体的に侵襲が加わる処置など、同意書が必要な治療、処置に関しては専門の通訳者を介して説明するほうが望ましいです。専門の医療通訳を介することで、治療の方向性の誤解をなくすなど、間違いがないよう確実な相互理解をするために協力するとよいでしょう。

最近では、自治体によって無料で利用できる医療通訳サービスや、ビデオなどを用いて遠隔で通訳してくれるシステムも開発されてきています。医療安全の観点から、正確に伝わらないことで患者さんに影響が出るリスクのあるコミュニケーションには、医療通訳を介すほうがよりよいと思います(表3)。

表3 りんくう総合医療センターの通訳利用基準

言葉以外の支援の壁、 文化や価値観の違い

●日本の「当たり前」を見つめ直し理解したうえで、 LJP患者の文化との違いを認識する

●言葉の壁、 文化・価値観の壁を乗り越え、 LJP患者の個別性を読み解く。 支援しながら、日本人の患者さんと同じような看護実践を行う

お互いの文化・価値観を理解し、 その違いを読み解き支援につなげる

患者さんのニーズをつかめたとしても、価値観や習慣の違いは看護計画を立案するうえで、どうしても難しい問題となります。日本人の感覚で看護計画を立案していくと、あまり聞いたことのない価値観や習慣に出合い、どのように対応するか悩むと思います。

健康に関する問題の解決方法はその国によってかなり異なります。保健・医療に関する文化は、日本がそうであるように国ごとに存在しており、日本の生活に慣れていないLJP患者にとっては、自国の慣れ親しんだ医療が当たり前と思っているため、その文化ギャップは看護師もLJP患者にとっても理解が難しい場合があります。お互いに自分の文化が当たり前と思っているので、その「当たり前」は相手にとって当たり前ではないと認識する必要があります。そのために以下の2点を意識して、自分の文化を理解したうえで相手の文化との違いを読み解いていきましょう。

1.LJP患者へ多方面の視点からアプローチし、 ケアプランを立案する

LJP患者への看護実践ではInternational Nursing(国家間看護、以下ITN)とTranscultural Nursing(文

化を超えた看護、以下TCN)を意識したアセスメントに基づくことが必要です。

ITNとは、看護に影響しているヘルスケアシステムの国家間の違いに関する視点であり、社会・政治・経済・教育や医療計画などが含まれます。一方TCNとは、直接的な看護実践での看護師と患者さんとの間の視点です。このITNとTCNの両方を意識しながらケアプランを立案していきます。

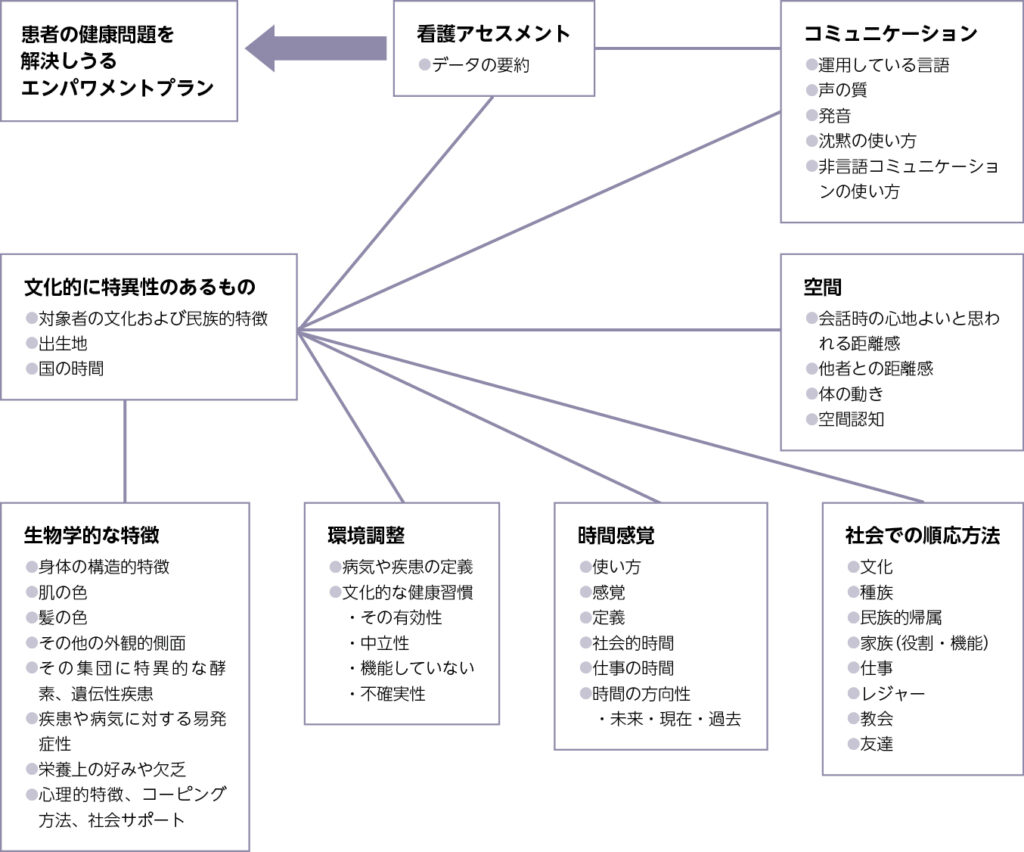

文化のアセスメントを考えていくモデルとしてGigerとDavidhizarが制作した、文化アセスメントモ

デル(図1)があります9。これを利用し、コミュニケーション、空間、社会での順応方法、時間感覚、

環境調整、生物学的な特徴から文化的な特異性のあるものをアセスメントし、先に述べた情報と合わせて患者さんをエンパワメントする計画立案を行います。文化についてアセスメントを行い看護計画に付加することで、患者さん1人ひとりの個別性のある文化を反映したケアプランを立案できます10。

図1 文化のアセスメントモデル

2.LJP患者と日本人患者の思考の違い

LJP患者が来院したそのときから「検査はいくらするのか」「点滴はいくらなのか」と、お金のことを気にされている方の対応をした人もいると思います。

日本では国民皆保険制度が1961年からスタートし、日本国民すべての人に平等に医療が提供されるようになりました。この制度を続けて今年で65年目になります。日本ではこの国民皆保険制度が当たり前になっていますが、世界のほとんどの国にはこの制度はありません。これは世界中からも注目されている制度で、SDGs*2を達成するための基盤である、UHC*3達成のため、諸外国が日本の国民皆保険を参考にするほどすばらしい制度ではありますが、世界的にみるととても珍しい制度なのです。

*2【SDGs】sustainable development goals:持続可能な開発目標。

*3【UHC】universal health coverage:すべての人が、適切な医療サービスを、必要なときに、支払い可能な費用で受けられる状態。

LJP患者には、医療費に関する不安をもつ方が多く、1つ1つのお金をよく確認することが多いです。これは国家間の制度の違いによって発生する相違点でしょう。

妊娠・出産・育児に関することは文化が大きく関連します。例えば、赤ちゃんとお母さんの絆であるへその緒は日本では丁重に扱われ、桐の箱で渡すこともあると思います。しかし、それはあくまでも日本文化で、LJP患者にへその緒を渡したときに、気持ち悪いと言われたこともありました。戌(いぬ)の日に腹帯を巻いておなかを温めるのも日本特有の文化で、国によっては同じ妊娠5か月目ぐらいのときに、ビキニで海水浴するような文化をもつ国もあります(表4)。

表4 ITNとTCNの視点からみた、LJP患者と看護師の違いの例

International Nursing(国家間看護)

LJP患者の考え

●国民皆保険制度がない

●地獄の沙汰も金次第

●看護師が自身の判断で注射できる

日本の看護師の考え

●国民皆保険制度が当たり前

●命優先。お金は何とかなる

●医師の指示がないと注射できない

Transcultural Nursing(文化を超えた看護)

LJP患者の考え

●療養上の世話は家族がする

●冷たい飲み物は体によくない

●「へその緒? 何それ、気持ち悪い。捨ててください」

日本の看護師の考え

●療養上の世話は看護師の仕事

●冷たい飲み物のほうが、爽快感がある

●へその緒は大事なので、桐の箱に入れて渡した

『ICN(国際看護師協会)看護師の倫理綱領』の前文に、「看護ケアは、年齢、皮膚の色、文化、民族、障害や疾病、ジェンダー、性的指向、国籍、政治、言語、人種、宗教的・精神的信条、法的・経済的・社会的地位を尊重するものであり、これらを理由に制約されるものではない」とあります11。看護師がこれらの違いにアプローチし、ケアをしていくことは、すでに昔から培われてきているものだと思います。LJP患者の個別性がつかめれば、あとは普段やっている看護実践と同じで、大きな違いはないことに気づくと思います。

- 1.田畑知沙:医療通訳の定義と役割に関する検討.

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2017/173011/201721060A_upload/201721060A0004.pdf(2025.4.14アクセス)

2.出入国在留管理庁:在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表 2023年 6月末 用語の解説(中長期在留者及び在留外国人について)及び在留資格一覧表.

https://www.moj.go.jp/isa/content/001342798.pdf(2025.4.14アクセス)

3.令和元年度 厚生労働省 政策科学推進研究事業「外国人患者の受入環境整備に関する研究」研究班:外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル 第4.0版.

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000795505.pdf(2025.4.14アクセス)

4.国土交通省 観光庁ホームページ:訪日外国人旅行者数・出国日本人数.

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/in_out.html(2025.4.14アクセス)

5.静岡県ホームページ:令和6年度 静岡県多文化共生基礎調査(日本人調査・外国人調査)報告書.

https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/556/kisochosahonbun.pdf(2025.4.14アクセス)

6.静岡県ホームページ:「やさしい日本語」の手引き.

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005563.pdf(2025.4.14アクセス)

7.厚生労働省ホームページ:外国人向け多言語説明資料 一覧.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056789.html(2025.4.14アクセス)

8.国際臨床医学会ホームページ:国際臨床医学会(ICM)認定「医療通訳士®」認定制度について.

http://kokusairinshouigaku.jp/activities/authentication/m-interpreter/auth/auth00.html(2025.4.14アクセス)

9.Giger JN,Davidhizar RE:Transcultural Nursing:Assesment and Intervention(4TH).Mosby,Maryland Heights,1999.

10.新垣智子:コラム International NursingとTranscuture Nursing.大橋一友,岩澤和子編:国際化と看護. メディカ出版,大阪,2018:13.

11.日本看護協会,国際看護師協会:ICN看護師の倫理綱領(2021年度版).

https://www.nurse.or.jp/nursing/assets/icncodejapanese2021-1.pdf(2025.4.14アクセス)

※この記事は『エキスパートナース』2024年6月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。