-

頭蓋内圧亢進の基礎知識:原因・症状・観察ポイントを解説

- 会員限定

- 特集記事

-

「エストロゲン」を知って更年期の過ごし方を考える

- PR

- タイアップ記事

-

防水生地一体型高機能インナー「メッシュミドラーパンツ」発売

ニュース -

【新規会員登録(無料)キャンペーン】PDFを1冊まるごとプレゼント!

- 会員限定

- お知らせ

-

透析患者の急変を見抜く!心不全・出血・不整脈の徴候

- 会員限定

- 特集記事

-

【おすすめBOOK】認知症ケアアイデアノート

BOOKレビュー -

75gOGTTの手順と注意点:炭水化物摂取や当日の絶食について解説

- 会員限定

- 特集記事

-

【連載まとめ】輸血業務のつまずきQ&A

特集記事 -

【連載まとめ】PICSにさせない看護のコツ

特集記事 -

【連載まとめ】不登校・ひきこもりが終わるとき

特集記事

特集記事

頭蓋内圧亢進の基礎知識:原因・症状・観察ポイントを解説

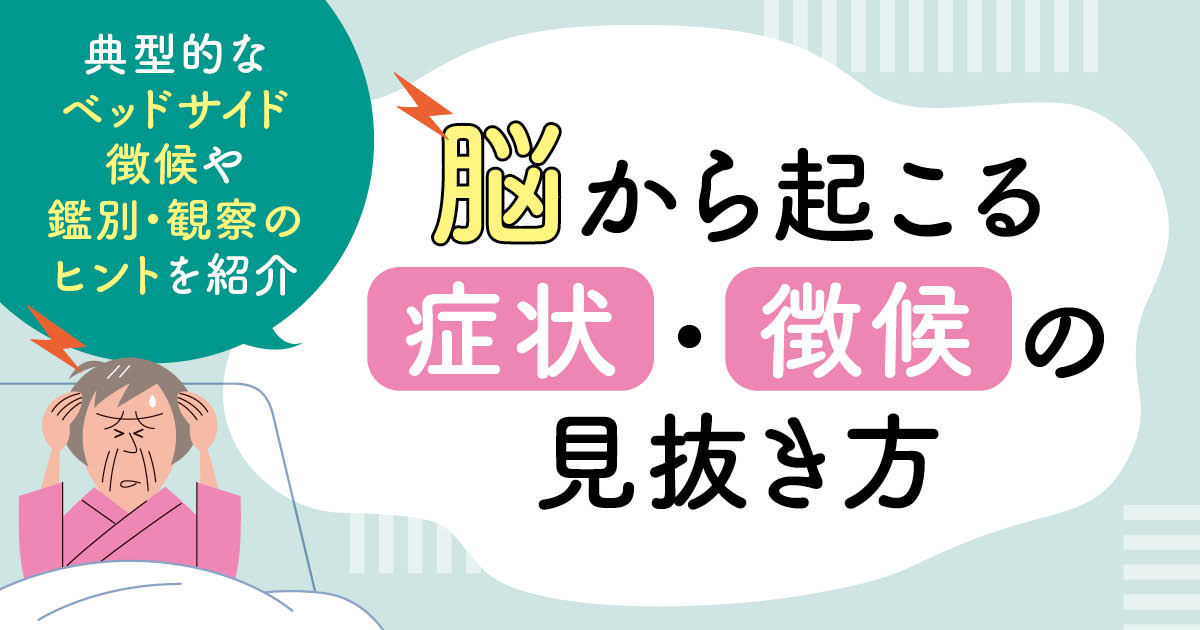

脳ヘルニアに移行する前の「頭蓋内圧亢進症状」とは?早期対応につなげるために看護師が知っておきたい、頭蓋内圧亢進症状の原因や症状、観察ポイントを解説します。 ポイント●「脳実質」「脳血管」「髄液」のいずれかの容積が増大することで、頭蓋内の圧が上がる(頭蓋内圧亢進)●頭蓋内圧亢進は脳ヘルニアにつながり、対応の遅れにより死に至る恐れがある●頭蓋内圧亢進の徴候(頭痛、悪心・嘔吐・めまい、けいれん)に早期に対応する必要がある 「脳ヘルニア」とは? 脳の疾患のなかで、最も避けたいのが脳ヘルニアです。 ヘルニアとは、腰椎ヘルニアや鼠径ヘルニアなどのように、臓器の一部が本来あるべき腔から逸脱した状態をいいます。脳ヘルニアの場合、頭蓋内圧亢進により脳実質が圧迫され、呼吸や循環などの生命維持中枢である延髄を圧迫し、対応が遅れると死に至ってしまう危険があるため、早期対応が必要となります。 頭蓋内圧亢進症状が起こるしくみ 私たちの脳は軟らかいため、硬い頭蓋骨に守られています。 頭蓋骨の中は脳実質だけではなく、脳に栄養を送る脳血管(図1)が豊富にあり、硬い頭蓋骨と脳の間には外部からの衝撃を吸収できるよう髄液(図2)で満たされています。 図1 脳血管 何らかの原因によってこの「脳実質」「脳血管」「髄液」のいずれかの容積が増大すると、頭蓋骨で覆われているため頭蓋内に圧がかかり、頭蓋内圧亢進症状を引き起こします。 頭蓋内圧亢進症状が起こる原因は? 1)脳実質 腫瘍の増大や脳膿瘍などの脳実質病変が原因となります。 その他の原因として、脳腫瘍や脳梗塞などにより脳実質が圧迫されることで脳浮腫を起こし、これも頭蓋内圧亢進を起こす原因になります。 2)脳血管(出血) 脳出血やくも膜下出血などの脳血管障害に伴う出血により、血腫の増大が頭蓋内圧亢進を起こす原因になります。 3)髄液 髄液の通過障害・髄液産生過多・髄液吸収障害などにより、頭蓋内腔に髄液が貯留し、結果として水頭症(脳室の拡大)を起こすことで、頭蓋内圧亢進を起こす原因になります。 このブロック以降のコンテンツは非表示になります 図3 頭蓋内圧亢進の原因 頭蓋内圧亢進に伴う症状と観察 1)主な症状 急激な”頭蓋内圧亢進は、症状として意識障害、頭痛、嘔吐、バイタルサインの異常などさまざまな症状を引き起こします(表1)。 良性の腫瘍など“時間をかけて”腫瘍が大きくなり周囲を徐々に圧迫するような頭蓋内圧亢進の場合は、症状として頭痛、嘔吐、うっ血乳頭に伴う視力障害などが起こります。 表1 頭蓋内圧亢進症状の主な観察内容 意識レベル●意識混濁 ●意識変容(低下)バイタルサイン●中枢性発熱 ●呼吸回数・呼吸パターンの異常●クッシング現象(血圧上昇・徐脈) など瞳孔●瞳孔不同 ●対光反射の消失●散瞳・縮瞳 ●眼球の動き●複視けいれん●時間 ●部位●程度 ●型 など頭痛●時間 ●部位 ●程度 など嘔吐●嘔気 ●嘔吐の様子●下痢など腹部症状神経脱落症状●麻痺、言語障害などの症状の悪化 2)特に注意したい症状 意識レベルやバイタルサインが“分単位”“時間単位”で変化する場合には、特に注意が必要です。 また脳出血やくも膜下出血などの場合、出血量によっては急激に頭蓋内圧亢進が起こり、脳ヘルニアへと移行します。このとき、神経脱落症状などの変化に少しでも早期に気づき、医師への報告により画像検査などを行えば、早期発見・早期治療につなげることができます。 くも膜下出血や脳出血、脳腫瘍が原因のものでも、髄液の吸収・循環障害などが起こることで、水頭症を合併することがあります。水頭症の症状(意識障害や頭痛、複視など)が出現した際に、早期治療を行うことで、未然に防ぐことができます。 頭蓋内圧亢進の治療 脳ヘルニアに移行しないよう、画像所見などをもとに、原因や症状に合わせて、外科的治療・内科的治療、 対症療法が進められます。 * 脳ヘルニアに移行する前の状態である頭蓋内圧亢進症状について、早期発見・早期治療へと結びつけることが大切です。 そのためにも、頭蓋内圧亢進に伴う頭痛や悪心・嘔吐、けいれんに気づき、脳ヘルニアの観察ポイントを知り、観察した内容を適切に医師に報告、対処することが必要です。 (第5回) 参考文献1.太田剛史:頭蓋内圧亢進による症状と診断.脳ヘルニアを起こさないためのポイントはココ! 頭蓋内圧亢進症状を極める,ブレインナーシング 2013;29(9):11-16.2.上尚志 監修:脳血管障害に関わる病態 頭蓋内圧亢進.医療情報科学研究所編,病気がみえるvol.7 脳・神経,メディックメディア,東京,2011:128-132.3.横井靖子 編著:外科手術の看護 脳浮腫の観察・対応.NEWはじめての脳神経外科看護 ,メディカ出版,大阪,2023:64-69. この記事を読んだ方におすすめ●頭痛のアセスメント、髄膜刺激症状のスクリーニング方法の要点●脳ヘルニアとは?画像を見るポイントを解説●「脳から起こる症状・徴候の見抜き方」の記事一覧●そのほかの連載記事はこちら ※この記事は『エキスパートナース』2016年5月臨時増刊号を再構成したものです。本記事の無断転載を禁じます。

- 会員限定

- 特集記事

透析患者の急変を見抜く!心不全・出血・不整脈の徴候

透析患者の急変徴候を解説。心不全、出血、不整脈、不均衡症候群、ショック・肺水腫の原因や予防、早期発見・対応について、看護師が押さえておきたいポイントをまとめています。 * 2023年時点での透析導入患者の平均年齢は71.59歳1であり、加齢により身体機能が低下し、複数の疾患を合併していることが多いです。 長期透析患者は、非生理的な左室に対する容量負荷が繰り返されることや、弁の石灰化や尿毒症自体による心筋障害や動脈硬化から心筋虚血状態などが起こっており、心機能低下により心不全や不整脈が生じやすくなります。 透析は3~5時間の短時間で身体に蓄積された老廃物や水分が一気に除去されるため、身体内の平衡状態のバランスが崩れ、不均衡症候群が生じやすくなります。透析で抗凝固薬を使用することから出血のリスクも高いです。周術期では血圧低下によるショック、肺水腫が起こりえます。急変が起こりやすい順に示します。 起こりがちな急変徴候●呼吸困難●血圧上昇●浮腫の増悪●湿性咳嗽(しつせいがいそう)⇒透析患者の死亡原因につながりやすい心不全を疑おう! 心不全の原因とは? 透析患者に起こる心不全の多くの原因は、体液量の貯留による容量依存性のうっ血性心不全です。塩分・水分の過剰摂取による大幅な体重増加や、腎性貧血や内シャントに伴う容量負荷なども原因となります。 透析患者の死因の第2位が心不全であり、全体の20.4%を占めています1。心不全の予防と治療は重要です。 心不全の早期発見・対処のポイントは? ①観察 心不全が軽度の場合は、労作時の呼吸困難があり、重症化に伴い、安静時あるいは夜間発作性の呼吸困難、起座呼吸が出現します。また、血圧の上昇、浮腫の増悪、湿性咳嗽などの出現がないかを観察します。 また、内シャントを作製すると血流量が増加し、心負荷が増加することで心不全を合併する可能性もあります。造設後~1週間程度は心不全の出現に注意します。 ②心不全徴候への治療・ケア 心不全の徴候に対しては、緊急的に透析が必要でない場合、医師の指示のもと、利尿薬などの薬物投与や(ループ利尿薬が第1選択薬)、酸素投与も行います。 安楽な体位として、座位・半座位をとってもらいます。これらの姿勢は、横隔膜が下がることで呼吸面積が広くなり、換気量が増加し呼吸しやすくなります。また、下半身からの静脈環流が減少し、肺血流量や心拍出量が減少して呼吸が楽になります。 心不全の予防・予測のポイントは? 発症や重症化を防ぐため、塩分・水分制限を行います。水分量は、1日でどれくらい飲水したのかを把握できるように、記録することが大切です。 適正な体重管理として、毎日体重測定を行い、増加量に注意します。増加量のめやすとして、透析間が中1日でドライウェイトの3%、中2日で5%以内が理想とされています。また、血圧の管理を行うことも重要です。貧血は心拍出量を増加させ心不全の原因となるので、エリスロポエチン製剤を用います。 起こりがちな急変徴候●胃の痛み、嘔気●運動麻痺●構音障害●知覚障害●意識障害⇒消化管出血・脳出血につながる出血を疑おう! 出血の原因とは? 血液は異物と接触したときに固まる性質があります。透析では血液が体外に出てから体内に戻るまで回路やダイアライザーなどの器具と接触しており、血液が固まりやすい状態にあります。そのために凝固を防ぐため、ヘパリンなどの抗凝固薬を使用することから、透析患者は出血しやすい状態にあります。 入院中に起こりやすい疾患として、次の2つがあります。 ①消化管出血 動脈硬化や二次性副甲状腺機能亢進症に伴う血管の石灰化による虚血性胃炎、肉体的・精神的ストレス、多種類の薬剤服用などによる胃粘膜の防御因子の低下や、胃粘膜での血流量の低下などが加わり、びらん・潰瘍ができやすい状態にあります。 ②脳出血 透析患者は動脈硬化を起こしていることも多く、動脈硬化に陥った血管が高血圧によって破綻し、脳出血を起こします。 出血の早期発見・対処のポイントは? ①消化管出血の観察と治療 胃部不快感や腹痛、食欲不振などの消化器症状の観察や、コーヒー残渣様吐物、タール便の有無について確認します。また、血圧低下、頻脈、動悸、顔面・眼瞼結膜の蒼白などの貧血症状の観察を行います。 吐血や下血など活動性の出血が起こると血圧低下をきたすので、点滴で循環血液量を増やして血圧低下を予防します。貧血の状態によっては、輸血が必要となります。カリウム値が高い場合は、カリウム除去フィルターを使用するか、透析を行いながら輸血します。絶飲食とし、内視鏡検査などで出血源の検索を行い、治療を行います。 確実に止血が確認できるまでは、透析時に使用する抗凝固薬は、“半減期が短く”“体内での抗凝固作用の弱い”メシル酸ナファモスタット(フサン®など)を使用します。 このブロック以降のコンテンツは非表示になります ②脳出血の観察と治療 脳出血は被殻出血の頻度が高く、透析中と透析後6時間以内に発症することが多いです。 症状の例を表1に示します。出血部位より症状の出現は異なりますが、出血量の増加に伴い、症状が徐々に進行し、予後が不良になります。 状態が安定するまではメシル酸ナファモスタットを使用し、透析については頭蓋内圧の上昇を抑えられる腹膜透析や持続血液透析濾過に変更することが望ましいとされます。 表1 透析に伴って疑いたい脳出血の徴候 ●透析中と、透析後6時間以内に起こりやすい● 出血量の増加により、症状は徐々に進行する ●頭痛、嘔吐⇒頭蓋内圧亢進?●手足に力が入らない⇒運動麻痺?●手足の感覚が鈍い⇒知覚障害?●話しかけても反応がない⇒意識障害?●言葉がうまく話せない⇒構音障害?●ふだんできる動作ができない⇒失行?●目の見え方がおかしい⇒視野異常? 出血の予防・予測のポイントは? ①消化管出血の予防 定期的な検査での早期発見が重要です。 また透析患者ではリン吸着薬を内服していることが多いですが、消化器症状につながりやすくなります。できるだけ服薬量を減らすため、高カリウム血症や高リン血症を食事で調整できるように指導します。 また、リン吸着薬の多用による便秘が直腸潰瘍の原因となることがあるので、日ごろからリンのコントロールと排便コントロールを行うことが重要です。 ②脳出血の予防 透析患者の脳血管障害の原因となる高血圧は、水分の貯留によるものがほとんどなので、日ごろからの体重管理と血圧コントロールが大切です。 起こりがちな急変徴候●心電図異常●血圧低下●胸痛●呼吸困難⇒心臓突然死につながる不整脈を疑おう! 不整脈の原因とは? 透析患者はほとんどが冠動脈疾患、心肥大、虚血性心疾患などの基礎疾患をもっています。それに加えて、透析に伴う体液量、電解質、酸塩基平衡の急激な変化により、不整脈につながると考えられます。 不整脈の早期発見・対処のポイントは? 致死性心室不整脈(心停止、心室細動/VF、心室粗動/VFL、心室頻拍/VTの総称)2は、心不全、冠動脈疾患、糖尿病を合併した透析患者に多く、心臓突然死は透析開始後12時間と前回の透析から36~48時間後に高頻度で発症すると言われています2。 心房細動/AFと心房粗動/AFLは、うっ血性心不全の原因となるばかりではなく、頻拍時の血圧低下を引き起こすので注意が必要です2。 可能であれば、心電図モニターを装着し、心拍数、不整脈の種類や出現の程度、波形の変化に注意して観察します。 血圧低下、胸痛、胸内苦悶、息苦しさなどを訴えた場合、12誘導心電計を装着・記録します。薬物や酸素投与などは、医師の指示に従います。 心筋梗塞や狭心症発作の症状が見られた場合は、医師の指示のもと、ニトログリセリンの舌下錠や薬物投与などが行われます。確定診断のために、冠動脈造影(coronary angiography:CAG)3が行われます。 不整脈の予防・予測のポイントは? 体重管理、血圧のコントロール、貧血の改善を行い、心負荷を軽減します。 また、十分な透析が行われていないと、体液量増加による心負荷や電解質異常に伴う高カリウム血症が不整脈の誘因になるので、確認が必要です。 起こりがちな急変徴候●頭痛●嘔気●筋痙攣●全身倦怠感⇒強い頭痛や嘔吐につながる不均衡症候群を疑おう! 不均衡症候群の原因とは? 透析療法により血液中の老廃物が急激に除去され、老廃物が除去されにくい脳との間に濃度差が生じます。この濃度バランスが崩れることが原因と考えられています。 透析の初回に出現することが多いものの、回数を重ねていくと出現しなくなります。 不均衡症候群の早期発見・対処のポイントは? 透析導入初期の透析後半から終了後に発症しやすく、まれに、透析終了後から数時間経過したあとに発症することもあります。 症状は、頭痛、嘔気、筋痙攣、全身倦怠感などがあります。 透析中に症状が出現した場合は、血流量、除水量を下げ、血漿浸透圧や循環血漿量の減少をゆるやかにして経過をみますが、症状が悪化するようであれば早めに終了します。 透析終了後に症状が出現した場合は、安静にしていればだいたいは自然に消失しますが、症状が強い場合は、医師の指示に従って鎮痛薬や制吐薬など、対症療法を行います。 不均衡症候群の予防・予測のポイントは? 急激な血漿浸透圧の減少を防ぐため、透析では小面積のダイアライザー、低血流量、短時間透析を行い、高張液の補液(グリセオール®、マンニトールなど)を検討することもあります。 起こりがちな急変徴候●術後の血圧低下●術後の貧血⇒術後急変につながるショック、肺水腫を疑おう! ショック、肺水腫の原因とは? 透析患者の術後にあたっては、出血、in-outの影響による急激な血圧低下が想定されます。また、サードスペースに移行した水分が術後2日目ごろより血管内に戻り、補液による体液量増加も合わせ、肺水腫のリスクが高まります。 ショック、肺水腫の早期発見・対処のポイントは? ①血圧低下の観察と対応 術後はサードスペースへの水分の移動や低アルブミン血症があり、循環血漿量が減少している可能性が高く、急激な血圧低下を起こしやすい状態にあります。 術中出血量や術後創部からの出血を確認し、貧血の進行が認められた場合、透析開始とともに輸血の準備をします。 ②肺水腫の徴候と対応 胸部X線写真で心胸郭比や肺野の透過性、あるいは呼吸音の聴取(断続性ラ音)、酸素飽和度の測定などで肺水腫の徴候を見抜きましょう。自覚症状として、呼吸困難、喘鳴、血性泡沫上の喀痰などがあります。 また、体重測定を行い、体重増加量の把握により早期発見に努めます。 ショック、肺水腫の予防・予測のポイントは? ①術前に検査値を確認する 手術前にチェックしておきたい検査値を表23に示します。 表2 維持透析患者の手術に際して希望される検査成績 血液データ栄養●総タンパク…基準値:6.5以上貧血●ヘマトクリット…基準値:30%以上●赤血球数…基準値:300×104以上腎●BUN…基準値:50mg/dL以下/術前透析を考える値:60mg/dL以上●クレアチニン…基準値:5mg/dL以下/術前透析を考える値:6.5mg/dL以上●血清K…基準値:3.0~4.0mEq/L/術前透析を考える値:5.0mEq/L以上●HCO3-…基準値:20mEq/L以上画像心胸比…基準値:50%以下 (文献4、p40より引用、一部改変) ②in-outを測定する バランスシートなどを作成し、in(補液、輸血、飲水)、out(出血、滲出液、ドレーンなどからの排液量、尿量、排便)のチェックを行い、水分出納を計算して、透析間で収支が合うように調整します。 また、摘出した臓器などがある場合、重量を確認し、ドライウェイトから減量して再設定を行います。 ③血圧低下の予防 血液データで栄養状態、貧血の程度を把握し、必要であれば補液や輸血を行いながら透析を行います。 透析中は頻回に血圧測定を行い、循環動態の変化に注意します。また、患者の状態に応じて持続血液透析濾過を行います。 ④出血の予防 出血が落ちつくまでは、抗凝固薬はメシル酸ナファモスタットを使用します。 引用文献1.日本透析医学会:図説・わが国の慢性透析療法の現況.https://docs.jsdt.or.jp/overview/(2025.10.2アクセス)2.日本透析医学会:血液透析患者における心血管合併症の評価と治療に関するガイドライン.透析会誌2011;44(5):383.3.多川斉:心・循環器系.阿岸鉄三 編集,クリニカルエンジニアリング別冊 透析入門.学研メディカル秀潤社,東京,1997:205.4.速水弘:維持透析患者の麻酔.大平整爾 監修,維持透析患者の周術期管理.診断と治療社,東京,2007:40. 参考文献1.松岡由美子,梅村美代志 編:ナーシング・プロフェッショナル・シリーズ腎不全・透析看護の実践.医歯薬出版,東京,2010.2.日本腎不全看護学会 編:慢性腎臓病看護 第6版.医学書院,東京,2021.3.透析看護Q&A:中外製薬株式会社資料. この記事を読んだ方におすすめ●やさしくわかる透析看護●看護師に必要な腎臓病と透析の知識を解説!●「起こりがちな急変徴候への対応」の記事一覧●そのほかの連載はこちら ※この記事は『エキスパートナース』2014年5月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

- 会員限定

- 特集記事

75gOGTTの手順と注意点:炭水化物摂取や当日の絶食について解説

75gOGTT(経口ブドウ糖負荷試験)の正しい実施手順とは?検査前の炭水化物摂取、検査当日の絶食のタイミングなどの注意点を解説します。 75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)とは? 経口ブドウ糖負荷試験(oral glucose tolerance test、OGTT)は、75gという一定量のブドウ糖を溶かした水溶液を飲用させることで、血糖値の推移をみる、糖尿病型の診断や耐糖能を評価するために重要な検査です。これは糖尿病の診断がついていない患者に行う検査で、すでに糖尿病の診断がついている場合は、糖代謝が悪化する危険があるため実施は避けるべきです。 OGTTの手順は煩雑であることから、適切に実施するためには検査実施者だけでなく、患者にも検査の実施手順(図1)や注意事項(表1)を正しく理解してもらうことが重要です。 図1 75g経口ブドウ糖負荷試験の実施手順 表1 75g経口ブドウ糖負荷試験実施中の注意点 ●ふだん飲んでいる内服薬は医師に相談したうえで服用する●検査終了まで水以外の摂取は禁止する●なるべく安静とする…過度な運動は血糖値を低下させるため●検査中は禁煙とする…喫煙により血糖値が上昇する可能性があるため 炭水化物摂取のポイント 検査実施前の3日間に、炭水化物を1日あたり150g以上摂取してもらいます。ご飯1杯分(150g)で炭水化物はおよそ50gということから、1日当たりご飯3杯分以上(6枚切りの食パンでは5枚分以上)摂取していればよく、“通常の食事”をしていれば摂取される分量です。 炭水化物の摂取が少ない状態では、糖尿病がなくても耐糖能が低下すると言われています。そのため、炭水化物を適量摂取することは、正確な検査結果を得るための必要な条件です。 絶食のタイミングは? OGTTは糖尿病かどうかを判定するために、何も食べていない(空腹)状態で糖分を摂取したときの血糖値の変動をみる検査です。空腹状態からの血糖値をみるために、検査前にご飯や甘い飲みものなどを摂取してしまうと血糖値の上がり方を正確に把握することができません。そのため検査前10~14時間は絶食を行う必要があり、検査日の午後に検査を行う場合は朝食を食べないように指導します。 口さみしいときには、少量の水を摂取してもらうことは可能です。また、ガム類は禁止といわれています。 万一朝食を食べてしまった場合、そこから10時間絶食すると夕方になりますので、特に外来の場合は実施が難しいと思います。その場合は中止にして、後日に検査するのが望ましいでしょう。 このブロック以降のコンテンツは非表示になります 75gOGTTの判定基準は? 検査は、まず採血を行って空腹時血糖値を把握してから、75gグルコースを経口投与します。その後、「30分」「60分」「120分」の時間に採血を行います。空腹時血糖値および75gOGTTの2時間値の判定基準は表11の通りです。 表1 空腹時血糖値および75gOGTTの判定基準(静脈血漿値)※カッコ内はmmol/l 正常域●空腹時値:<110mg/dL(6.1)および●75gOGTT2時間値:<140mg/dL(7.8)*空腹時血糖値100~109 mg/dlのものは空腹時血糖正常域の中で正常高値と呼ぶ糖尿病域●空腹時値:≧126mg/dL(7.0)または●75gOGTT2時間値:≧200mg/dL(11.1)*随時血糖値≧200 mg/dl(≧11.1 mmol/l)およびHbA1c(NGSP)≧6.5 %(HbA1c(JDS)≧6.1 %)の場合も糖尿病型とみなす境界型正常型にも糖尿病型にも属さないもの (文献1より引用、一部改変) 設定時間通りに採血することが理想ですが、現場では数分の誤差はやむを得ないでしょう。明確に何分が許容範囲かを示すことは難しいですが、糖負荷試験の「60分」「120分」の値を、その10分前、10分後の値と比較して示した論文2では、「60分」では、10分の時間差で変動が大きいことから正確な時間が要求されること、「120分」では、60分と比較すると差が小さいことから多少誤差が生じても影響は少ないことが報告されています。 スケジュールを円滑に進めるためには、患者にタイマーをもたせて、予定時間前にタイマーを鳴らすようにすることで、採血の準備がスムーズに行えます。 (第13回) 引用文献1.糖尿病診断基準に関する調査検討委員会:糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告(国際標準化対応版).糖尿病 2012;55(7):492. 参考文献1.日本糖尿病療養指導士認定機構 編:糖尿病療養指導ガイドブック 2025. メディカルレビュー社, 大阪, 2025.2.清野裕, 南條輝志男, 他:糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告(国際標準化対応版). 糖尿病 2012;55(7):485-504. この記事を読んだ方におすすめ●食事が検査値に与える影響とは?●尿糖検査の精度を高めるには?●「ベッドサイド検査手技の根拠」の記事一覧●そのほかの連載はこちら ※この記事は『エキスパートナース』2014年8月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

- 会員限定

- 特集記事