-

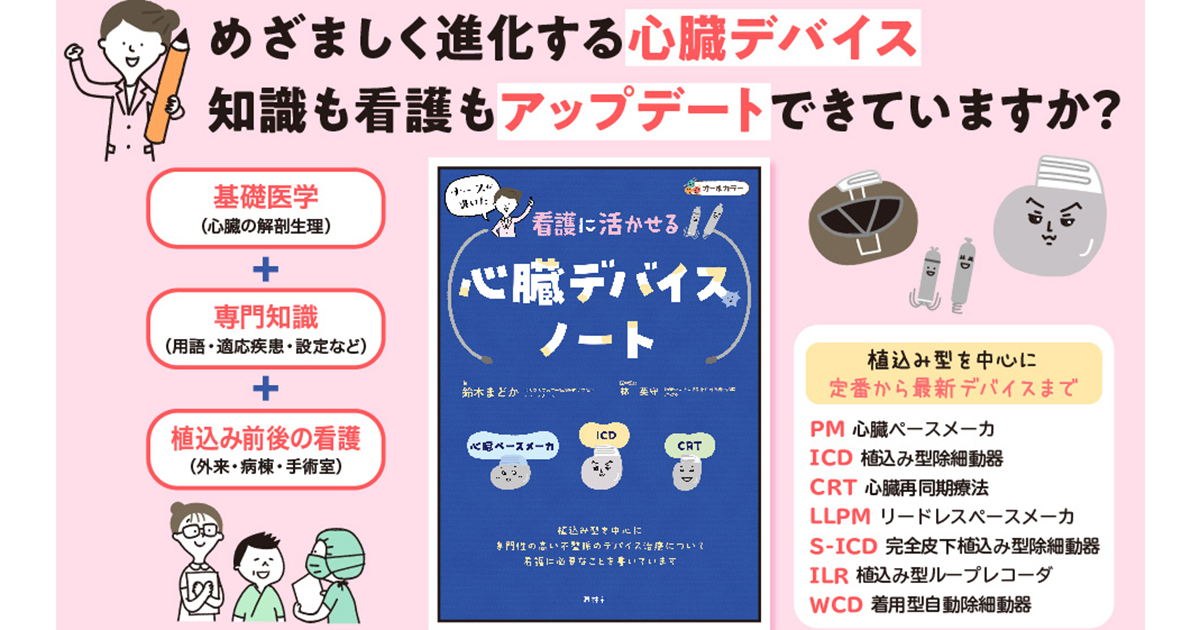

【おすすめBOOK】ナースが書いた 看護に活かせる心臓デバイスノート

BOOKレビュー -

嫌気性容器とは?使用目的や検体採取時の注意点を解説

特集記事 -

曝露予防に向けた抗がん薬廃棄物の処理方法は?

- 会員限定

- 特集記事

-

運動神経・感覚神経の伝達のしくみとは?

特集記事 -

【新規会員登録(無料)キャンペーン】PDFを1冊まるごとプレゼント!

- 会員限定

- お知らせ

-

2024年国民健康・栄養調査「糖尿病が強く疑われる者」は推計1100万人

ニュース -

限定公開!第115回看護師国試 プチナース解答速報

- 会員限定

- 特別記事

-

CTとMRIの違いは?それぞれの特徴と断面画像の見方を解説

- 会員限定

- 特集記事

-

【連載まとめ】心電図波形の読み方の要点を解説

特集記事 -

【連載まとめ】看護師のお悩み別に本を処方

特別記事

特集記事

嫌気性容器とは?使用目的や検体採取時の注意点を解説

嫌気性容器の使用目的や、検体採取時の注意点とは?検体が酸素に触れる時間を短くするなど、看護師が知っておきたいポイントを解説します。 Q. 嫌気性の特殊な容器とは?どんなときに使用する?注意点は?A.酸素に触れることで死滅する細菌の検出率を上げるために用います。検体採取の際は、酸素に触れる時間を限りなく短くすることが重要です。 嫌気性菌とは?採取の方法は? 嫌気性菌とは空気中の酸素に触れることで発育が抑制されたり、死滅したりする細菌のことをいいます。人体では表面を覆っている皮膚、粘膜などのほとんどの部位に嫌気性菌が優位に常在し、ときに免疫力の低下で感染症を引き起こす場合があります1。 嫌気性菌感染症を疑う場合、スワブや穿刺吸引などで常在菌の混入がないよう無菌的に採取します。嫌気性菌の検出率を上げるためには採取した検体を嫌気状態のまま培養する必要があります。 基本的には、採取後すぐに培養します。しかし採取後、検体提出までに保存が必要な場合は、嫌気性容器(図1)に入れることで嫌気状態の持続が可能です。 図1 嫌気性容器 嫌気性容器での検体摂取時の注意点 このブロック以降のコンテンツは非表示になります 嫌気性容器の内部は、炭酸ガスを充填した嫌気状態となっています。容器の底にインジケーターつき寒天が入っているため、色の変化で容器内の嫌気度がわかるようになっています。使用前に色の変化がないことを確認してから検体を入れ、すばやく容器の蓋を閉め酸素に触れる時間を、可能な限り短くすることが重要です。 もしも嫌気性容器がない場合は、液状検体であれば検体量をなるべく多く採取し、容器内を検体で満たすことで嫌気状態を保つことができます。これらの方法で採取しても3~6時間で嫌気性菌の検出率は低下してしまう2ため、早めに検査室へ提出することが重要です。 (最終回) 引用文献1.日本臨床微生物学会:嫌気性菌検査ガイドライン. 2012.2.日本臨床微生物学会:嫌気性菌感染症診断・治療ガイドライン. 2007. この記事を読んだ方におすすめ●尿糖検査の精度を高めるには?検体の扱いと薬剤の注意点●「ベッドサイド検査手技の根拠」の記事一覧●そのほかの連載はこちら ※この記事は『エキスパートナース』2014年8月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

特集記事

曝露予防に向けた抗がん薬廃棄物の処理方法は?

看護師自身の身を守るために気をつけたい抗がん薬の曝露予防対策。今回は、抗がん薬が付着した廃棄物の処理方法について解説します。 抗がん薬廃棄物と他の感染性廃棄物の処理方法の区別は? 曝露予防対策が進んでいる米国では、抗がん薬が付着したバイアルや注射器、点滴ボトルなどは他の医療廃棄物と明確に区別され、ジッパーつきプラスチックバッグに入れてから、法令で定められた専用容器に廃棄することになっています。 一方、現在の日本の規定では、これらの廃棄物も、他のバイアルや注射器と同様に感染性廃棄物として処理されることになっているため、曝露防止に向けた注意が必要です。 気化を防ぐための注意点 抗がん薬が付着した注射器や点滴ルートは長時間放置されると、乾燥や気化により有害な成分が空気中に放出され、医療従事者や処理作業員の曝露につながります。 このため、抗がん薬の封じ込めに役立つ蓋つきの感染性廃棄物容器を用意して抗がん薬廃棄物専用としたり、シリンジやバイアル、点滴ボトルや点滴ルートなど含有量が多いものはジッパーつきプラスチックバッグに入れてからこの容器に入れるなど、各施設で処理方法を取り決め、手順書などの形で文章化しておくことが大切です。 抗がん薬廃棄物は焼却・溶融処分が不可欠 このブロック以降のコンテンツは非表示になります 抗がん薬の毒性は、焼却や溶融により分解されます。しかし一般的に、感染性廃棄物の処理はオートクレーブや高周波を用いた熱処理なども認められているため、環境への大量放出や作業員の曝露が懸念されます。このため、抗がん薬を扱う病院では、排出された感染性廃棄物が適切に焼却または溶融処分されているか確認する必要があります。 一方、抗がん薬を投与された患者からは、48~72時間以上にわたって成分が体液に排出されます。このため、抗がん薬治療施行患者が使用するゴミ箱は蓋つきのものにしたり、患者が使用したティッシュはポリ袋などに入れていつも口を縛っておいてもらうなど、各施設で封じ込め対策を決めておくとよいでしょう。 抗がん薬廃棄物の処理方法①抗がん薬が付着した廃棄物を入れる感染性廃棄物容器は抗がん薬専用とし、投入時以外は蓋が閉まるものを使用する②抗がん薬の調整や投与に使用したシリンジやバイアル、点滴ルートや点滴ボトルはジッパーつきプラスチックバッグに入れてから廃棄容器に入れる③抗がん薬を投与されている患者が使用したティッシュペーパーは蓋つきのごみ箱に捨てるか、ポリ袋に入れて口を縛っておく (最終回) 参考文献1.環境省環境再生・資源循環局:廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル.2025:4.https://www.env.go.jp/content/900534354.pdf(2025.10.23アクセス)2.NIOSH:NIOSH Alert:preventing occupational exposures to antineoplastic andother hazardous drugs in health care settings,2004:17-18.3.Oncology Nursing Society:Safe handling of hazardous drugs 2nd edition,2011:26,51-53. この記事を読んだ方におすすめ●抗がん剤曝露対策:病棟内での注意とこぼれたときの対処●職業性曝露を防ぐ3つのポイント①ー『がん薬物療法における職業性曝露対策ガイドライン 2019年版』より●そのほかの連載記事はこちら ※この記事は『エキスパートナース』2015年8月号の特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

- 会員限定

- 特集記事

運動神経・感覚神経の伝達のしくみとは?

脳の障害により、運動・感覚障害が出現することがあります。運動・感覚障害を理解するため、看護師が知っておきたい運動神経・感覚神経の伝達のメカニズムを解説します。 POINT●脳疾患(出血、梗塞、腫瘍)により、該当部位に「運動障害(運動麻痺)」「感覚障害(感覚麻痺、感覚脱失、感覚鈍麻、感覚異常)」が起こりうる●小脳にも統合性を司る役割があり、この部位の脳疾患(出血、梗塞、腫瘍)では「運動失調」が起こりうる 私たちがふだん、“物をつかんだり”“動かしたり”するときの脳のメカニズムは、どのようになっているのでしょうか? ここではまず、「運動」や「感覚」は脳のどの部分のはたらきなのかを説明します。 「運動神経の伝達」のしくみとは? 手を動かしたりするときの「動く」という指令は、脳の「前頭葉」と「頭頂葉」の境目にある「中心溝」前方の一次運動野(中心前回)に伝えられます(図1-1)。 図1 大脳・小脳の解剖と大脳皮質の機能局在 その後、一次運動野から運動神経の線維である上位運動ニューロンが、錐体路を通って運動の指令を出していきます。 一次運動野には足や体幹、顔などの運動を支配している場所がそれぞれ分かれています。一次運動野(図2-①)から大脳基底核と視床の間にある内包後脚(②)、中脳の大脳脚(③)を通り、延髄の錐体部(④)で多くの上位運動ニューロンは錐体交叉し、対側に指令が伝えられます。そこから脊髄(⑤)を通り、前角で四肢を支配する下位運動ニューロン(末梢神経、⑥)へ指令が伝わり、手を動かすなどの運動へとつながります(この一連の運動の経路を、錐体路といいます)。 錐体路には皮質延髄路と皮質脊髄路があります。皮質延髄路は一次運動野から中脳、橋、延髄にある眼球を動かす神経や顔面の運動、嚥下に関係するそれぞれの神経核までの経路をいいます。皮質脊髄路は手足や体幹の随意的な運動の下位運動ニューロンまでの経路のことをいいます。 運動は、錐体路以外にも、大脳基底核や小脳などのはたらきにより、箸を握る、歩くなどの動作の指令を、スムーズにしなやかに動かすはたらきが加わります(この経路を、錐体外路といいます)。 こちらもチェック!●錐体路から脳のしくみをやさしく解説麻痺が起こる理由を錐体路に注目して解説しています。 図2 運動神経の伝達:錐体路の走行 このブロック以降のコンテンツは非表示になります 「感覚(温度覚・触覚)神経の伝達」のしくみとは? 感覚には、温痛覚や触圧覚、バランスを崩さないように姿勢を保持する深部感覚や、嘔気や空腹感などの内臓感覚、味覚・視覚・聴覚・嗅覚などの特殊感覚ほかがあります。また、触っている場所が複数あると認知する2点識別や、感覚だけで物を識別する立体認知などの複合感覚があります。 感覚は運動のメカニズムとは逆方向で、「冷たい」「痛い」などの感覚が、末梢の一次ニューロン(図3-①)から、脊髄や延髄で交叉し、対側の二次ニューロン(②)に代わります。そして視床で三次ニューロン(③)となり、大脳の中心溝後方の一次体性感覚野(中心後回、図1-2)のそれぞれの身体各部の局在へと伝わります(④)。 三叉神経や顔面神経などの感覚にかかわる脳神経は、それぞれの神経核を経由して二次ニューロン(②)に代わったあと交叉し、視床へと伝わり、三次ニューロンとなり(③)、一次体性感覚野のそれぞれの身体各部の局在(④)に伝わります。 なかでも二次ニューロンと三次ニューロンの経路である視床は、嗅覚系を除くすべての感覚の情報を集め、大脳皮質へ刺激を伝える役割をもちます。そのため、この視床が障害されると、対側の感覚障害が生じます。 なお、それぞれの感覚によって視床までの伝達経路は異なるため、障害される部位によっては、“温痛覚のみ”が障害されたり、“深部感覚のみ”が障害されたりします。 図3 感覚神経の伝達:外側脊髄視床路・後索の経路(温痛覚・深部覚) (文献1より引用、一部改変) 「運動の調整」のしくみとは? 小脳では、大脳と情報のやり取りをしながら運動の記憶や学習を行い、また四肢の動きや発語などのスムーズな運動ができるように調整しています。このほかに細かい指先の動きなどの身体各部の筋肉の動きや眼球運動の調整、体のバランス保持などを担っています。 小脳の解剖として、大脳と小脳との間に小脳テントと呼ばれる膜があり、後方を頭蓋骨に囲まれた後頭蓋窩の中に位置します。小脳の前方には脳神経が位置し、顔面や嚥下にかかわる神経が多く存在しています(図4)。そのため、小脳での病変によってスムーズな運動や調整だけでなく、脳神経にかかわる運動障害が起こるため注意が必要です。 (第10回) 引用文献1.美田誠二 編著:Ⅲ脳・神経系 ③感覚の伝導、脳神経・自律神経.得意になる解剖生理,照林社,東京,2010:47. 参考文献1.三井良之,松村譲兒 監修:運動.医療情報科学研究所 編,病気がみえる vol.7 脳・神経,メディックメディア,東京,2011;164-167.2.三井良之,松村譲兒 監修:感覚.医療情報科学研究所 編,病気がみえる vol.7 脳・神経,メディックメディア,東京,2011;189-194.3.馬場元毅:小脳.JJNブックス 絵でみる脳と神経 しくみと障害のメカニズム 第3版,医学書院,東京,2009:40.4.馬場元毅:運動麻痺.JJNブックス 絵でみる脳と神経 しくみと障害のメカニズム 第3版,医学書院,東京,2009:111-121.5.坂井建雄,河田光博 監訳:神経解剖̶ 12.機能系.プロメテウス解剖学アトラス 頭部/神経解剖,医学書院,東京,2009:326-341. この記事を読んだ方におすすめ●【連載まとめ】脳からわかる麻痺の看護●【連載まとめ】脳から起こる症状・徴候の見抜き方●そのほかの連載はこちら ※この記事は『エキスパートナース』2014年10月号特別付録を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

特集記事