患者さんの体験・心理についての「研究」を原著者に紹介してもらい、臨床で活用したいこころのケアを探ります。今回は、転倒の可能性のある動作(障害たしかめ体験)を行う回復期の片麻痺患者さんの心理についての研究です。

回復期の片麻痺患者さんはなぜ、障害たしかめ体験を行う?

片麻痺患者さんの回復期に“許可なしで車椅子に乗ろうとした”“自力歩行ができないのに歩こうとした”といった場面に遭遇したことはありませんか?片麻痺患者さんの転倒は健常者の2.2倍3で、回復期に25~37%と最も多く4、転倒者の約半数が2回5と繰り返し転倒していることから、このような「障害たしかめ体験」は転倒につながる危険な行動であると報告6されています。

そのため、医療者は障害たしかめ体験に否定的で、患者さんが一度転倒すると、「危ないことはしないで」と管理強化につながりやすく、それでも繰り返し行おうとする患者さんは、“障害認識に対する理解不足がある”と判断されがちです。

一方、医療者から危険行動と思われる障害たしかめ体験は、中途障害を負った片麻痺患者さんにとって、麻痺の身体の認識を進めるうえできわめて重要な行動となっています。

障害たしかめ体験は転倒した時点でしか捉えられておらず、「どうして転倒につながる障害たしかめ体験を患者さんが行うのか」に焦点を当てた研究はなかったため、それを明らかにするために本研究7を行いました。

本研究は、以下の倫理的配慮のもとに実施されたものです。

●本研究は、研究倫理審査委員会の承認を受けて行っています。

●対象者には口頭および文書で研究目的・方法・参加の自由・拒否や途中辞退の自由・個人情報の保護などを説明し、同意をいただいて実施しました。

●面接は、身体的・心理的な状態に常に注意を払いながら行いました。

研究の方法

疑問(調べたこと)

●障害たしかめ体験を通して患者さんは何を考えている?

研究対象

●3施設5病棟に入院中の、回復期にある片麻痺患者さん

●障害たしかめ体験を行い、3か月以内に転倒した13名(男性7名、女性6名、平均67.9歳〈48~84歳〉)

研究方法

●半構成的面接*1を1人平均44.6分実施

●「転倒につながった行動」が試験的に行った行動(障害たしかめ体験)であったかを確認し、“動機”“転倒したことの受け止め”“そのあとどうしたか”を中心に語ってもらった

●再転倒した場合は2回目の面接を実施

●修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ*2 で分析

*1【半構成的面接】ある程度の質問項目をあらかじめ決めておくが、対話の流れに応じ、表現や順序を変更して質問する面接法。

*2【グラウンデッド・セオリー・アプローチ】Strauss&Corbinが提唱した質的な分析方法の1つ。現象を記述・分析し、核となる概念を見いだすために用いられる。

発見:障害たしかめ体験で転倒したり成功することで、移動動作を再構築している

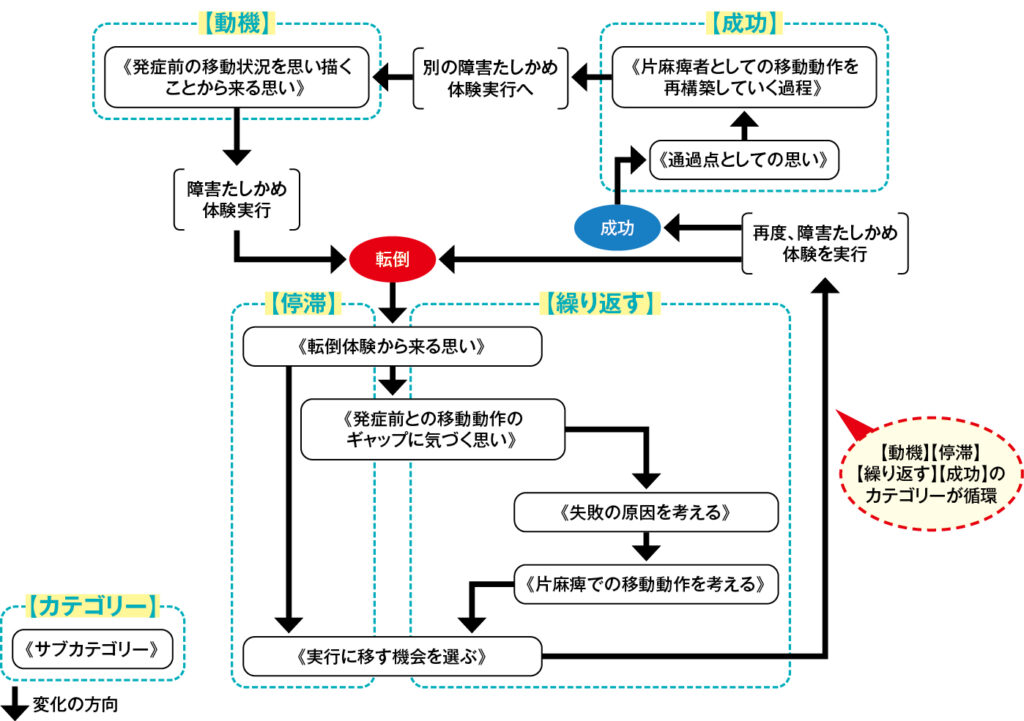

障害たしかめ体験を行う片麻痺患者の思考プロセスは、【動機】【停滞】【繰り返す】【成功】の4カテゴリーで構成される循環した構造でした(図1)7。障害たしかめ体験を行い転倒した患者さんは、転倒後も再挑戦する思考プロセスである【繰り返す】カテゴリーに入り成功する場合や、障害たしかめ体験をそのあと行わず【停滞】カテゴリーにとどまる場合があります。

図1 障害たしかめ体験を行う片麻痺患者さんの思考プロセス

(キャプション)転倒しても、その原因から移動動作を考えている。障害たしかめ体験に成功しても、別の障害たしかめ体験を実行するという循環したプロセスを繰り返している。

以下、2つの事例で思考プロセスについて説明します(【カテゴリー】《サブカテゴリー》障害たしかめ体験で示します)。

1)【繰り返す】カテゴリーにて障害たしかめ体験複数回行い、【成功】につながった例

この記事は会員限定記事です。