書籍『観察とケアがつながる 画像』の試し読み記事を公開!今回はエコー画像を理解するために知っておきたい、超音波の原理についてです。音の振幅と周波数の関係や、プローブの種類などをわかりやすく解説します。

E看護師/出来 瑠奈いずき るな

看護師歴:12年、病棟主任

外科術後病棟管理領域パッケージで特定行為研修を修了し、病棟で実践中の看護師。会社員をしていた経歴をもつ。誰もが認める努力家で、将来訪問看護ステーションを開設しようと夢見ている。A看護師のプリセプターを務める。

A看護師/美垣 ひかりみがき ひかり

看護師歴:3年

特技はスキューバダイビングで、潜水士とダイビングのライセンスを取得済み。緻密に考えることはやや苦手だが、勘がよい。

超音波の基礎知識

すべては“波”からはじまる

E看護師

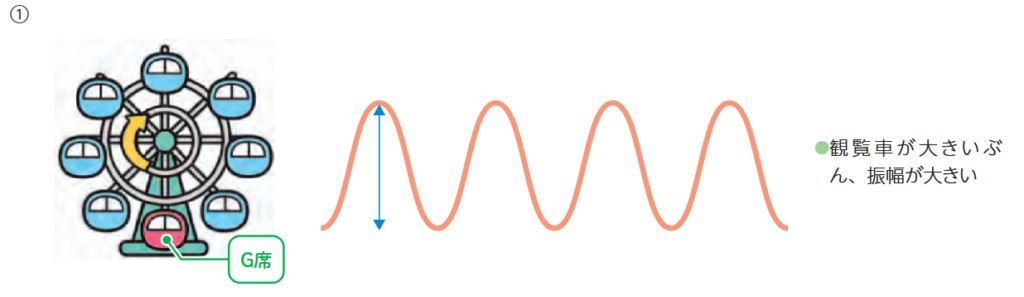

“超音波”という名前のとおり、原理は波の性質を使っているの。じつは、光も音も振動も基本的には波なのよね。Aさんは観覧車に乗ったことある?

A看護師

はい。

E看護師

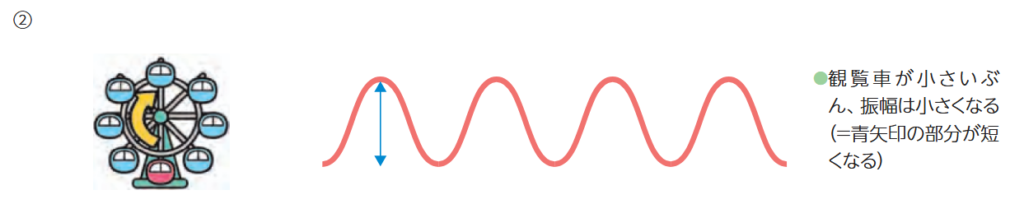

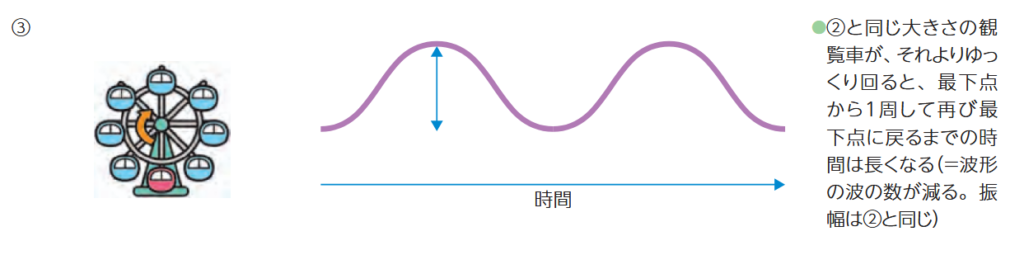

観覧車を横から見たときに、最下点G席の位置をグラフに描くと、観覧車の大きさ・回転する速度で波形が変わってくるのがわかる(図1)?

A看護師

観覧車の高さが波の振幅になるし、観覧車の1回転する時間が波の1周期になるのですね。

E看護師

そのとおりよ。1周期の時間の分数(1÷1周期の時間〈秒〉)が周波数といわれるもので、1秒間に何回観覧車が回転するかという感じね。周波数はHz(ヘルツ)という単位で表すわ。

E看護師

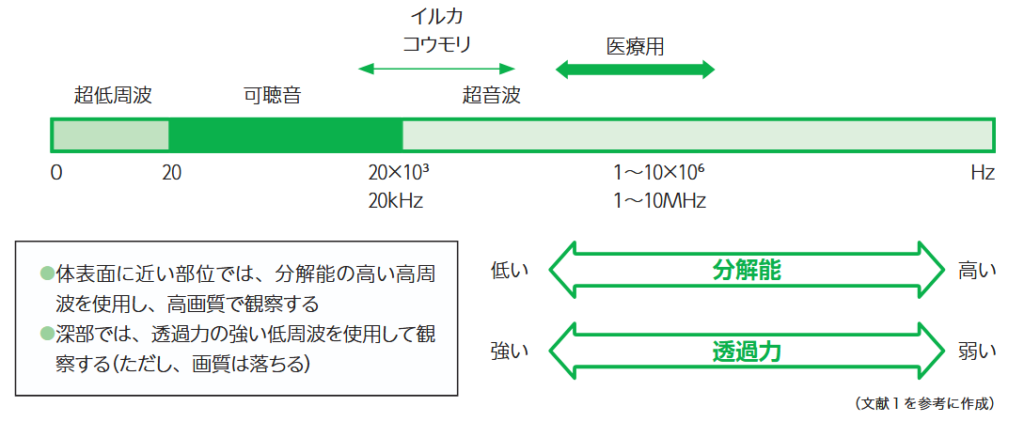

周波数が20Hz〜20,000Hz(=20kHz〈キロヘルツ〉)の波だと、人間の鼓膜を介して音として聞くことができるの。でも、20kHzを超える波になると、音として聞くことはできなくなるのよ。だから、「音を超える波」で“超音波”と呼んでいるの。

A看護師

イルカは、10kHzから300kHzの音を出して会話していると聞いたことがあります。人間の耳の千倍の聴覚。まさに天使の耳をもっている生き物です。超音波は、音よりも気体の中では伝わりにくいけれど、水中では伝わりやすいのです。だから、イルカは人間が使う音域より高周波の超音波を使って交信しているんですよね。

E看護師

この波は、一定の時間をかけて遠い距離まで伝わっていくので、当然速度をもっているのね。この速度(v)を秒速〇〇mという感じで表し、図2のように波長(λ〈ラムダ〉)との関係で、波の速度=波長×周波数という式で表すことができるの。

A看護師

ちょっと、話が込み入ってきましたね……。

E看護師

波と速度の関係は、理解しにくい部分よね。雷を例に挙げると、雷光、雷鳴、雷動(地響き)の順番に時差を伴って感じるのは、光の波、音の波、振動の波でそれぞれの速度が違うからよ(図3)。

A看護師

光であろうが、音であろうが、振動であろうが、基本は、観覧車を横から見たときに得られるような波形で、波長や周波数の違いで届く速度が異なってくるということですね。

E看護師

そのとおり。すべては、波の数式で表せるみたいなのね。超音波の話に戻るね。音速は通常300m/秒くらいなので、超音波で使う周波数の5MHz(〈メガヘルツ〉MHzは100万Hz)だと、

300(音速)=λ(波長の長さ)×5,000,000(周波数)

λ=300/5,000,000=0.00006(m)=0.06mm

になるわ。

人が話すときの声の周波数は100〜300Hzで、波長は1〜3mになるのよ。超音波の波長は、人の声の5〜15万分の1しかないのよ。

A看護師

そうなんですね!

E看護師

この波長は、長くなる(周波数が高い)と分解能(音波をぶつけた物質を詳細に描く能力)は高くなり、透過力(物質の深くまで音波を届ける力)は弱くなる性質があるの(図4)。

E看護師

反対に、波長が短くなる(周波数が低い)と分解能は低くなり、透過力は強くなるわ。体の中を探るためのエコーはある程度の分解能と透過力が必要で、観察部位の深さに応じて1〜10MHz帯の周波数が使われるみたいよ。

A看護師

周波数が高いということは、波長が短い(v=λ×f)ということなので、どちらかというと細書ペンみたいなもので細部まで描けるということなのですね。

E看護師

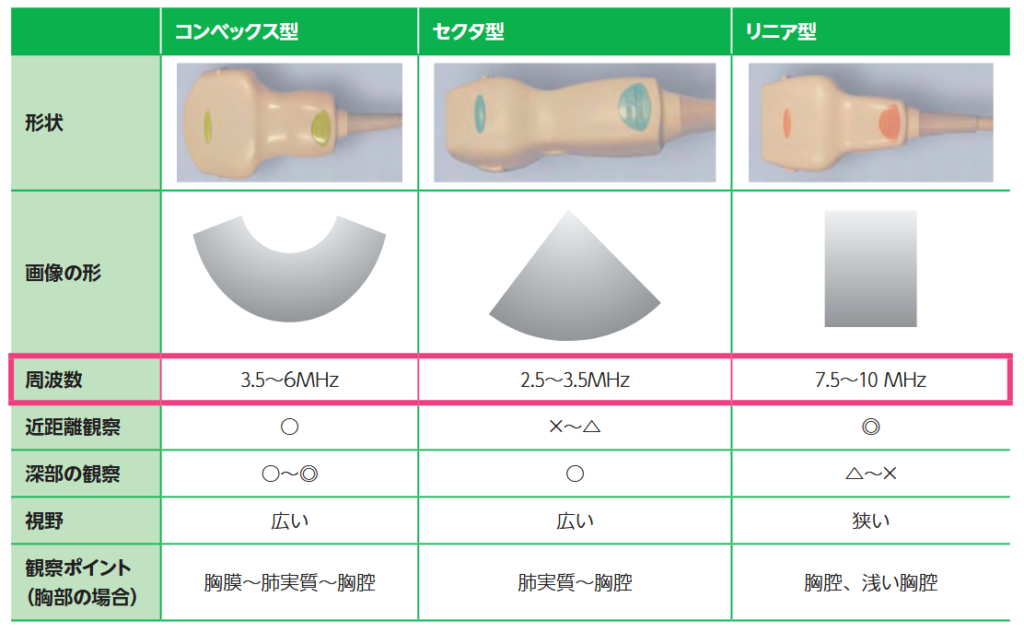

まあ、そうね。表1に、エコーの発信装置であり、また受信装置でもあるプローブの、よく使われる3つを示すね。3行目の周波数が大切よ。

E看護師

周波数が大きいリニア型のプローブは、浅いところを見るのにすぐれていて、解像度がよくて繊細な画像よ。

リニアの語源は、ラインと同じリネアル(linear)、「線」という意味よ。プローブの末端が直線になっているから。

A看護師

リニア型は、浅いところが得意……と。それで?

E看護師

それから、先の小さなセクタ型のプローブは、周波数が小さいぶん解像度は落ちるけれど、透過力は高いので心臓など深いところを見るのに適しているわ。それに、低い解像度は血流側などの動きに追従できる利点もあるのよね。セクタ(secta)は「後に続く部分」とか「扇型」という意味で、画像が扇状になるのよ。

A看護師

セクタ型は、深いところ……と。3つ目はどうですか?

E看護師

コンベックス(convex)は「複合」という意味で、リニア型とセクタ型の中間的な感じであることからね。これらは、超音波の周波数に依存した透過性と分解能の違いが原因よ。

A看護師

それぞれのプローブの中に異なるサイズの観覧車が入っていて、それがすごい勢いで回転して、観察に適した周波数の超音波を出していると考えるとよいのでしょうか?

E看護師

そうよ。

A看護師

エコーの中に遊園地があると考えると、少し親しみがわくような気がします。

\続きは書籍で/

観察とケアがつながる 画像

有島拓郎 著

B5・168ページ

定価:2,970円(税込)

照林社

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。