書籍『観察とケアがつながる 画像』の試し読み記事を公開! 一般病棟の看護師向けに、X線画像の原理・特徴・注意点をわかりやすく紹介します。

X線画像を閲覧する前の一般的注意事項

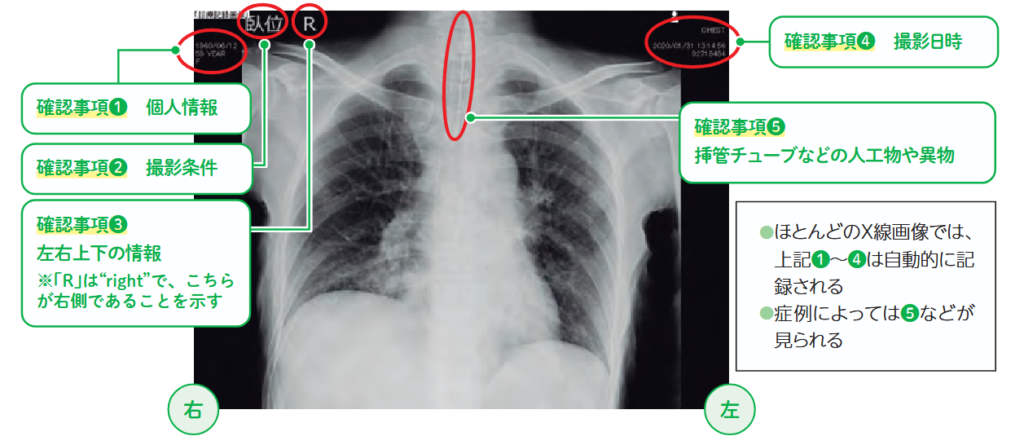

便利なことと危険なこと、これらが常に併存しているのは、画像検査も同じです。X線画像を閲覧するときの一般的な確認事項は表1の5つです。いずれも、確認が疎(おろそ)かになると医療過誤に直結するので注意が必要です。

表1 X線画像の一般的な確認事項

①氏名の確認

②撮影条件の確認

③左右上下の確認

④撮影日時の確認

⑤ラインやチューブの確認

「危険なこと」を避けるために画像を見ないというのも1つの見識かもしれませんが、X線画像の知識が増えると自然と危険回避の方法が身につきます。これは、採血や導尿などの日常の看護業務にも言えることかもしれません。患者さんにとって有益なことは、学びを深めて危険を回避しながら実践できるようになることのほうが、理にかなっているように思います。

表1「確認事項」のうち、①~④は基本的な確認事項です。患者さんによっては⑤が見られる場合があります。日常的に患者さんと接していますので、「気管挿管されている」「PICC*¹が入っている」「胃管が留置されている」といったことは、事前情報によって確認が比較的容易なはずです。図1に、表1に沿った大まかな観察部位を示しました。

*1【PICC】peripherally inserted central catheter:末梢挿入型中心静脈カテーテル

現在の電子カルテでは、患者安全の配慮がされています。まず、A患者さんのデータが別の、例えばB患者さんのカルテに飛ばないように、バーコードなどで機械認証されたうえでカルテに登録されます。これにより、基本的には開いたカルテの患者さんに紐づけされた状態で登録されます。

それでも人間が行うことなので、どこかで間違いが生じるかもしれません。これを回避する方法としては、別な日時の画像と比較することが1つの対策となります。例えば、挿管している患者さんなのに挿管チューブがないとか、胃管が入っていない患者さんなのに胃管が入っているとか。こうした誤登録を見つけるだけでも、チーム医療への貢献は小さくありません。

X線画像の原理・特徴

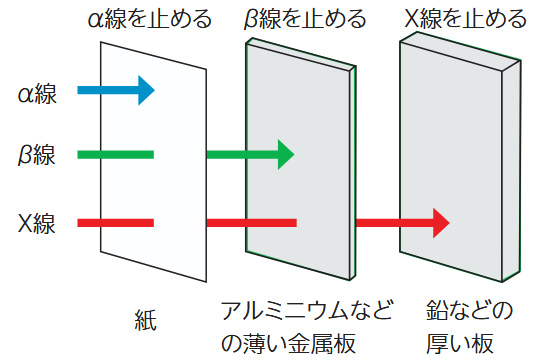

私たちが医療で日常的に接するX線検査(レントゲン検査)は、放射線の中の電磁波を使っています。α(アルファ)線(原子核)やβ(ベータ)線(電子)などの粒子線と異なり、X線は電磁波です。α線は紙で遮蔽(しゃへい)され、β線はアルミホイルのようなアルミ板で遮蔽できます。しかし、電磁波の物質透過性は粒子線よりすぐれており、X線を遮蔽するには鉛板が必要です(図2)。そのため、診療放射線技師が着用しているプロテクターは鉛でできています。

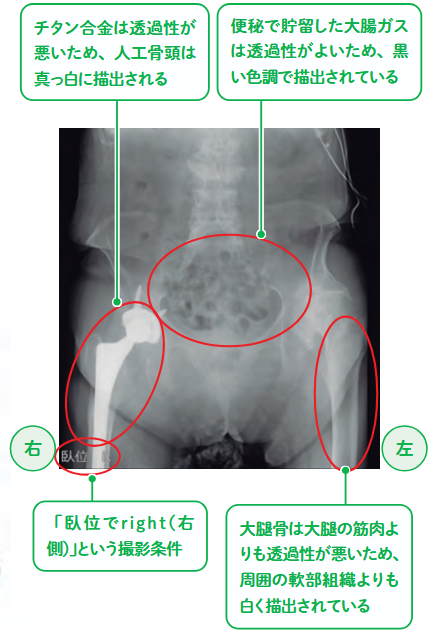

身体の中でも、X線の透過性は異なります。例えば、金属や骨の透過性はきわめて悪く、水を多く含む臓器の透過性は悪く、空気を多く含む臓器(肺、結腸)の透過性はよいと大まかに知っておくことが重要です。カセッテ(フィルムの入れ物)に届くX線の線量が少ないほどX線画像は白く描画され、肺のように空気の多い臓器はカセッテに届くX線の線量が多くなるので黒っぽい画像になります。X線がたくさん透過するほど、カセッテの中の感光紙が強く反応(感光)して黒くなるというのが原理です(図3)。

●感光紙はもともと白いが、X線が多く透過した部分は黒くなる

図4は、便秘を主訴に来院した80歳代女性の腹部X線画像です。右の股関節には白く描出された人工骨頭と臼蓋(きゅうがい)があり、右股関節置換が実施されていることがわかります。チタン合金でできた人工骨頭は、骨盤や左大腿骨よりも透過性が悪いためです。

左側の股関節も変形が強く、変形性股関節症の所見があります。最初に述べたように左右が対になった四肢の画像では、左右の情報もきわめて重要です。

\続きは書籍で/

観察とケアがつながる 画像

有島拓郎 著

B5・168ページ

定価:2,970円(税込)

照林社

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。