代表的な不整脈の波形が読めるように、波形の読み方の要点をコンパクトに解説!今回はP波、QRS波、ST部分など、心電図波形の各部の名称を紹介します。

心電図波形の各部の名称を紹介

心電図の波形の「どの部分が」「何を表しているか」を1つずつ見ていきましょう。

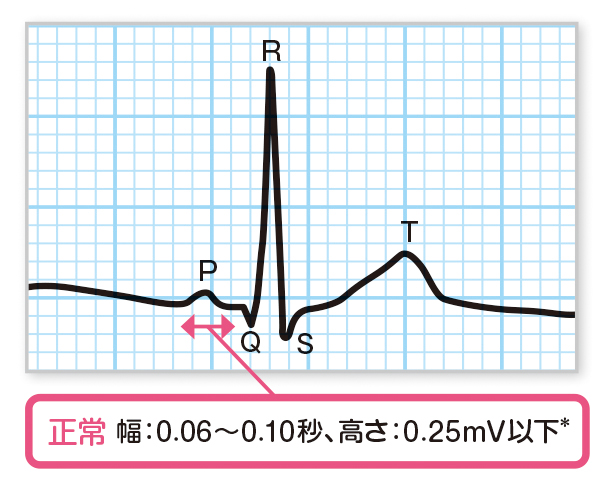

P波とは?

正常:幅0.06~0.10秒、高さ0.25mV以下

●心房の興奮(脱分極)を示す波形

●心房の心筋の収縮を表す

*0.1mV=1mm。P波の正常な高さは2.5mm以下

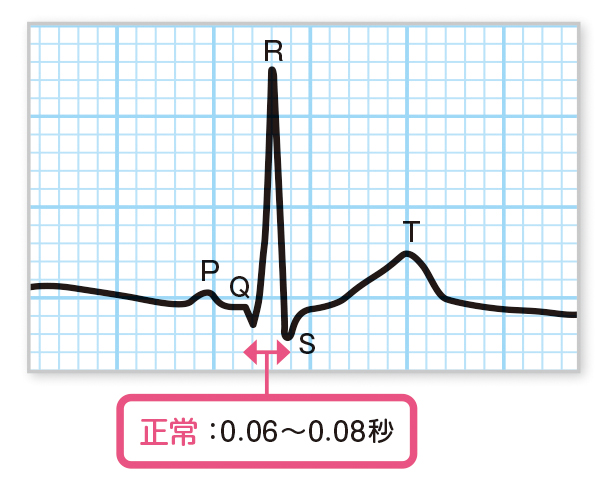

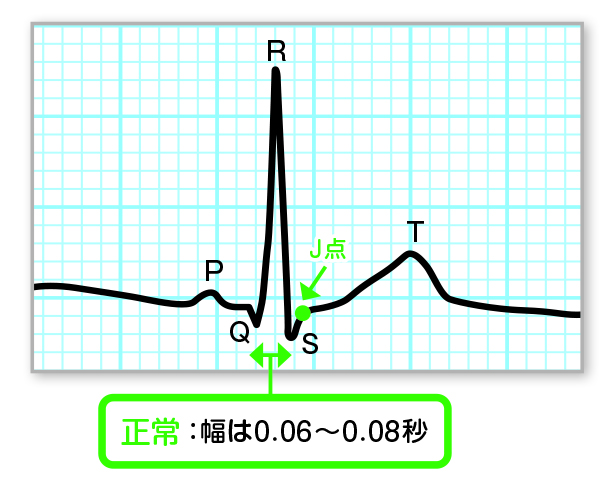

QRS波とは?

正常:0.06~0.08秒

●心室の興奮を示す波形

●最初の陰性波(下向きの波)を「Q波」、Q波の次の陽性波(上向きの波)を「R波」、R波の次の陰性波を「S波」と呼ぶ

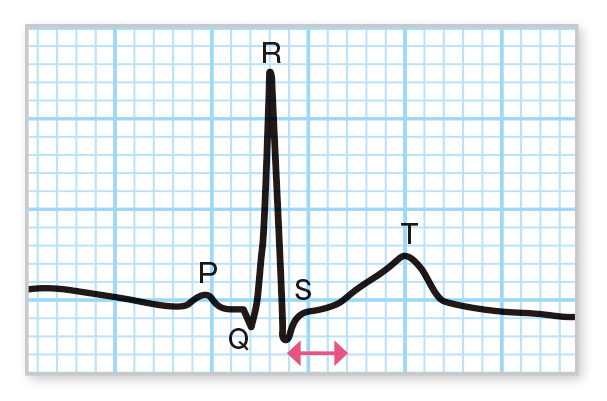

ST部分とは?

●QRS波の終了点からT波の始まりまで

●上昇で心筋梗塞などの心筋の障害、低下で狭心症などの心内膜の虚血が疑われる

●高カルシウム血症でST部分の短縮、低カルシウム血症でST部分の延長が見られる(基本的にQT時間を見て評価する)

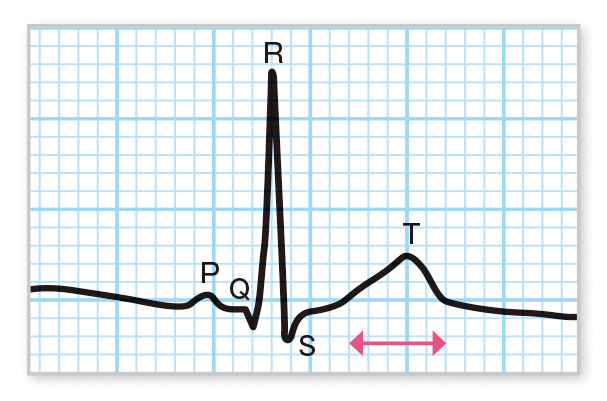

T波とは?

●心筋の弛緩(再分極)を示す波形(QRS波のあとのゆるやかなふれ)

●高カリウム血症でテント状T波、低カリウム血症で平坦化、陰性化

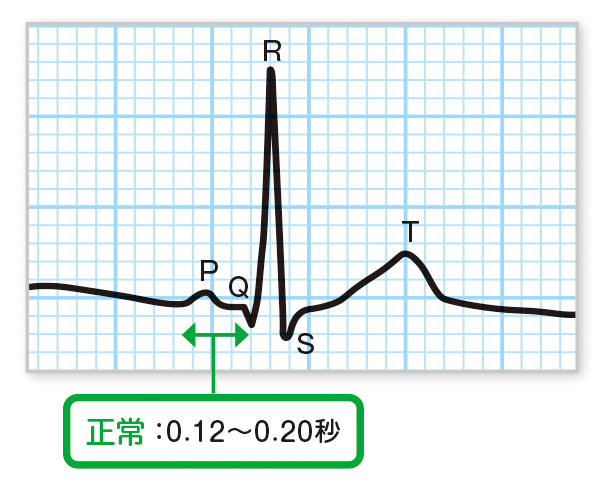

PQ間隔とは?

●P波の始まりからQRS波の始まりまでの時間

●右房の収縮(興奮)の始まりから、心室筋に達するまでの時間(房室結節→ヒス束→左右脚→プルキンエ線維→心室心筋細胞)を示す

QRS時間(間隔)とは?

この記事は会員限定記事です。