書籍『観察とケアがつながる 画像』の試し読み記事を公開!今回は、胸部X線画像を看護に応用するためのポイントを紹介。フィジカルアセスメントの所見と胸部X線画像の関係を解説します。

重要な「X線画像撮影前情報」

一般的なことですが、患者さんのX線画像を撮るということは、何らかの症候や徴候があるということです。つまりX線画像の撮影を行う前から診療は行われており、X線画像の撮影に至るまでの患者さんの状態を把握したうえで画像を見るようにすることを、看護師の皆さんにもおすすめします(「にも」と書いたのは、私もそうしているからです)。

X線画像の撮影前情報のなかで、最も利用価値の高いものが以下の2項目です。

①自覚症状としての呼吸困難

②他覚症状としての聴診所見

さらに③A-DROPスコア(後述)で、重症度を簡便に評価できます。②と③の間に血液検査が実施されます。①~③の項目を経ていよいよ肺炎の可能性が高いと、胸部X線画像の撮影や胸部CTが実施されます。もちろん、解像度では胸部X線画像は胸部CTには遠く及びません。しかし、胸部X線画像はCT検査よりも手軽に実施できるため、経過を追っていくには、今でも胸部X線画像が多用されています。

「まずは、胸部X線画像をどのように看護に応用できるのだろう」というのが、今回のテーマです。以降は、日常業務で得られるバイタルサインやフィジカルアセスメントの所見が、画像にどう反映されているのかを解説します。

バイタルサインと胸部X線画像の関連

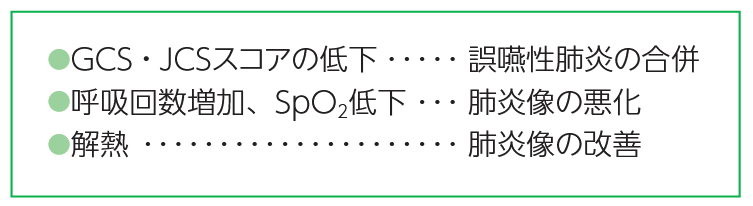

看護ケアやアセスメントのなかで計測される、「意識レベル」「血圧」「脈拍」「呼吸回数」「SpO2」「体温」は、熱型表に随時反映されていきます。意識レベル(JCS、GCS)の点数が高いと誤嚥性肺炎を、呼吸回数増加やSpO2の低下からは肺炎像の悪化を、熱型の変化からは治療の効果(その結果としてのX線画像の改善)をイメージされることと思います(表1)。

こうして見ると、誤嚥性肺炎のX線画像、肺炎像の悪化や改善の評価・見かたが理解できると、とりあえず看護ケアには役立ちそうです。

肺の構造物は、「肺胞」「血管」「気管支」「胸膜」などです。それでも体積としては、ほとんどが肺胞や気管、気管支内の空気で占められています。空気はX線の透過性がきわめてよく、黒く描画されます。

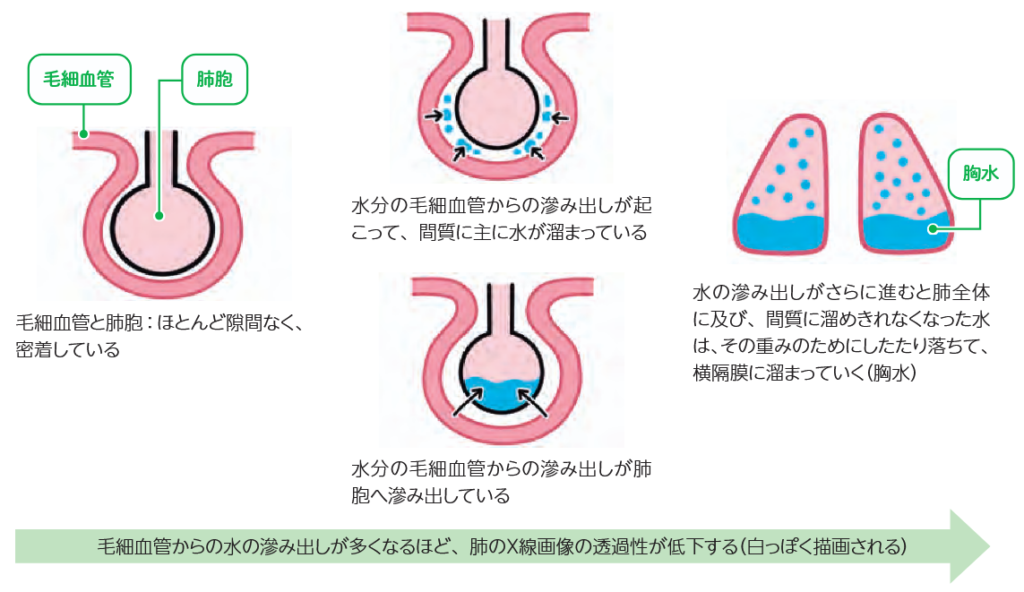

肺炎が起きると、間質や肺胞内への滲出液や胸水の水成分のために透過性が低下します(=白っぽくなる)。現実的には、胸部X線画像における肺の透過性を大まかに見るだけで、バイタルサインに関連するX線画像評価は、ひとまず完結させることができます。図1は、水の滲み出しが毛細血管から肺の間質あるいは肺胞へと浸潤して、さらに肺胞や間質に蓄えきれなくなった水が重力の影響でしたたり落ちて横隔膜に溜まっていく様子を示しています。

間質への水の滲み出しが多いタイプが間質性肺炎で、肺胞への水の滲み出しが多いタイプが肺胞性肺炎です。

毛細血管からの水の滲み出しには、毛細血管の圧(うっ血)や炎症(肺炎やアレルギー)による血管透過性の亢進が影響してきます。横隔膜に溜まった水を胸水(図1)と呼んでいますが、胸水が溜まるまでには、ある程度時間経過が必要です。肺炎でも初期には胸水は溜まっていませんが、慢性になると胸水が溜まります。

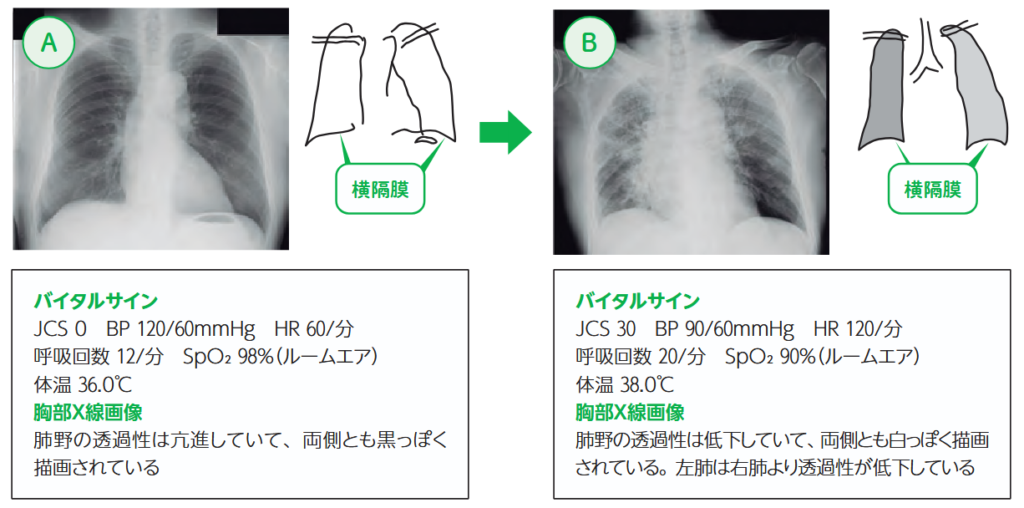

図2は、薬剤性の間質性肺炎に罹患した前後のX線画像です。バイタルサインの数値でおおよそ想像がつくと思いますが、Aが発症前のX線画像でBは肺炎が悪化したときの状態です。肺の透過性(黒い色調の割合)が、状態の悪化とともに白っぽくなっていることがわかります。しかも、Bでは肺野の透過性は低下している(水っぽい)のに、横隔膜がきれいに映っています。これは、胸水が溜まっていないからです。つまり急性の肺炎なのです。

バイタルサインと肺炎の重症度

バイタルサインの悪化とX線画像に関係性があるとイメージできたところで、さらに臨床的な重症度との関連を考えてみましょう。重症度をある程度把握できるのは、看護計画を立てるうえで非常に重要です。特に入院なのか・外来なのか、入院させるなら一般病棟か・ハイケアユニットか、大部屋か、個室かなどにかかわってきます。

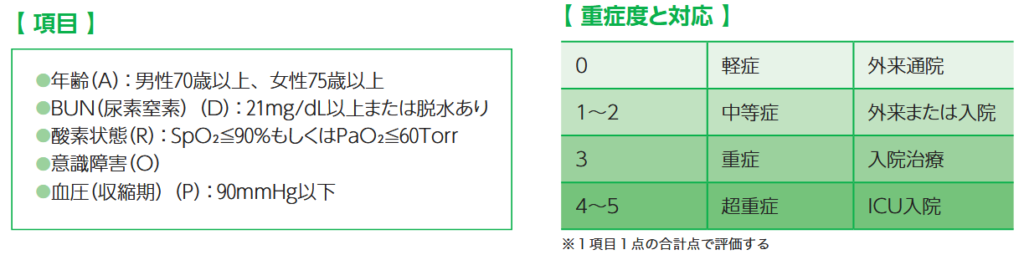

この難題を解決してくれるのがA-DROPという肺炎の重症度を示す指標です(表2)。A-DROPは、年齢(Age)、脱水(Dehydration)、呼吸(Respiration)、見当識(Orientation)、血圧(Blood Pressure)の頭文字です。1項目が1点で、点数によって管理すべき場所が決まります。

肺炎と言えばX線画像をすぐ確認するとイメージしがちですが、A-DROPにX線画像は含まれていません。年齢と脱水以外はバイタルサインを指標にしています。バイタルサインは肺炎の状態、言い換えると肺の透過性(胸部X線画像の濃淡で評価)を含んでいるため、省くことができると解釈してよいのです。

呼吸音とX線画像の関係

呼吸困難を訴えている患者さんのアセスメントに、聴診は欠かせません。この聴診所見と画像所見は一致することを知ると、画像を評価してみようと思うきっかけになるはずです。胸部X線画像と最も親和性の高い聴診所見が低音性断続性副雑音(水泡音)であるということが、最も重要です。

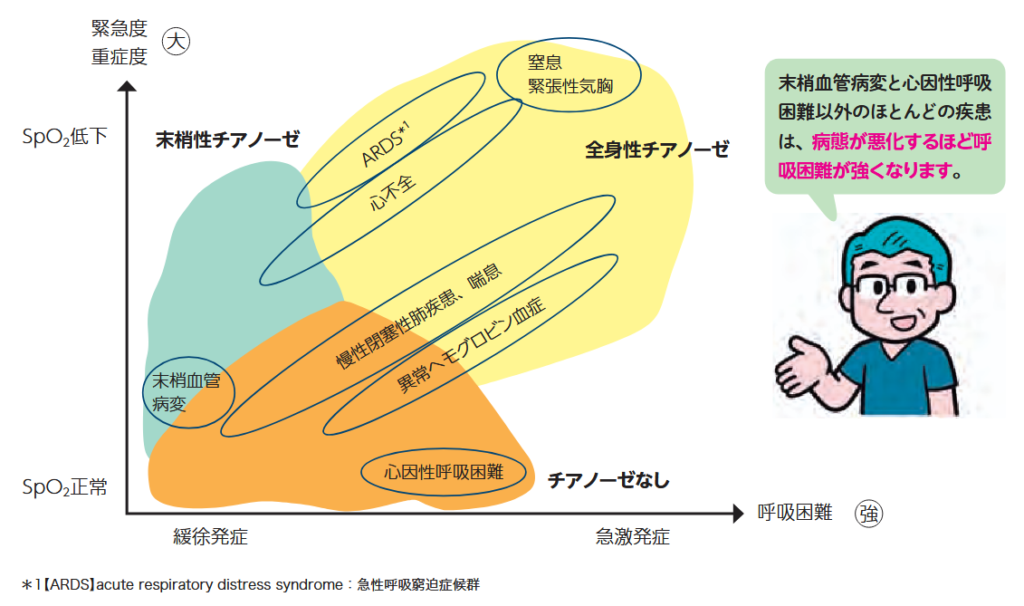

そもそも呼吸困難のアセスメントが、なぜ大切なのかということから解説します。図3は、呼吸困難を横軸に、緊急度や重症度を縦軸において、いろいろな病気の分布を示したものです。末梢血管病変(レイノー症候群)のようにチアノーゼが生じるけれども呼吸困難をあまりきたさない病態や、過換気症候群のような心因性呼吸困難では、呼吸困難感は強いのにSpO2などで表記される酸素化能は正常です。この2つの分類は例外的病態として分類しています。ほとんどの疾患群の呼吸困難感は緊急度や重症度と一緒に推移します。このため、呼吸困難をアセスメントすることは、ほとんどの疾患で重症化の気づきとなります。こうしたこともあり、呼吸困難感のある患者さんに対するSpO2での評価や聴診による評価が、非常に重要になります。COVID-19のトリアージにも応用されています。

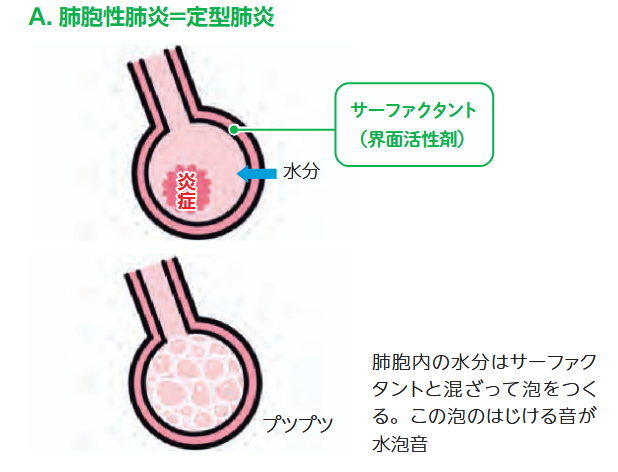

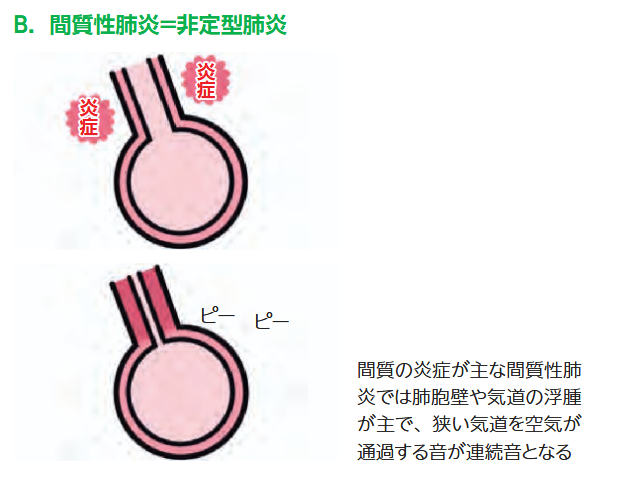

図1を聴診の観点から描き直したのが、図4です。肺炎は、炎症の中心の違い(肺胞にある場合と間質にある場合)によって、微小血管から滲み出す水分の貯留部位が異なります。

図4-Aは炎症の首座が肺胞にある肺胞性肺炎で、定型肺炎はほとんどがこのタイプです。具体的には、気道から侵入した細菌やウイルスが肺胞や末梢気道で増殖して起こる細菌性肺炎やウイルス性肺炎などが挙げられます。さらに、唾液の誤嚥による非顕性の誤嚥性肺炎も肺胞性肺炎です。遊走する白血球や血漿成分と一緒に水分が肺胞内に滲出すると、肺胞内のサーファクタントと混ざります。サーファクタントは、肺胞が虚脱しないように表面張力を作っています。成分は界面活性剤(シャンプーのようなイメージ)なので、図4-Aのようにすぐに水泡を形成します。この水泡が呼吸で生じる気流ではじける音が、プツプツ、ブツブツというような水泡音になります。

一方、炎症の首座が間質にあるような間質性肺炎や血管炎では、微小血管から滲み出す体液成分や水分は間質を中心に貯留します。このため小さい気道の閉塞や狭窄が生じ、笛の原理と同様、狭い気道を空気が通過するときに連続音が生じます。この間質に炎症の首座がある肺炎は、マイコプラズマ肺炎のような非定型肺炎や膠原病に関連した血管炎、薬剤性肺炎(図4-B)などでみられます。

定型肺炎は片側性が多いのに対して、非定型は最初から両側性に発症していきます(定型と異なることが、非定型といわれるゆえんです)。

定型肺炎の代表は、肺炎球菌を起炎菌とした肺炎です。市中肺炎の30%程度で最多です。定型肺炎には、ペニシリン系やセフェム系の抗菌薬が効きますが、非定型肺炎には無効で、マクロライド系やキノロン系が使われます。定型・非定型の分類は、治療と直結します。

\続きは書籍で/

観察とケアがつながる 画像

有島拓郎 著

B5・168ページ

定価:2,970円(税込)

照林社

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。