さまざまなデバイスが存在する酸素療法を、基本から解説!今回は、低流量システムによる酸素療法についてです。各種デバイスの酸素流量の目安や、製品例を紹介しています。

*

COPDや重症な低酸素症の“ない”ケースに酸素療法を始めるのであれば、通常は低流量システムで開始します。

例えばSpO2が90~92%ぐらいで、呼吸数もそれほど多くなく、呼吸困難の訴えもない患者さんがいたとします。“SpO2が若干低めなので、とりあえず酸素投与を開始しよう”といった場合は、「経鼻カニューレ」や「簡易型酸素マスク」から開始します。

酸素化の観察ポイント

酸素化の目安としてSpO2を観察しますが、低酸素血症のみのⅠ型呼吸不全であれば、SpO2を見ながら酸素濃度を増量していきます。

酸素マスクで8L/分投与しているにもかかわらずSpO2が90%以上を維持できなければ、リザーバーマスクに変更します。

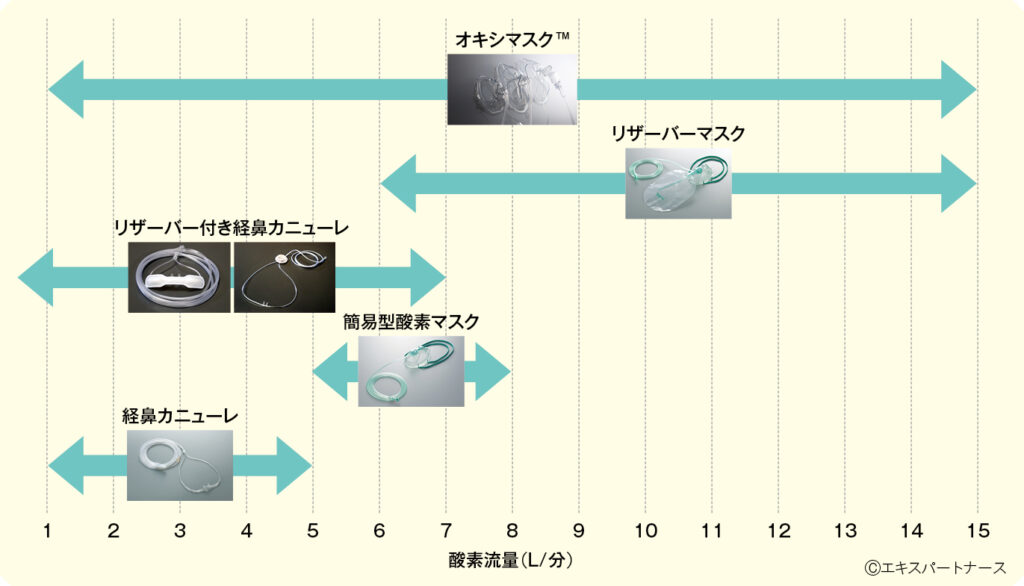

通常、病室の壁にある酸素配管と接続した酸素流量計は15L/分が最大流量です。リザーバーマスクで15L/分(図1)酸素投与した場合、酸素濃度は約60~90%程度ですが、酸素濃度は患者さんの吸気流量に左右されることや酸素療法の限界を知っておきましょう。

図1 低流量システム各種デバイスの酸素流量の目安

同じ酸素投与でも、患者さんの吸う空気の量により酸素濃度が異なる理由

患者さんの吸気流量が少ないということは、吸う空気の量が少ないということです。逆に、吸気流量が多いということは、吸う空気の量が多いということです。

吸気流量が少なければ、酸素マスク外の空気を取り込むことが少なくなり、吸入する酸素の濃度が高くなります。

一方、吸気流量が多ければ酸素マスク外の空気を取り込む量が増え、吸入する酸素濃度は空気に薄められ酸素濃度が低くなります。つまり同じ酸素投与でも、患者さんの吸う空気の量によって酸素濃度は異なります。

この記事は会員限定記事です。