精神疾患に処方される主な薬剤の1つが、ベンゾジアゼピン系(抗不安薬/催眠鎮静薬)。作用や気をつけたい副作用、使い分けなど、基礎知識を紹介します。

ベンゾジアゼピン系はお酒のようなもの

ベンゾジアゼピン系は軽くヨッパライにさせるというイメージで、お酒みたいなもの。酔っ払って暴力的になる人がいますが、ベンゾジアゼピン系でも“脱抑制”と言って大暴れすることがあります。ハイリスクなのは、同時に飲酒していたり、大量投与だったり、変性疾患をもっていたり、衝動性が抑えられない傾向にある患者さんたちです。

また、4週間以上毎日使うと依存を来すことがあり、減量や中止で離脱症状が出やすくなるため、ベンゾジアゼピン系はあくまでも頓服というのが理想。離脱症状は、頭痛や発熱、そわそわ落ち着かない感じ、感覚過敏などが挙げられます。この離脱症状はベンゾジアゼピン系のみで生じるものではなく、抗うつ薬や抗精神病薬など、非常に多くの向精神薬で認められることが知られています。

半減期、筋弛緩作用、鎮静作用で薬剤の特徴が出てくる

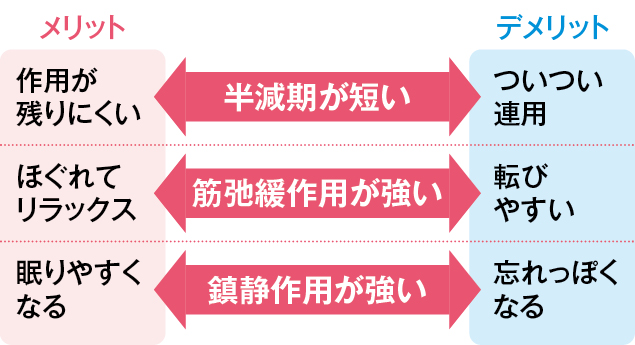

ベンゾジアゼピン系は抗不安薬と睡眠薬として用いられますが、半減期や筋弛緩作用や鎮静作用で薬剤の特徴が出てきます。図1で代表的な作用を挙げました。

図1 ベンゾジアゼピン系の作用のメリット、デメリット

この記事は会員限定記事です。