患者さんの体験・心理についての「研究」を原著者に紹介してもらい、臨床で活用したいこころのケアを探ります。今回は、降圧安静治療を受けた急性大動脈解離患者さんの体験についてです。

急性大動脈解離患者さんの、降圧安静治療時の体験は?

患者さんにとって安静の遵守は意外に難しい

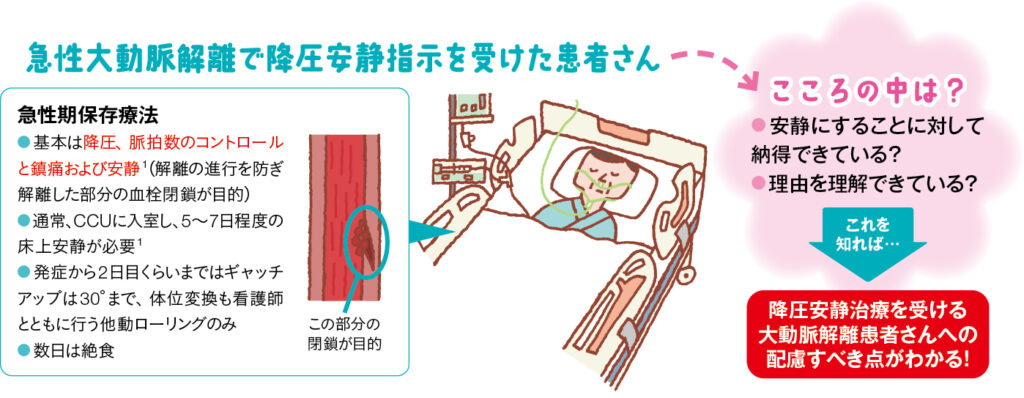

急性大動脈解離は、解離範囲による分類(Stanford〈スタンフォード〉分類など)や、偽腔の血流状態による分類により、「手術適応」となるものと「保存的治療」とに分かれます。 手術適応とならない急性大動脈解離患者さんには急性期保存療法が行われますが、この基本は降圧、脈拍数のコントロールと鎮痛および安静1です。

「降圧と安静臥床」は一見、手術や副作用の強い化学療法などに比べると患者さんの負担は少ないように感じます。しかし実際は、患者さんが安静を順守することは難しく、医療者は行動制限が主体となりがちで、看護として何ができ、何が必要なのか、苦慮している現状があります。

また、治療期間を一見問題なく乗り切っている患者さんがいる一方、せん妄状態から安静を保てず、鎮静剤投与や人工呼吸器管理を余儀なくされる患者さんもいます。

しかし、患者さんが治療中に何を体験し、どのような思いを抱いているのか、患者さんの視点に立った研究はなく明らかになっていませんでした。そこで本研究2は、急性大動脈解離を発症し降圧安静治療を受けた患者さんの体験を明らかにし、必要な看護支援について検討することを目的としました。

本研究は、以下の倫理的配慮のもとに実施されたものです。

●本研究は、研究倫理審査委員会の承認を受けて行っています。

●対象者には口頭および文書で研究目的・方法・参加の自由・拒否や途中辞退の自由・個人情報の保護などを説明し、同意をいただいて実施しました。

●面接は、身体的・心理的な状態に常に注意を払いながら行いました。

研究の方法

疑問(調べたこと)

●降圧安静治療を受ける患者さんは治療期間中にどのような体験をし、どのような思いを抱いている?

研究対象

●大学病院2施設において、急性大動脈解離により降圧安静治療を受けた患者さん20名(男性16名、女性4名)

●「縦断群」と「横断群」の2群に分けた。縦断群は CCU に入室した患者さん(7名)、横断群は発症から2年以内で外来通院中の患者さん(13名)

この記事は会員限定記事です。