医療におけるアクセシビリティとは?アクセシビリティの考え方を、療養・ケアの場面でどのように応用すればよいのかを解説します。患者さんのQOL向上にもつながるアクセシビリティを、医療現場に取り入れましょう。

目的に「アクセス」するための多様な選択肢を考える

●「遅刻しそうなときの対応」など、 日常生活のなかでもアクセシビリティについて考える機会は自然に現れる

●手段や方法としてだけではなく、 考え方としてアクセシビリティを理解することで、 療養の場など幅広いシーンに援用できる

目的に達するための柔軟な思考としてアクセシビリティをとらえる

仕事のミーティングに遅れそうになったとき、「駅から走る」「タクシーを使う」など、決めていた方法と違う手段を考えると思います。目的に達するためのアクセス(道のり)はひと通りではなくさまざまな可能性があるという例ですが、これがまさにアクセシビリティです。また、移動手段から一歩離れて考えると、「食事を後回しにする」「オンライン参加にする」「思い切って休む」といった他の選択肢もあります。「ああ、もうダメだ」と決めつけることなく、柔軟な発想をすることによって道が開けます。

そのほか、例えば小さい文字が読みづらいときには「大きく印刷する」「拡大鏡を使う」「タブレット端末で拡大して読む」などの方法があります。自分で読むことにこだわらず、誰かに読み上げてもらうのもよいですし、テキストデータをもらえれば、合成音声に読み上げさせて聞くこともできます。

このような、「こっちがダメならあっちがあるさ」という柔軟な考え方こそがアクセシビリティです。具体的な手段や手法のことではなく、考え方としてアクセシビリティを理解すると、じつは普段の生活のなかで自然に行っていることであり、特別なことではないと気づきます。

従来は、アクセシビリティは「障害者のための特別な対応」ととらえられることが多くありましたが、実際には「目的に到達するための多様な方法」を指します。そのため、病気や障害に限らず、すべての人にかかわる概念です。

患者さんのQOLを向上させるアクセシビリティとしてデジタル技術の応用に期待

医療におけるアクセシビリティとは、すべての人がその個別のニーズや環境にかかわらず、医療サービスを公平かつ効果的に利用できることを指します。これには物理的、経済的、情報的、文化的、心理的な側面が含まれ、それぞれの障壁を取り除くことで医療の質を高め、健康格差を縮小することを目的としています。

行きやすい場所に病院があること、病院の中のスロープ・エレベーター・広い通路、簡潔で明確な言葉を用いた説明、スマートフォンでの予約や支払い、宗教的・文化的価値観に配慮したケアなど、これらすべてはアクセシビリティに関することです。何か特定の分野や手法に関することだけを指すのではありません。

現在、先述のような医療環境としてのアクセシビリティとともに、患者さんの日常生活をよりよくし、QOLを改善するためのアクセシビリティが注目されています。特にデジタル技術を活用すると、とても便利になります。

アクセシビリティにより 患者さんの「できない」を「あたりまえにできる」へ

例として、脳梗塞の後遺症で片麻痺・失語症となり、読む・書く・聞く・話す・計算するといった脳の機能が十分に活用できなくなった患者さんに対しては、これまでは院内での歩行訓練や書字・発話のリハビリテーションが中心に行われていました。しかし、近年ではデジタル技術を活用した支援が注目されています。例えば公共交通機関を利用する際、交通系ICカードを使えば料金表を読む必要がなく、小銭のやり取りも不要になります。これにより外出のハードルが下がり、行動の幅が広がります。このような取り組みはリハビリテーションの効果を高める一因となっています。

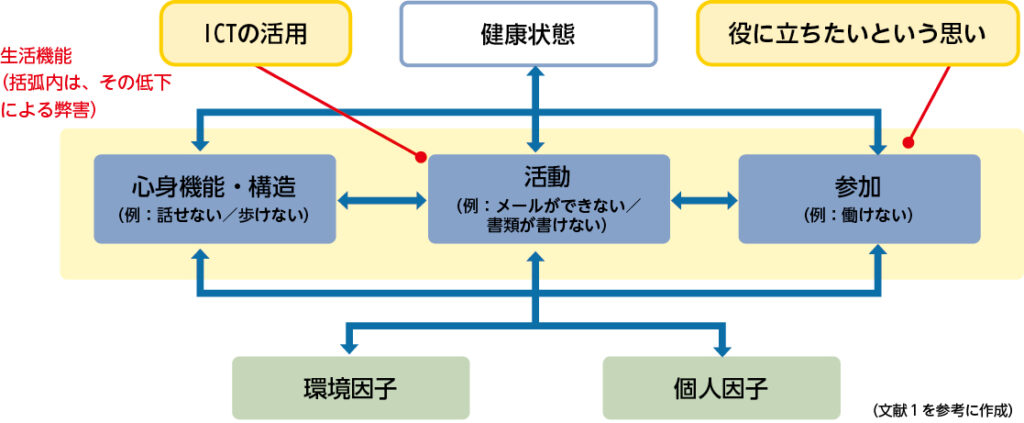

これはまさにICF(International classification of functioning, disability and health:国際生活機能分類)モデルに当てはまる考えです(図1)1。身体機能に困難があっても、活動ができないということはなく、ICT*1の活用によって社会参加があたりまえにできる時代になる、それがアクセシビリティという考え方によるメリットです。

*1【ICT】information and communication technology

図1 ICFモデルに当てはめた身体機能の変化とそれに対するアプローチ

アクセシビリティは患者さんのポジティブな姿勢にもつながる

●患者さんのアクセス先(退院後にしたいことや目標など)を聞き、 そこに至るまでのアクセシビリティを考える

●アクセシビリティの考え方を患者さんとのかかわりに応用することで、 患者さんの治療や入院に対する印象がよりよいものに変わる可能性もある

アクセシビリティの開示は患者さんにとっても重要

がんに罹患した場合、手術や投薬、放射線治療、薬物療法、緩和ケアなど、さまざまな治療方法があります。医療従事者側としては治療方法の選択であっても、患者さんにとっては人生の選択です。

例えば、頭頸部がんなどの手術により声を失うことになっても、そこでタブレット端末で合成音声を使って話をすることができると知れば、手術という選択肢に対する考え方が変わるかもしれません。また、手術前に自分の声で合成音声をつくることができると知れば、手術までの張り合いができ、前向きになるかもしれません。

手術が目的ではなく手段となるよう、患者さんに退院後の希望を聞く

明らかに手術しかない状況だと医師が判断していたとしても、それを選択するかどうかは本人の自由です。しかし、専門知識のない一般の人は、いくら用語をわかりやすく説明しても、医療的な判断はつきません。そのような状況で、「選択はあなたの自由です」と選択の判断をゆだねられても、ただ不安にしかなりません。

そこで、手術をするかどうかだけではなく、「手術をして退院したら何をしたいと思っているか」にフォーカスをあてて話をしてみると、「北海道の富良野のラベンダー畑をもう一度見に行きたい」といった具体的なことを教えてくれたりします。「それを実現するためには、手術をして元気にならなくてはいけませんね」という話をすることができれば、患者さんにとっても手術を受けることは目的ではなく手段となります。手術の内容は理解できなくても手術の必要性を理解でき、自分の目的のために手術に同意をするかもしれません。患者さん側としては、自分の気持ちに折り合いをつけるきっかけがほしいということもあります。

入院している患者さんは、日常生活ではない環境に置かれてしまっていると感じていることも多いです。早く退院してこの状況から抜け出さなくてはいけないと思う気持ちは、「入院は悪い状態だ」という認識を強めてしまい、現状をネガティブに捉えてしまうことになります。退院後のことを考え、それに向かって治療をするのだと考えられると、入院をポジティブな生活として受け入れることができるでしょう。

医療従事者は患者さんの命だけではなく、 心も守ることが重要

一方で、患者さんが自分の希望や考えを口頭で伝えることができる場合はよいのですが、神経難病や脳幹梗塞などによって自分の声で話をすることができなかったり、また体を自由に動かすことができなかったりすると、意思表示ができない人だと思われてしまうことも多くあります。

声が出せない・体を動かせない人でも、透明文字盤や口文字といった方法で意思を確認することはできますが、一文字ずつ選んで言葉を紡ぐ方法は時間がかかるので、医療従事者に対応してもらえないことが多いと聞きます。最初の時期の「なんでも言ってね」というやさしい声かけは「言ってくれたらやります」に変わり、徐々に「言ってくれないとわからない」となり、最後は「言われないからやらない」となってしまいます。

こうした状況の気持ちを、かつて出会った筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者さんは、「ALSの心得とは、心を石にして時が過ぎるのをじっと待つしかないことなのか?」と表現していましたが、私たちは患者さんの心臓を止めない(=命を守る)とともに、心も止めないように気を配る必要があります。

デジタル技術を応用したアクセシビリティの確保が推進中

●現在はタブレット端末など、 なじみのあるデジタル機器を使ってアクセシビリティを確保できるようになってきている

●患者さんにはこうしたツールを渡すだけでなく、 希望に向けた選択肢や可能性を伝えることを意識してアクセシビリティを導入するとよい

患者対応と業務の狭間における葛藤の解決にも、 アクセシビリティが役立つ

しかしながら、看護師も他の医療従事者も常に忙しく働いており、近年の働き方改革によって、業務項目として挙がっていること以外へ時間をかけづらくなっています。そうしたなかで、ナースコールで呼ばれるたびに、「テレビのチャンネルを変えてほしい」「カーテンを閉めてほしい」といったことを、透明文字盤等で聞き取り対応するのが難しいのも事実です。この葛藤の解消においても、アクセシビリティという考え方が有用です。

操作が簡単なタブレット端末がアクセシビリティを担保する

タブレット端末は、少しの体の動きがあれば、ほぼすべての操作を自分で行うことができます。テレビのチャンネルを変えたり、エアコンをつけたり、チャットを送ったり、タブレット端末でできる操作は誰かに頼まなくても患者さんが自分でできるようになります。患者さんが病院から在宅に戻るにあたって、すべてを誰かにゆだねた生活になると思って帰るのか、自分でできることは自分でしようと思って帰るのか、これらは大きな違いになります。「在宅の生活は退院後の生活だから病院では関係ない」ということではありません。夢と希望をもって退院に向かうのであれば、入院中の体調もよりよくなるかもしれません。

アクセシビリティを通してできることが増えて、QOLが改善

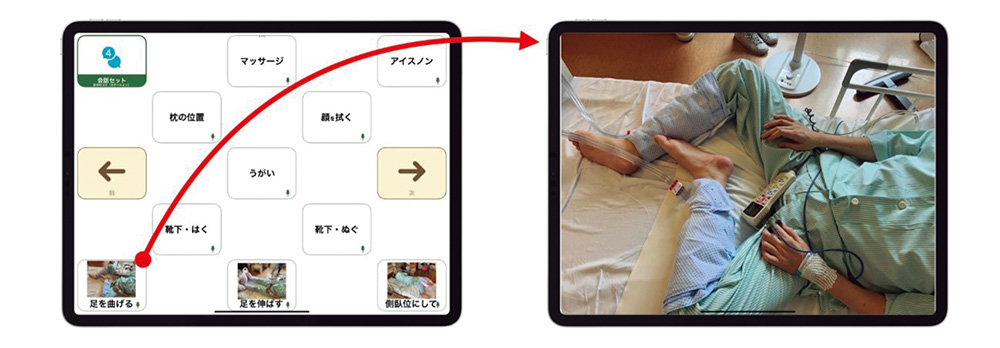

図2は、タブレット画面上のカードを選択すると合成音声で話を伝えられるアプリ(『指伝話メモリ』)で、写真のカードを選択すると拡大表示され、「写真のように足の位置を変えてください」と伝えられるようにした例です。実際に集中治療室(ICU)の看護師が、引き継ぎに際して患者さんに最適な体の位置や角度を文章で引き継ぐのは難しいので、「写真で伝えられると便利だ」と重宝していました。伝える側(患者さん)は体が動かず話すことも難しいなかで、効率的な方法をわずかな操作で利用できるので、「伝えられない」というストレスからは解放されます。

図2 画面タッチで意思表示ができるタブレット端末用アプリ「指伝話メモリ」の操作画面

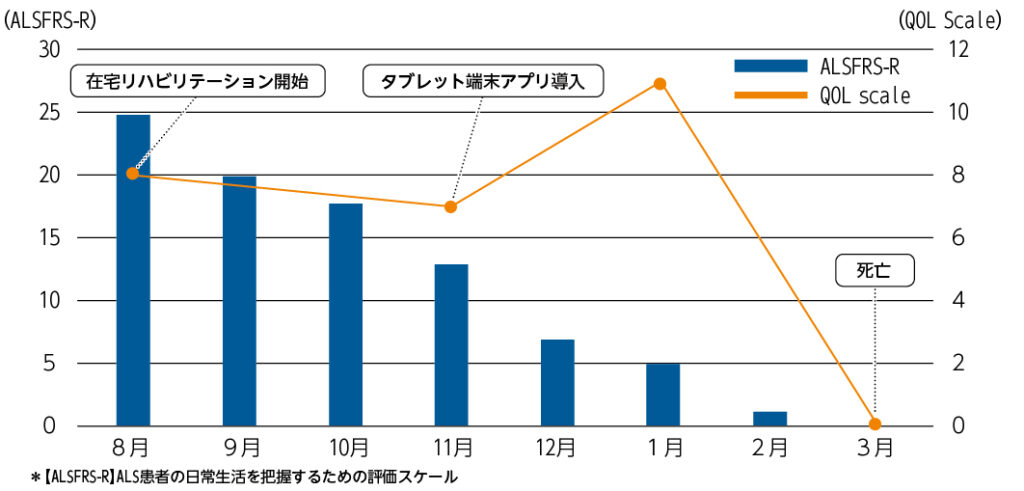

また図3は、東京慈恵会医科大学附属病院の鈴木医師が症例報告した、ALSの入院患者に対するアクセシビリティの導入事例の説明です2。棒グラフが示す日常生活動作(activities of daily living:ADL、図3中ではALSFRS-Rというスケールの値で表現)が低下していくなかにあっても、アクセシビリティの導入後に折れ線グラフが表す生活の質(quality of life:QOL)が改善していることがわかります。しかも、導入から2か月後には入院時よりも上がっています。

患者さんは、徐々にADLが落ちていくなかでも、まだ自分にできることがあるとチャレンジされていました。最終的にはお亡くなりになりましたが、患者さん本人が最後まで前向きに生きていたということが、残された家族にとってもうれしかったことだと聞いています。

図3 アクセシビリティ導入後にQOLが改善した例

スマートフォンやタブレット端末などをそのまま使えるケースが増えている

以前は、意思疎通が難しい患者さんの意思の伝達や、環境制御も専用機器を使っていましたが、いまではタブレット端末のような身近な汎用品が専用機器の機能を凌いでいます。病気になる前に使っていたスマートフォンやタブレット端末をそのまま使いたいと思うのは自然なことですし、改めて専用機器や操作を覚えなくてよいぶん、導入までのハードルはとても低いです。

しかし、例えばiPadを使っていた人でも、画面を指でタップしなくても、音声やスイッチ操作で使えることは知らないことが多いです。入院中にこのようなアクセシビリティと出会うことができ、退院後の日常生活に希望を感じることができるよう、病院の中に機器などを取りそろえたアクセシビリティルームを置くところも出てきています。また従来、福祉機器の展示場は道具の展示が主でしたが、最近はICTを活用した日常生活の場面を体験できる展示方式を取り入れるところも増えてきています。

「機械(道具)」ではなく「機会(可能性)」を伝えることを意識

私は、アクセシビリティという考え方の啓発活動や導入支援を行っていますが、自分でできることが増えるとわかったときの患者さんの笑顔には、こちらまで幸せになります。

ポイントは道具を紹介することではありません。その人が何をしたいと思っているのか、もうできないと思ってあきらめてしまっているかもしれないことは何かを話してもらい、じつは方法があるということを伝えることが大事です。本人も周囲も、勝手に決めつけてもあきらめてもいけません。繰り返しになりますが、「こっちがダメならあっちがあるさ」です。そして、「こっちができたらあっちもできるかも!」と前向きになってもらうことが大切です。

ICTなどというと苦手意識が芽生えるかもしれませんが、自分が普段スマホを便利に使っているのであれば、患者さんにとっても同じことだと考えます。大切なのは「機械」ではなく「機会」を提供することです。医療にアクセシビリティの考え方を取り入れることで、患者さんの希望を支え、人生の質を向上させることができます。ぜひ、この考え方を日々の生活や医療現場に取り入れてください。

- 1.大川弥生:ICF(国際生活機能分類)-「生きることの全体像」についての「共通言語」-.

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ksqi-att/2r9852000002kswh.pdf(2025.4.30アクセス)

2.鈴木慎,吉田健太郎,上野真由子,他:筋萎縮性側索硬化症に対してアクセシビリティ機器を使用しQOLを改善することができた1例(症例報告).東京慈恵会医科大学雑誌 2024;139(1):13-18.

※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。