近年、注目を集めている「フェムテック」。フェムテックの意味や分類、政策、関連製品・サービスなどをわかりやすく解説します。フェムテックについて、看護師が知っておくべきこともおさえておきましょう。

フェムテックの始まりと現状

●日本では2020年ごろからフェムテックという言葉が頻繁に使われるようになった

●経済産業省がフェムテック等のサポートサービスを実施している企業に補助金を出す制度を打ち出し、 国も適切な形でフェムテック分野の支援を行う姿勢を示している

女性特有の健康課題をテクノロジーで解決する「フェムテック」

「フェムテック」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか。フェムテック(femtech)は、「female+technology」に由来する造語で、女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するサービスやプロダクト(製品)、あるいはテクノロジーそのものを指します。

フェムテックという言葉の始まりは、2013年にドイツでリリースされた生理・排卵トラッキングアプリ「Clue」の創業者で、デンマーク出身のイダ・ティン氏が、2016年ごろに使用し始めたことが起源とされています。日本でも2020年ごろからフェムテックという言葉が頻繁に使われるようになりましたが、女性の健康を支援するサービスやプロダクト、テクノロジーは、それ以前から医療の世界に存在していました。昨今の盛り上がりは、ビジネス面による影響が大きいといえるでしょう。

なお、フェムテックに関連して「女性の健康を改善・向上させる」という目的に加えて、現在では「単に便利である」「おもしろい」「気持ちがよい」といったサービスやプロダクトも増えており、後者は「フェムケア」と呼ばれ、フェムテックとは区別されるようになってきています。

フェムテックの進化、 日本のフェムテック政策

実際に、この数年でかなり多くのフェムテック関連サービスやプロダクトが開発・販売されています。世界的には2019年から2027年にかけて、市場は年率約16%のペースで拡大し、2027年には600億ドルまで成長すると試算され、大きな注目を集めています1。

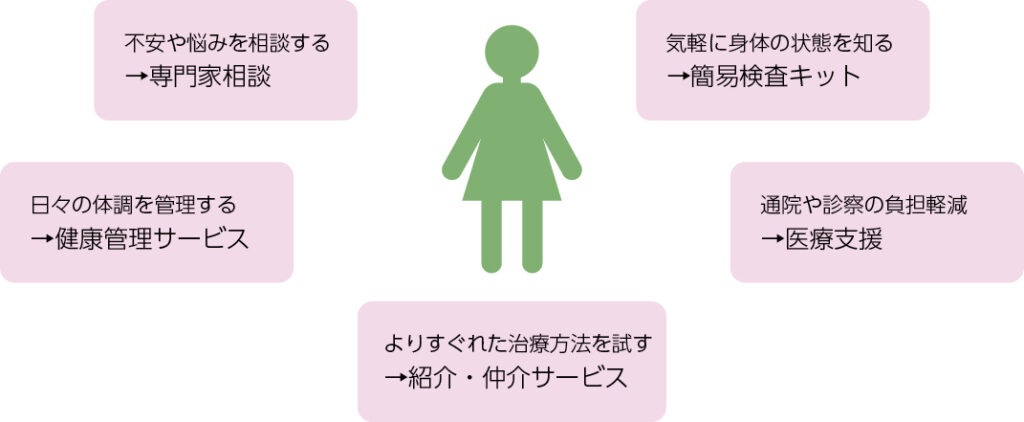

フェムテックには、①月経関連、②不妊・妊娠可能性・妊活関連、③妊娠・出産・産後ケア関連、④更年期関連、⑤ウィメンズヘルスケア、⑥セクシャルウェルネスという6つの主要な分野があり、それぞれに関連する課題へのアプローチに着目した分類も存在します(図1)。

図1 フェムテックのサービス・プロダクトのアプローチ例

国内のフェムテック関連企業やサービスの実態については、経済産業省が行った2020年度の調査資料が参考になります2。経済産業省は2021年度から2023年度に「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」の公募を行い、各年度で18〜20の事業者が採択されてきました3,4。筆者が代表を務める事業も2021度・2022年度に応募し採択され、働く女性に対する新しい施策やツールの有効性を検証しました。

この事業は、フェムテックの活用を通じて女性の就業継続を支援し、人材の多様性を高め、中長期的な企業価値の向上をめざすといった目的をもっており、国の適切な形でフェムテック分野を支援・推進していきたいと考えている姿勢がうかがえます。

フェムテック関連製品・サービス例

次に、フェムテック関連製品・サービスの具体例を、海外と日本国内から1つずつ紹介します。

患者さんと接する機会が多い医療職であるナースの皆さんこそが、こうした製品やサービスの存在を知り、安全性や有効性、注意点などをアドバイスできる存在になることで、患者さんの大きな助けにもなります。

①海外の事例

『Natural Cycles』は、アメリカ食品医薬品局(FDA:Food and Drug Administration)から避妊アプリとして認可を受けたスウェーデン発の月経管理アプリです5。このアプリは朝に基礎体温を記録することで、個人の月経周期や排卵周期をデジタルデータで管理し、月経周期を精密に予測するアプリです。避妊可能な時期を見きわめる同システム独自の機能をもっています。

従来の産婦人科医らの見解では、特定の時期を「安全日」とする避妊の方法は正確性に欠けるとされていましたが、このアプリは正しく使用することで98%という高い精度の避妊を実現できるとする臨床試験データを提供し、FDAの審査をクリアしました6。ホルモン製剤の使用に伴う副作用がないため、薬剤より手軽な避妊法として今後、多様な国や地域で普及していく可能性があります。まさにテクノロジーを活用した女性の健康課題解決の一例といえます。ただし、日本で『Natural Cycles』は厚生労働省の認可を受けていません。

②日本国内の事例

『産婦人科オンライン』(図2)は、筆者が代表を務める遠隔健康医療相談サービスです7。会員登録を行えば、無料で24時間365日いつでも産婦人科医・助産師にオンラインで相談ができるもので、毎月数千件の医療相談に対応しています。診療ではなく相談であるため、診察や検査、処方は行えないものの、診療の枠に縛られず、多岐にわたる相談(疾患に関する質問、受診の目安、薬の一般的な使用方法、がん検診、産前産後の不安など)を受けつけています。また、ランダム化比較試験*1により、妊娠中から産後にかけて本サービスを利用することで、産後うつ病のハイリスク者が有意に減少したという結果が報告されています8。予防医療の普及に伴い、自宅と医療機関の橋渡しを担う窓口としての重要性は、今後一層増していくと考えられます。

* 1【ランダム化比較試験】検証要因以外の要因をバランスよく分けるため、研究対象者を 2 つ以上のグループにランダムに分け、効果を検証すること。

図2 遠隔健康医療相談「産婦人科オンライン」のトップページ

フェムテックについて、 ナースが知っておくべきこと

●フェムテック製品やサービスを提供しているメーカー・企業が公開している、有効性を示すデータを確認する

●患者さんがフェムテック製品・サービスを利用している場合、適切な受診目安などを伝え、診療との橋渡しを行う

ナースがもつべきフェムテックに対する視点

フェムテックの普及に伴い、これからの医療従事者には新たな役割が求められています。ナースがもつべきフェムテックに対する視点として、表1の3点が挙げられるでしょう。

表1 ナースがもつべきフェムテックについての3つの視点

1.利用の目的

健康課題の解決や便利さの向上など、患者さんが何を目的に利用しているか、または利用を検討しているのか

2.エビデンス

そのフェムテック製品やサービスは、安全性と有効性が担保されているのか

3.診療への橋渡し

フェムテック製品・サービスを継続して利用する場合、いつ・どのようなタイミングで受診するのが適切なのか

①フェムテックの分類・区別(利用の目的)

まず、製品やサービスを利用する目的に応じて、医療に直結する可能性のあるもの(狭義のフェムテック)と、便利さや心地よさの向上を目的としたもの(フェムケアなど)とに大別できます。利用するものが医療に直結するものかを把握しましょう。

②製品・サービスを利用する際の注意点(エビデンス)

いずれの製品やサービスにも共通するのは、安全性が担保されているかの確認が最優先されるべきであり、医療に直結することが目的の場合にはその有効性を示すデータ(エビデンス)が必要ということになります。医療従事者としては、患者さんが利用する製品・サービスを提供しているメーカーや企業が、有効性をどのように検証し、どのようなデータを公開しているかを確認することが重要です。

フェムテック製品やサービスのなかにはかなり高額なものがありますが、医学的視点から考えるとその効果がほとんど期待できない場合もあるため注意が必要です。患者さんの利用しているものの有効性を調べる習慣をつけましょう。

③医療機関との併用(診療との橋渡し)

また、本来は早急に医療機関を受診すべき状況であるにもかかわらず、製品やサービスに頼ることで受診が遅れると、健康状態が悪化する懸念があります。外来でも病棟でも、患者さんに近い距離で接する機会の多いナースの皆さんは、患者さんが普段から使用しているフェムテック製品・サービスについて話をされる機会も多くなるかもしれません。その際に、適切な受診の目安などを伝えて診療とのじょうずな橋渡しができると、患者さんの健康向上に寄与することにつながるでしょう。実際に多くの女性が抱える悩みとして、避妊、月経困難症、更年期障害、子宮頸がん予防などがありますが、これらは既存の医療を適切に受けることで最も効果的な対策を講じることができるものと考えます。

今回はフェムテックを取り上げ、その概要や具体例、ナースとして留意すべき点などを紹介しました。多種多様なアプリや製品が普及していくなかで、安全性や有効性が不明なものも増えてきている印象です。現在はまだ黎明期にありますが、今後フェムテックが一層普及していくことは間違いなく、医療従事者としてこの分野に関する適切な知識とかかわり方が求められる時代になります。本記事が、読者の皆さんの一助となれば幸いです。

- 1.EMERGEN RESEARCH:Femtech Market By Type (Devices, Software, Services), By End-Use (Direct-to-Consumer, Hospitals, Fertility Clinics, Surgical Centers, Diagnostic Centers), By Application(Reproductive Health, Pregnancy&Nursing Care, Pelvic&Uterine Healthcare), By Region, Forecasts to 2027.EMERGEN RESEARCH 2021:ER_0037.

https://www.emergenresearch.com/industry-report/femtech-market(2025.4.9アクセス)

2.日立コンサルティング:令和2年度産業経済研究委託事業 働き方、暮らし方の変化のあり方が将来の日本経済に与える効果と課題に関する調査 報告書.

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000329.pdf(2025.4.9アクセス)

3.経済産業省ホームページ:フェムテック等サポートサービス実証事業の紹介.

https://www.femtech-projects.jp/(2025.4.9アクセス)

4.経済産業省ホームページ:令和5年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」に係る補助事業者(執行団体)の公募について.

https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2023/k230201010.html(2025.4.9アクセス)

5.Natural Cyclesホームページ:NC°Birth Control.

https://www.naturalcycles.com/is-natural-cycles-right-for-me(2025.4.9アクセス)

6.U.S.FOOD&DRUG ADMINISTRATION:FDA allows marketing of first direct-to-consumer app for contraceptive use to prevent pregnancy.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-allows-marketing-first-direct-consumer-app-contraceptive-use-prevent-pregnancy(2025.4.9アクセス)

7.産婦人科オンラインホームページ:トップページ.

https://obstetrics.jp/(2025.4.9アクセス)

8.Arakawa Y,Haseda M,Inoue K,et al.:Effectiveness of mHealth consultation services for preventing postpartum depressive symptoms: a randomized clinical trial.BMC Med 2023;21(1):221.

※この記事は『エキスパートナース』2024年4月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。