近年、医療的ケア児にかかわる法律や制度が大きく変化しています。医療的ケア児支援法、特定行為研修、多職種連携など、医療的ケア児の支援において看護師が知っておきたいことを解説します。

「医療的ケア児」を支援するための前提知識

●2016年にはじめて、「医療的ケア児」が障害児であることが法律に明記された

●医療的ケア児スコア項目には、特定行為研修を修了した看護師しか行えない項目がある。しかし、該当者が足りていない現状がある

2021年に「医療的ケア児支援法」が成立

2010年ごろより、気管切開・人工呼吸管理を要するため退院できない重症児がベッドを占有したため、新規患児の受け入れができない状況が全国のNICUで問題となりました1。このとき、退院支援の改革は進みましたが地域支援は限られ、患児家族は医療的支援が足りないまま在宅でのケアを行うなど、大変な生活をしいられました。

在宅支援のあり方が見直されるなか、2016年、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)および児童福祉法の一部改正ではじめて「医療的ケア児」が障害児であることが法律に記され、この用語が普及しました。

さらに、2021年に「医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的」とした医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(以下、医療的ケア児支援法)が施行され、それに伴い社会制度が整備されつつあります2。

「医療的ケア」とは、生活を営むうえで長期にわたり必要な医療的行為です。具体的には、医療的ケアの判定スコアの項目(表1)などに挙げられています3。

表1 障害福祉サービス等利用における医療的ケアの判定スコア項目

1.人工呼吸器の管理

2.気管切開の管理

3.鼻咽頭エアウェイの管理

4.酸素療法

5.吸引(口鼻腔・気管内吸引)

6.ネブライザーの管理

7.経管栄養

8.中心静脈カテーテルの管理

9.皮下注射

10.血糖測定

11.継続的な透析

12.導尿

13.排便管理

14.けいれん時の座剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動などの処置

(文献3を参考に作成)

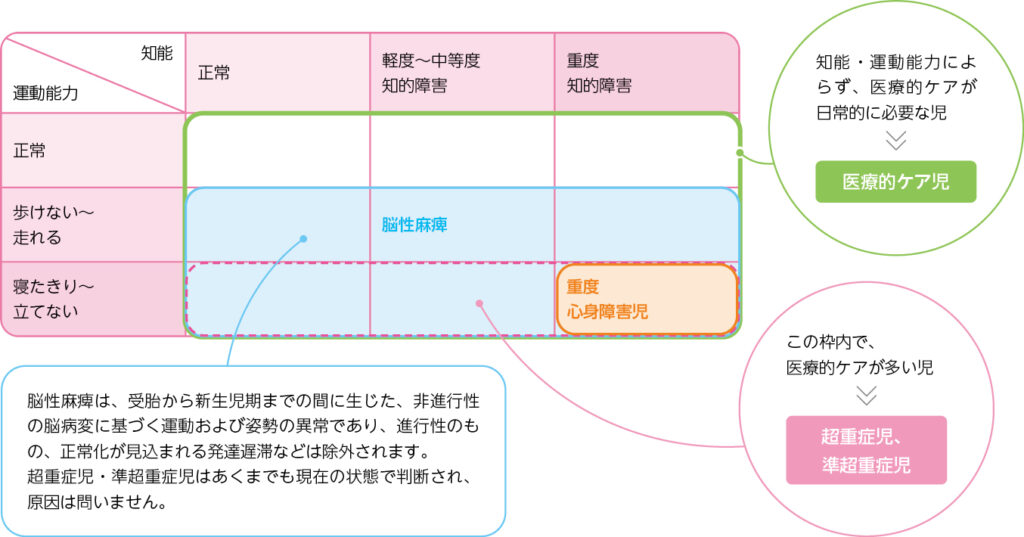

「医療的ケア児」の定義については、医療的ケア児支援法にて、「日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童」とされています2。関連する用語として、(準)超重症児、重度心身障害児、脳性麻痺などがあります。用語を整理したものを図1に示します4。

図1 医療的ケア児に関連する用語の整理

一部の医療的ケアは特定行為研修の修了が必要

看護師は、表1で示した医療的ケアをほぼすべて行えますが、気管カニューレの定期交換や透析管理は特定行為研修を修了した看護師(以下、特定看護師)でなければ行えません。

「特定行為に係る看護師の研修制度」は2015年にはじまりましたが、特定看護師は2024年9月時点で11,441人と、2025年度の目標である10万人にはほど遠いです5,6。在宅医療でこそ特定看護師を増やしたいというねらいがありますが、体制などに課題があるようです7。

患児・患児家族を支援するときに、看護師に意識してほしいこと

●患児家族に合った支援内容を考え、院内支援チーム内で共有し統一する

●病院と自宅の違いを認識し、患児家族が長期的に継続可能なケア内容に調整する

患児家族の思いをふまえて支援方法を検討

患児の病状が安定すると在宅中心の「医療的ケアの習得」に向けた指導がはじまりますが、まずは患児家族の思いや不安をしっかりと受け止めること、患児家族に合った支援方法を模索することが大切です。

職種によって患児家族に伝える指導の内容が異ならないよう、身近で支える担当看護師が中心となり、チームで支援内容や方向性を統一して取り組みましょう。担当医、病棟看護師のみならず、ソーシャルワーカー、看護相談のスタッフ、リハビリテーションや保育のスタッフなど多職種と連携がとれるとよいでしょう。

患児家族が病気や医療的ケアの必要性を受け入れることは簡単ではありません。病気を抱える子どもそのものが、家族には受け入れがたいことすらあります。しかし、「受け入れが難しいから」とただ待っていても解決には至りません。家族の表情が暗いことや、家族の面会が少ないことなどに気づいたら、ケアの習得のための指導はひとまず横に置き、親子の距離が少しずつでも縮まるよう、計画的に支援を行いましょう。具体的には、患児の好きなことを家族に共有し、マッサージや抱っこ、入浴、着替えの介助、遊びやリハビリへの参加を促します。

また、受け入れが良好に見えても、表出していないさまざまな思いを抱えていることに留意し、患児家族に、「常に前向きである必要性はなく、病院のスタッフに対して不安や拒否感などを隠す必要がない」といったことを伝えることも大切です。

患児家族が継続可能なケア内容に調整する

医療的ケアの習得に向けた指導は家族だけでなく、患児自身にも、理解力に合わせて医療的ケアの必要性を伝え、できることは自分でやってもらいます。ケアができる大人は多いほど安心なので、同居、近居する家族には積極的に指導しましょう。看護師は、患児家族の得手・不得手のみならず、生活、価値観を知り、ケア内容をアレンジしましょう。

交代で医療者が勤務する病院と自宅での生活とでは、環境やケア者の数がまったく異なるため、病院における100点のケアをめざしてはいけません。患児の体調を維持できる範囲でシンプルなケアが望ましいです。長時間面会、院内外泊、短期退院と、スモールステップで成功体験を積みつつ、患児家族が長期的に続けられるように医療的ケアの内容を調整することが大切です。

在宅生活では訪問看護師が患児家族を身近で支援

在宅生活においては、訪問看護師が患児家族を身近で支えます。安全面に留意しつつ柔軟に医療的ケアを調整し、必要に応じて医師に提案することが望ましいです。患児家族が自宅でやっと本音を話せることもあります。生活が大変でマイナス思考になっていることもあるでしょう。患児家族がSOSを発しやすく、それに気づきやすい関係づくりをしてもらえたらと思います。

在宅医療支援に移行した後の患児・患児家族支援

●在宅医療ケア児支援チームを組み、充実した支援につなげる

●毎日医療的ケアを行っている患児家族をリスペクトし、信頼できる関係づくりを心がける

多職種で在宅医療ケア児支援チームを組む

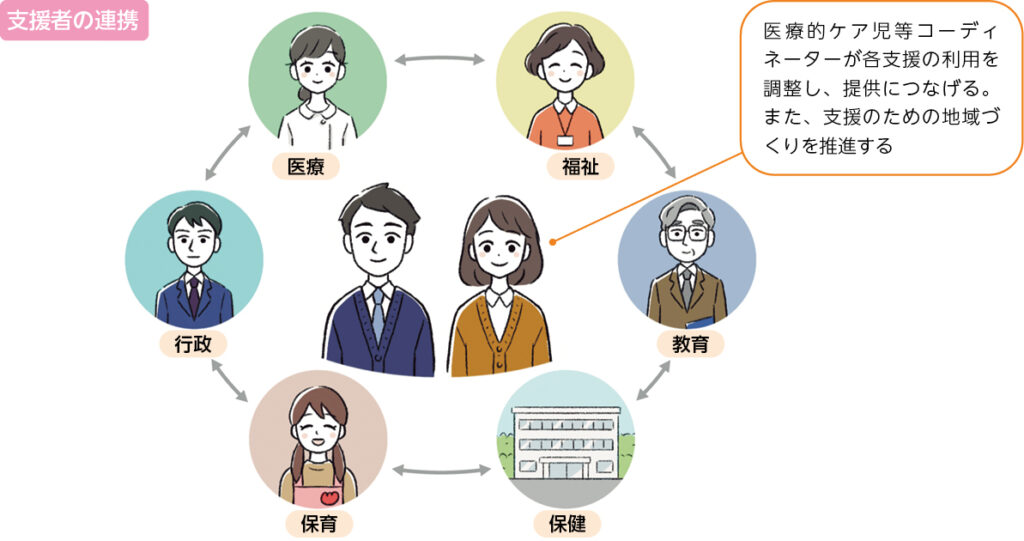

支援にあたっては、医療、福祉、教育、保健、保育、行政などの支援者が、患児家族を中心とした在宅医療ケア児支援チームを組みます。医療職の支援者は、「病状やケア、支援するうえでの患児家族の問題点」に視点が向き、視野が狭くなりがちですが、患児家族を多面的にとらえてこそ、充実した支援につながります。

地域では相談支援専門員や医療的ケア児等コーディネーターが重要な役割を担っています。地域が行っている支援のしくみの例は図2のとおりです8。都道府県によって支援内容が異なるので、お住まいの地域の活動をぜひ一度調べてみてください。

図2 地域の医療的ケア児支援のしくみの例(東京都)

最後に、支援者が支援を行うなかで「この患児家族は嫌だな、支援が難しいな」と感じることがあります。そうした方々こそ「困っている」状態であり、より手厚い支援が必要な場合が多いですが、支援者が陰性感情をもちつづけると、信頼関係を築きにくくなります。そうした場合は、医療的ケアを行いながら生活する患児家族をリスペクトすることが関係改善に役に立ちます。そして、患児家族のストロングポイントや、患児家族の発達特性に注目すると、問題解決の糸口が見つかりやすくなります。

いずれにせよ、支援者が困難さや違和感を覚えるときは、1人で抱え込まずにチームで共有して多職種で対応することが大切です。

太田先生もご執筆!オススメの1冊

「医療的ケア児と家族が自分らしく楽しく暮らせるように」と、「支援者に役に立つように」と願って、本書は2022年に刊行されました。退院支援のプロセス、支援の全体像、退院後の生活や福祉について豊富なイラストを用いて解説しており、「医療的ケア児の生活」をイメージしやすい内容となっています。職種を問わず読んでいただけるとうれしいです。

- 1.楠田聡,小枝久子,山口文佳:NICU長期入院児の動向調査.

https://www.happy-at-home.org/pdf/report_2009_02.pdf(2025.2.18アクセス)

2.厚生労働省:令和三年法律第八十一号 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律.

https://www.mhlw.go.jp/content/000801675.pdf(2025.2.18アクセス)

3.厚生労働省:令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等 デイサービス)の取扱い等について 別紙1 障害福祉サービス等利用における医療的ケアの判定スコア(医師用).

https://www.mhlw.go.jp/content/000763142.pdf(2025.2.18アクセス)

4.太田さやか:医療的ケア児という用語の意味.冨田直編著:みんなでできる 医療的ケア児サポートBOOK.照林社,東京,2022:11.

5.厚生労働省:特定行為研修を修了した看護師数.

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001081039.pdf(2025.2.18アクセス)

6.厚生労働省医政局看護課 看護サービス推進室:特定行為に係る看護師の研修制度について.

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000189894.pdf(2025.2.18アクセス)

7.佐藤千津代,鈴木浩子,富田真佐子,他:在宅における特定行為およびその導入に対する訪問看護師の認識−訪問看護師へのインタビュー調査−.日本地域看護学会誌 2020 ;23(3):23-31.

8.東京都福祉局ホームページ:支援のご案内.

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/Medical-Care_Children_Support/shiensha/(2025.2.18アクセス)

※この記事は『エキスパートナース』2024年3月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。