糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドル2024年版について紹介。在宅医療の現状を踏まえた改訂のポイントや、糖尿病患者の注射療法で注意したい看護ケアのポイントなどをわかりやすく解説します。

広範な現場での針刺し・切創リスクへの対応が必要になった

●国内での針刺し・切創の発生件数自体は減少しているものの、 薬剤充填針による事故は増加しており、 さらに現行のルールではカバーしきれないリスクも存在している

●上記への対応をふまえ、 自己注射に関連するあらゆる現場・人を想定して「糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドル」が改訂された

薬剤充填針による針刺し・切創の件数は増加傾向に

職業感染制御研究会がまとめた報告書では、日本における針刺し・切創の全体的な発生件数は器具の進化・発展によって年々減少していますが、薬剤充填針による針刺し・切創の件数は増加傾向にあります1。

また、厚生労働省から発表されている「医療機関における院内感染対策について」では注射針を使用する際、針刺しによる医療従事者などへの感染防止のため、使用済みの注射針に再びキャップをすること(いわゆる「リキャップ」)を原則として禁止し、注射針の専用廃棄ボックスを適切に配置するなどの適正な感染対策を講じるように注意喚起されています2。

しかし、ペン型注入器用の注射針については、使用済みの針を取り出す際に針ケースによるリキャップが行われており、そこには依然として針刺しのリスクが存在しています。

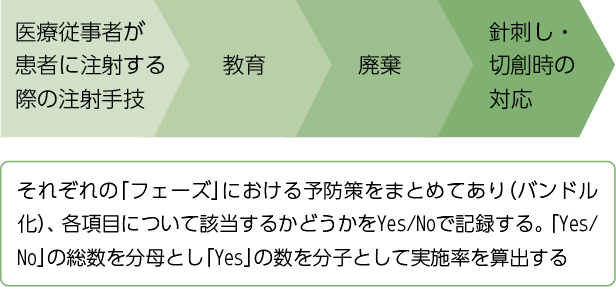

こうした実態を背景に、2018年に『糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドル』が作成され、臨床現場におけるプラクティカルな予防策を4つのフェーズごとにバンドル化しました(図1)。

図1 糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドルにおける4つのフェーズ

『糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドル』は自己注射にかかわるすべての現場とスタッフが対象

本バンドルの「病院・診療所版」は、「ストラクチャーバンドル」と「プロセスバンドル」の2つのパートで構成されています。「ストラクチャーバンドル」は病院など施設全体の状況を、「プロセスバンドル」は個別の事例において、対応するその人の状況を評価するものです。この2つを4つのフェーズでそれぞれ評価・スコア化し、実施率を算定することで、各施設で改善すべき項目が明確になり、個人ではどのような点・行動を修正していくべきなのかが明らかになります。

作成当初は病院や医療現場のみで使用する設定でしたが、インスリンやその他糖尿病治療のための自己注射は、病院や医療現場だけではなく、患者さんの自宅、また外出先などでも多く行われています。つまり、針刺しリスクは医療現場だけでなく、患者さんの生活行動範囲すべてに存在します。さらに、針刺し事故にかかわる職種として、看護補助者や廃棄業者など、医療資格がない人も含めた広範囲・多職種に及ぶことも考慮し、2021年には「在宅版 ストラクチャーバンドル」*1を新設し、在宅医療での針刺し・切創の状況へと取り組みを広げました。

*1 2023年から「高齢者・介護福祉施設、在宅版ストラクチャーバンドル」に名称変更。

●2024年版のバンドルは、在宅医療の現状をよりふまえて改訂

●各項目について医療従事者・非医療従事者ごとにバンドルを作成し、 非医療従事者向けのバンドルが未整備の場合もわかりやすいフローチャートを作成

医療関連施設以外の事故も踏まえて在宅医療の現状に近づいた内容に改訂

2024年の改訂では、在宅版の針刺し後対応についての項目を重点的に見直しています。エピネット*2による報告では、洗濯、清掃、廃棄等の医療関連サービスでの針刺しが65の施設で27件挙がっているほか、針刺し全体でもインスリンなどの自己注射針での針刺し事故が約27%を占め、廃棄物からの事故発生事例も約8%となっています1。このことから、清掃業者等の医療関連業者でも針刺し事故が発生していることになります。

しかし、病院などの医療関連施設であればこうした報告書が上がってきますが、関連業者の場合は事故の報告書はもとより、事故後の受診に関しての報告書もなく、経過も不明です。

針刺し事故を予防するために、「(医療関係者でなくても)注射に関する教育を受けているのか」「針刺し事故の際にはどのように動けばよいかマニュアルがあるのか」などの観点に基づいており、また「在宅医療での現状を理解しているか」「予防の実施率、事故後の行動実施率はどの程度か」といった内容をふまえた、在宅医療の現状により近づいた改訂となっています。

* 2【エピネット】EPINet™。職業感染制御研究会から発行されている、血液・体液曝露の報告書式

非医療従事者に向けた情報も、伝わりやすい言葉や資料を用いて再整理

従来版では医療用語が多く使われ、医療に携わっていない人にはわかりにくいという指摘があり、欄外の説明追記を加えました。

こちらから、「糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドル2024 病院・診療所版/高齢者・介護福祉施設、在宅版」の最新版を閲覧できます。実際のバンドルの内容を見ながら改訂ポイントを把握し、現場での運用をイメージしてみてください。

以下に、主な改訂のポイントを紹介します。ストラクチャーバンドルなので、評価項目の実施主体は施設となります。

*

かっこ内の数字は、2024年版バンドルの「高齢者・介護福祉施設、在宅版ストラクチャーバンドル」での関連箇所の数字です。

①「注射手技」「教育」の項目

医療従事者に対し、施設として行った注射に関する教育を一度きりではなく再度確認できる機会があるか(Ⅱ-①-6)、医療従事者ではないが注射の介助にあたる人に対しても同じように再確認の機会があるか(Ⅱ-②-3)、そして注射針の廃棄にかかわる人に対し、施設側が従業員に向けた針の廃棄のマニュアル、また医療廃棄物を扱う際のマニュアルの所在を把握しているか、その存在を周知できているか(Ⅱ-③-2、3)といった点について、内容を一部改訂しています。

②「廃棄」の項目

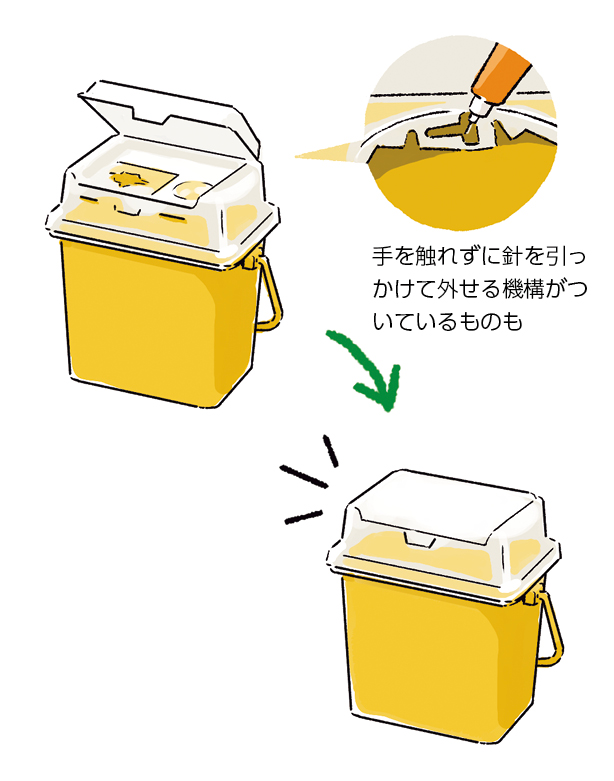

廃棄の際に行われる事象について、そして廃棄に使われる容器について詳細に説明を加えています。

廃棄については、医療従事者全般と、医療従事者ではないが注射介助にかかわる人を対象として、支援者が注射後に針を外して廃棄する場合、針専用リムーバーだけでなく、鋭利機材専用の廃棄ボックスを活用することを示しています(Ⅲ-①-3、Ⅲ-②-4)。また、専用ボックスを使用していてもごみがあふれてしまい、せっかくの予防機能が果たせなくなってしまうことがないように廃棄の目安(8割程度)も書かれています(Ⅲ-①-4)。

廃棄物処理にかかわる人を対象とした欄では、患者さんが自分で針廃棄ができる場合、しっかりとふたができる硬い廃棄ボックスであることを確認することや、きちんと廃棄完了したことを最後まで見守ることを明確にしました(Ⅲ-③-2、Ⅲ-③-4)。

③「針刺し・切創時の対応」の項目

現在、この項目は医療従事者全般を対象とした欄のみ作成しています。そこで、医療従事者ではないものの注射介助にかかわる人、廃棄物処理にかかわる人に向けては、今年度からフローチャートを作成しました。医療従事者ではない方もひと目で判断ができるよう、なるべく簡易にフローが組まれています。ぜひ活用してもらいたいと思っています。

糖尿病患者の注射療法で注意したい看護ケアのポイント

自己注射導入時の教育の際に、確実な針廃棄の重要性を伝えましょう。「廃棄方法を誤ると他人を傷つけてしまうことがある」と伝えることが重要です。そして、「廃棄の際に使用する容器はしっかり蓋が閉まるものであること」「針が飛び出ていないこと」「外出先では針廃棄はせず、持ち帰ること」など、注意点を具体的に伝え、資材などを用いて視覚でわかりやすく患者さんへ伝えましょう。患者さんだけではなく、支援者や家族にも伝える必要があります。日本糖尿病協会が作成している『廃棄物適正処理 Q&A』などのように、図式で紹介されているサイトを紹介したり、印刷して説明時に使用するのも1つの方法です3。

また、インスリン療法だけではなく、GLP-1製剤でも着脱仕様の針が使われています。インスリン製剤ではなくても、自己注射針であることは同じです。インスリン注射指導と同様に説明を行いましょう。

自己注射製剤には1回きり使用の針のものや使い捨て製剤、針が収納される製剤など種類がありますが、いずれも廃棄方法は同じです。「針着脱がないから」「見えないから」といって、家庭ゴミにはなりません。医療廃棄物として着脱針と同じように処理をしなければならないことを伝えましょう。

注射療法に関する今後の予想と課題

●糖尿病患者の増加、さらに少子高齢化などによる医療・介護のニーズの変化が予想される

●自己注射が難しくなったときなどのため、 家族など周囲の人も含めてかかわることが大切

医療と介護の複合的なニーズが顕在化する可能性がある

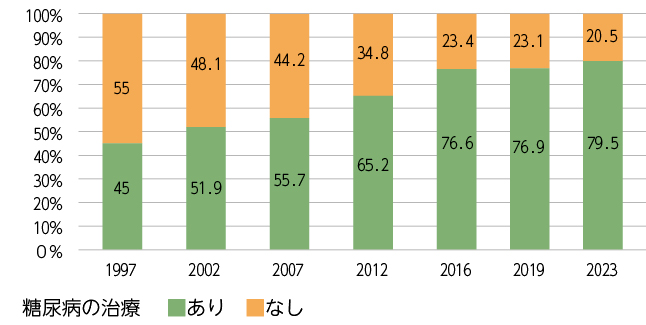

厚生労働省が発表した「令和5年国民健康・栄養調査」の推計によると、糖尿病が強く疑われる人(HbA1c値が6.5%以上の人)の割合は男性16.8%、女性8.9%で、現在治療を受けている人の割合は79.5%と増加しています(図2)4-10。食事療法や運動療法、内服加療を2~3か月受けて、血糖値改善が認められない場合には、自己注射療法の導入が検討されます。

一方で、少子高齢化・人口減少に伴う医療ニーズを予測すると外来患者のさらなる高齢化と在宅患者の増加が見込まれます。加えて、要介護認定率は75歳以上で急激に増加することから、今後は医療と介護に複合的なニーズを有する患者さんが増えると考えられます。

図2 「糖尿病が強く疑われる者」における治療有無の比率の推移

患者さんと周囲の人々のためにも、自己注射を含む糖尿病治療の教育・支援が必要

糖尿病看護・ケアに特化して考えると、療養行動=生活行動に介助、支援が必要な患者さんが増加すると考えられます。自己注射が1人では実施できない、もしくは、実施に見守りや介助が必要となる患者さんも同様です。しかし、「1人で実施できないから」「支援者が常時いないから」といって、血糖コントロール不良であるにもかかわらず治療変更をしない(クリニカルイナーシャ:臨床的惰性)ことも問題があります。

そこで、患者家族やサービス関連の支援者といった方々を探し、巻き込んで、糖尿病治療への教育・支援を行っていくことになると思われます。そしてこの際に、患者家族や支援者に対し、自己注射を支援するなかで適切な廃棄や針刺し事故への認識をもってもらうよう、しっかりとかかわっていくことが大切です。それは患者さんだけでなく、支援者やまわりの人の健康を守るうえでも大切だと考えます。

- 1.職業感染制御研究会:エピネット日本版サーベイランス2020.

http://jrgoicp.umin.ac.jp/jes/reports/針刺し・切創-2020年度.pdf(2025.4.30アクセス)

2.厚生労働省:医療機関における院内感染対策について.

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0640&dataType=1&page(2025.4.30アクセス)

3.日本糖尿病協会:廃棄物適正処理Q&A.

https://www.nittokyo.or.jp/modules/doctor/index.php?content_id=48(2025.4.30アクセス)

4.厚生労働省:糖尿病実態調査 平成9年(報告書)結果の概要.

https://www.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/data-kou4/data9/2_002.pdf(2025.4.30アクセス)

5.厚生労働省:糖尿病実態調査報告 平成14年度.

https://www.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/data-kou4/data14/to05.pdf(2025.4.30アクセス)

6.厚生労働省:平成19年国民健康・栄養調査報告 結果の概要.

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou09/dl/01-kekka.pdf(2025.4.30アクセス)

7.厚生労働省:平成24年国民健康・栄養調査報告【全体版】.

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou/dl/h24-houkoku.pdf(2025.4.30アクセス)

8.厚生労働省:平成28年国民健康・栄養調査報告【全体版】.

https://www.mhlw.go.jp/content/001066497.pdf(2025.4.30アクセス)

9.厚生労働省:令和元年国民健康・栄養調査報告【全体版】.

https://www.mhlw.go.jp/content/001066903.pdf(2025.4.30アクセス)

10.厚生労働省:令和5年国民健康・栄養調査報告【全体版】.

https://www.mhlw.go.jp/content/001435384.pdf(2025.4.30アクセス)

※この記事は『エキスパートナース』2025年1月号記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。