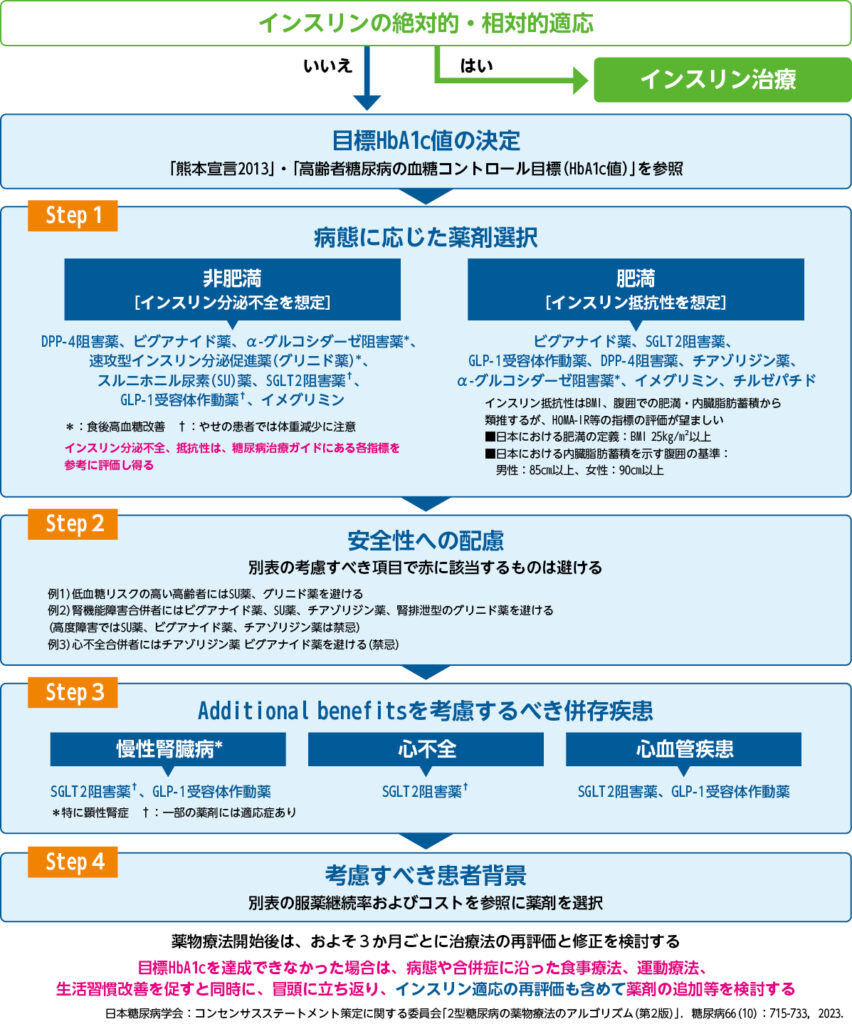

日本糖尿病学会が糖尿病薬の適正使用をめざして作成した、「2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム」について解説します。アルゴリズムに基づく薬剤選択を4つのステップで紹介します。

アルゴリズム作成の背景と関連する指標

●2型糖尿病の主要な病態をふまえ、より適正な薬剤選択が広く実施されることをめざして作成

●インスリン治療の適応でない2型糖尿病の患者が対象。インスリンの適応の有無の評価を行い、目標HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)値の設定は「熊本宣言2013」を参考に行う(高齢者は別途、よりゆるやかな目標設定をすることが推奨されている)

糖尿病の9割を占める2型糖尿病は、インスリン分泌不全とインスリン抵抗性がその病態として重要であり、わが国においてはその病態に応じた治療薬の選択が推奨されてきました。しかしながら、どのように薬剤を選択するのがよいか、判断に困ることもありました。

本稿では、日本糖尿病学会が糖尿病薬の適正使用をめざして作成した「2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム」(図1)1について解説したいと思います。

図1 2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム

編集部注:図中の「別表」については、表2を参照してください。

インスリンの適応の有無の評価、目標HbA1c値の設定が前提となる

今回のアルゴリズムは、インスリン治療の適応でない2型糖尿病をもつ方を対象としています。インスリン治療の適応には、インスリン分泌が高度に低下した状態の方、高血糖による昏睡状態の方、重症の肝障害や腎障害を合併した方、重症の感染症や外傷など高度なストレス状態にさらされた方などが含まれます。

インスリン治療の適応でなかった(上記に相当しなかった)場合、薬剤の絞り込みの前に目標とするHbA1c値を決めます。非高齢者では「熊本宣言2013」(図2)2を参照して決定しますが、糖尿病の血管合併症の抑制に有効とされるHbA1c7%未満が最初の目標とされる場合が多いです。なお、安全に血糖管理が達成できる人においては、より厳格な目標の設定も可能です(例:HbA1c6%未満など)。

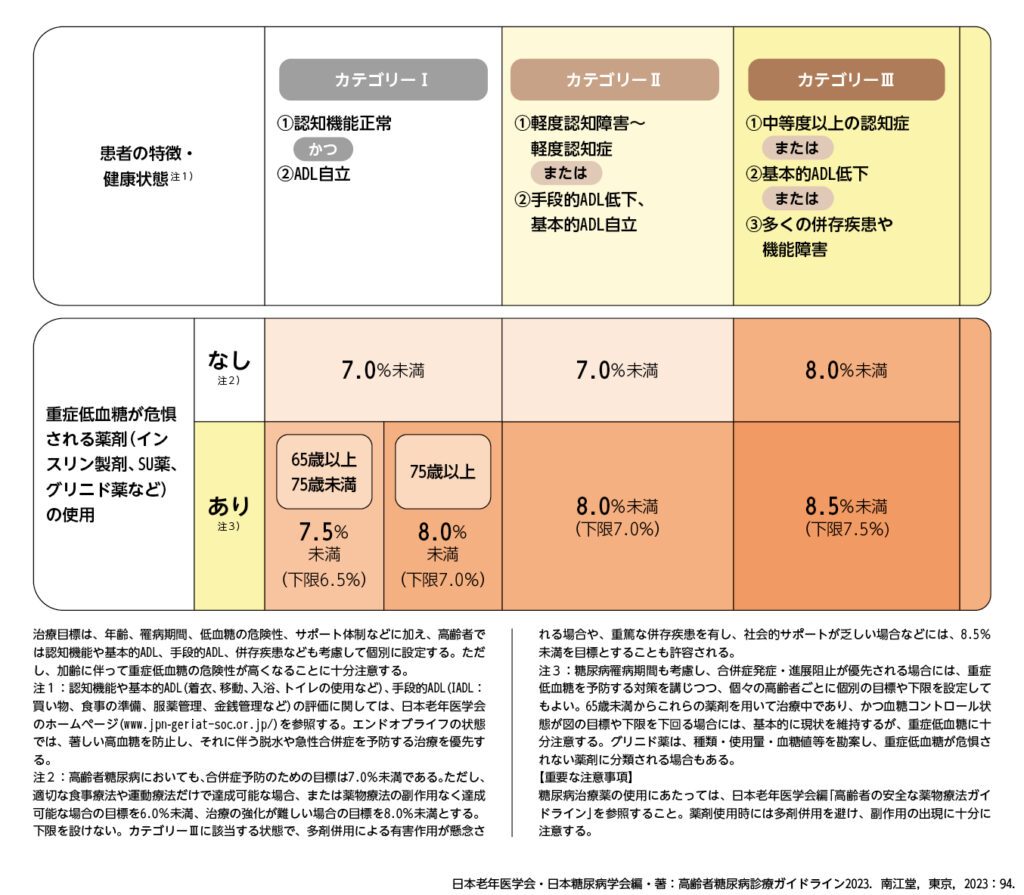

図2 熊本宣言 2013

なお、高齢者の方は、糖尿病の治療に伴う低血糖のリスクが高く、急激な血糖改善が体の負担となる場合もあることから、別途目標を定めることが近年推奨されており、よりゆるやかな目標を設定する場合もあります(図3)3。看護師の皆さんには患者さんの低血糖の有無、ADLや認知機能などを把握し、医師と共有することで、より適切なHbA1cの目標値の設定に努めてほしいと思います。ここから薬剤の絞り込みの「Step」を踏んでいくわけですが、次項から各Stepについて1つずつ説明していきます。

図3 高齢者糖尿病患者の血糖コントロール目標(HbA1c値)

薬剤の絞り込みの4つのStep

●アルゴリズムに基づく薬剤選択は、4つの「Step*」に沿って実施される

●Stepはそれぞれ、「病態に応じた薬剤選択」「安全性への配慮」「Additional benefitsを考慮すべき併存疾患」「考慮すべき患者背景」となり、看護師もその内容に沿い、患者のどのような情報を収集すべきか把握することが重要となる

*Stepは、図1のアルゴリズム内に明記されており、目標HbA1c値の設定以降の治療の流れを示すものとなっている

Step1 病態に応じた薬剤選択:肥満・高齢など、患者の状態を考える

本アルゴリズムでは、2型糖尿病の病態をある程度判断できる臨床指標として肥満の有無が採用されました。わが国における肥満の定義は「BMI*1が25kg/m2以上」とされており、肥満を合併する場合はインスリン抵抗性を想定します。

主な候補薬剤の一覧を表14に示します。インスリン抵抗性が病態の主体である患者さんにおける候補薬剤としては、インスリン分泌を促進しないビグアナイド薬、SGLT2阻害薬、チアゾリジン薬、さらにはインスリン分泌促進作用を有するものの、体重減少効果が期待できるGLP-1受容体作動薬も候補となります。

BMI25kg/m2未満の非肥満はインスリン分泌不全が病態の主体であることから、インスリン分泌の促進作用がある薬剤を中心に候補薬を絞ります。DPP-4阻害薬は安全性と有効性の観点から、非肥満の2型糖尿病ではよい適応と考えられます。スルホニル尿素(SU)薬も適応となりますが、低血糖のリスクが高く、特に高齢者等ではその適応は慎重に判断する必要があります。食後高血糖が顕著な場合は、グリニド薬やα-グルコシダーゼ阻害薬が候補となります。

* 1【BMI】body mass index:体格指数。体重と身長から肥満度を算出する。成人に適用される。

表1 2型糖尿病患者に対する主な候補薬剤

インスリン抵抗性を想定する場合(肥満を合併する場合)

●ビグアナイド薬

肝臓での糖産生を抑制する

●SGLT2*2阻害薬

腎臓でのブドウ糖再吸収阻害による尿中ブドウ糖排泄を促進する

●チアゾリジン薬

骨格筋・肝臓でのインスリン抵抗性を改善する

●GLP-1*3受容体作動薬

DPP-4による分解を受けずに、GLP-1作用増強により、血糖依存性のインスリン分泌の促進とグルカゴンの分泌を抑制する

インスリン分泌不全の場合(主に非肥満の場合)

●DPP-4*4阻害薬

GLP-1とGLPの分解抑制による血糖依存性のインスリン分泌促進とグルカゴン分解を抑制する

●スルホニル尿素(SU*5)薬

インスリン分泌を促進する。低血糖のリスクが高く、高齢者への投与は慎重に判断する

食後高血糖が顕著な場合

●グリニド薬

よりすみやかにインスリン分泌を促進し、食後高血糖を改善する。こちらも低血糖のリスクに注意する

●α-グルコシダーゼ阻害薬

腸管での炭水化物の吸収分解遅延による食後血糖の上昇を抑制する

* 2【SGLT2】sodium glucose co-transporter2:ナトリウム・グルコース共輸送体2

* 3【GLP-1】glucagon-like peptide-1:グルカゴン様ペプチド1

* 4【DPP-4】dipeptidyl peptidase4:ジペプチジルペプチダーゼ4

* 5【SU】sulfonylurea

(文献4を参考に作成)

Step2 安全性への配慮:副作用やその発現の有無などをチェックする

安全性への配慮として、アルゴリズム本体とは別に、各薬剤の血糖降下作用の強さ、低血糖のリスク、各種臓器障害(腎機能障害、肝障害〈特に肝硬変〉、心血管障害、および心不全)を有する人における注意すべき点(特に禁忌)を表としてまとめています(表2)1。外来・入院問わず患者さんの声を真っ先に聞くことが多い看護師の皆さんには、各薬剤の特徴的な副作用(表2「服薬継続率」の箇所に記載あり)を把握して、薬剤開始後に副作用の発現がないかをチェックしてもらえればと思います。

表2 安全な血糖管理達成のための糖尿病治療薬の血糖降下作用・低血糖リスク・禁忌・服薬継続率・コストのまとめ-本邦における初回処方の頻度順の並びで比較-

Step3 Additional benefitsを考慮すべき併存疾患:各疾患に抑制効果をもつ薬剤を把握する

Additional benefitsは、血糖管理とは独立した利点のことを意味します。SGLT2阻害薬やGLP-1受容体

作動薬には慢性腎臓病、心血管疾患、心不全に対してすぐれた抑制効果を示すものが含まれており、それぞれの抑制効果が示されているSGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬を候補薬剤としています。

Step4 考慮すべき患者背景:患者の背景を知り、処方内容・治療計画を検討する

本アルゴリズムでは、考慮すべき背景として服薬継続率と費用が取り上げられています(図1、表2)。患者さんの生活背景(勤務形態、認知機能低下など)によっては、複雑な処方(食直前1日3回服用するなど)が現実的には難しい場合があります。看護師の皆さんには、患者さんの生活環境、残薬の有無などの聞き取りを実施して、患者さんに合った処方内容を検討してほしいと思います。

また、糖尿病薬の薬価は幅広く、高価な薬剤は患者さんの負担ともなります。その際は、ジェネリック医薬品の使用、ビグアナイド薬等の薬価の安い薬剤への変更、複数の薬剤を併用している場合は配合薬への切り替えを検討することで、負担軽減が図れる可能性があります。看護師の皆さんには患者さんの希望を十分に聞き取り、患者さんの希望に寄り添った治療計画を立案してもらえればと思います。

治療の見直しと情報共有

●アルゴリズムに沿った治療は、約3 か月を目安に見直す。治療目標に未達でも、再度Step1から見直すことで同じアルゴリズムを活用できる

●看護師もアルゴリズムの内容を把握し、医師等と情報共有することで、よりよい薬剤使用につなぐことが求められる

治療の見直しは約3か月ごとに

このアルゴリズムにおける治療見直しは、治療開始後おおよそ3か月ごととされています。目標HbA1c値に達していない場合はStep1に立ち返って、薬剤の追加、増量、変更等を検討しましょう。

*

本稿では、2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムについて概説しました。本アルゴリズムは主に実地医家に向けて作成されたものですが、看護師の皆さんにも、その内容を理解いただき、医師と十分な情報共有を行うことで、ぜひ1人ひとりの患者さんに合った薬剤選択に活用してほしいと思います。

- 1.日本糖尿病学会:コンセンサスステートメント策定に関する委員会「2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム」.糖尿病 2022;65(8):419-434.

2.日本糖尿病学会編・著:糖尿病治療ガイド2022-2023.文光堂,東京,2022:34.

3.日本老年医学会,日本糖尿病学会編・著:高齢者糖尿病診療ガイドライン2017.南江堂,東京,2017:46.

4.看護スキルアッププロジェクト編:PART4 内分泌・代謝.糖尿病.エキスパートナース 2022年11月臨時増刊号;38(14):69-70.

※この記事は『エキスパートナース』2023年6月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。