入退院支援は入院前からサポートを行うことが大切です。病棟看護師に求められる入退院支援の具体例や、患者への説明のポイント、多職種との連携などについて解説します。

※この記事は『エキスパートナース』2025年11月臨時増刊号「入退院支援&社会資源の最新ポイント」の内容を抜粋したものです。

情報提供の際は、「退院後の生活」を見据えよう

「地域包括ケア」の推進により在院日数の短縮化が進む現在、病院に患者が入院している期間はほんのわずかです。医療依存度が高く、治癒半ばであっても、患者はそれぞれの生活の場で療養するようになりました。

2018年度の診療報酬改定で、「退院支援加算」が「入退院支援加算」と名称変更されました。名称が変更された経緯は、入院は患者にとって非日常のことであり、住み慣れた地域で継続して生活できるよう、患者の状態に応じた支援体制や地域との連携、外来部門と入院部門(病棟)との連携を推進することにあります。

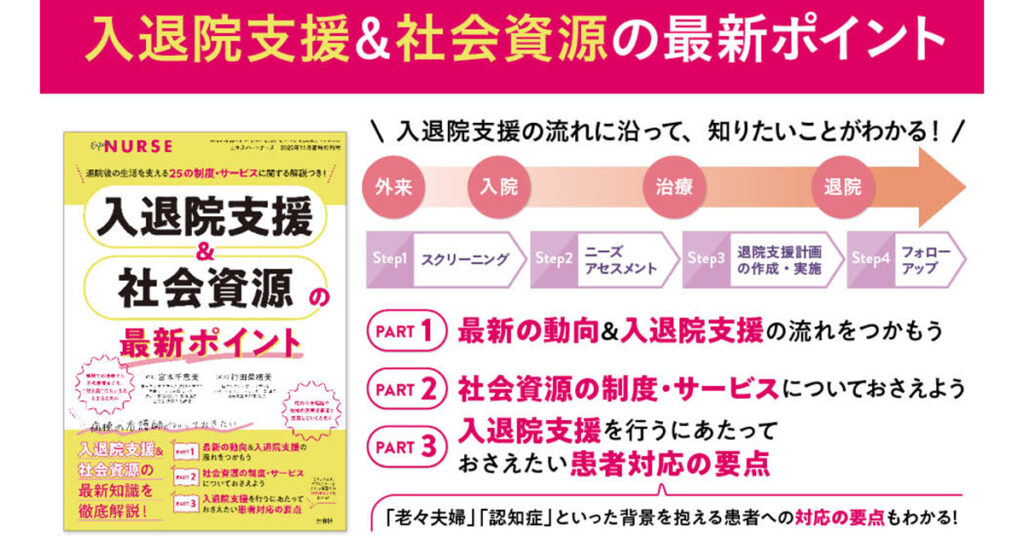

退院支援は年々充実度が高まっていますが、さらに“入院前からのサポート”を行うことが効率的な医療提供になり、患者にとっての満足度向上に深く関係していることがわかっています。このことから、入院前から患者サポート体制を整えることに対して「入院時支援加算」が新設されました。この“入退院支援”という名称は入院が決まったときから退院させることをイメージしがちですが、実際は「外来から患者の生活を整え、療養を安定させるための療養支援」に重点が置かれています。

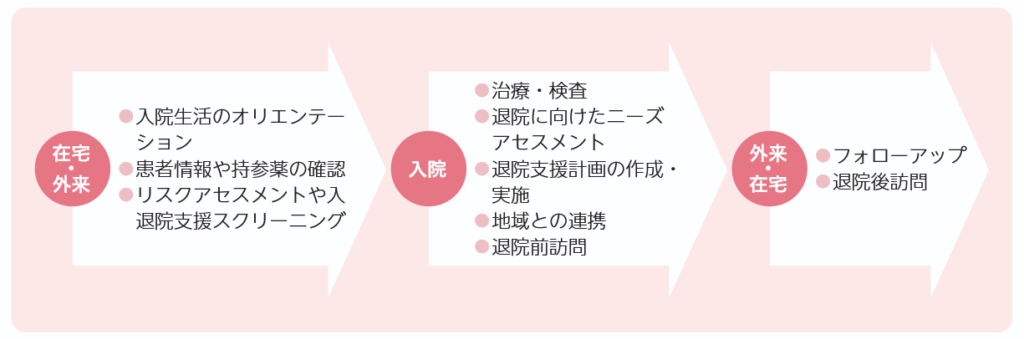

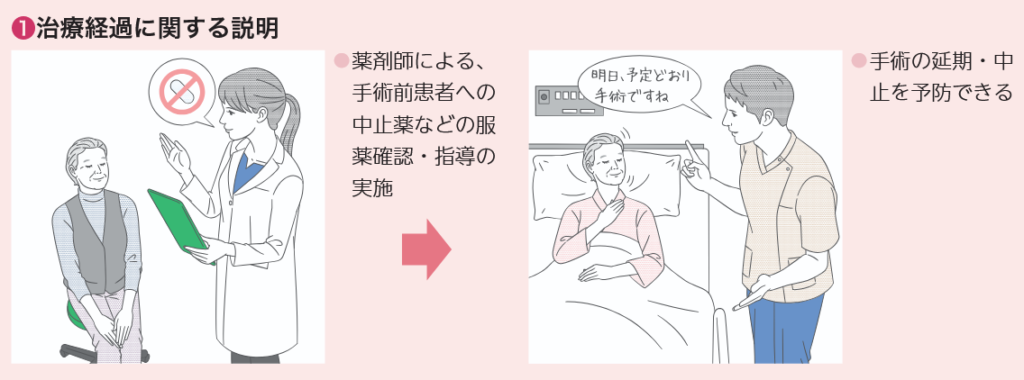

入退院支援では、予定入院の患者と外来で面談し、「入院中に行われる治療の説明」や「入院生活に関するオリエンテーション」「患者情報の収集」「服薬中の薬の確認」などをアセスメントし、多職種と連携してマネジメントします。そうすることで、患者は入院生活や治療経過がわかり、心の準備をしたうえで入院に臨めるのです(図1)。具体的には、図2のような説明や指導を行うことで、治療延期の予防や入院期間に関する意識をもたせることにつながります。

さて、病棟看護師は、患者・家族の病状を理解し「どこでどのように過ごしたい」という療養生活に対する思いを聴いたうえで、退院後の生活について、患者・家族に説明することが求められます。その際、図2のような場面で疑問にぶつかることも多いのではないでしょうか。

こんなとき、病棟看護師が社会資源の知識をもっていれば、“患者・家族の不安はこのサービスを利用すると解決できる”、あるいは“退院後の暮らしを支えるためにこんなサポートが必要”などと、具体的に説明することができます。また院内外の多職種に情報提供し、連携していくことで、患者・家族の不安が軽減し、病気や障害を抱えながらも安心して暮らしていくことにつながっていきます。

さらに、知識をもつだけでなく在宅生活をイメージすることができれば、入院中から以下のような視点をもって看護を実践できます。

●入院中に患者のADL*1を低下させないケアを意識できる

●患者の生活に合わせた、安全で簡便な医療処置方法を工夫できる

●退院後の生活をイメージさせる説明ができる

●患者・家族のもつ力(強み)を活かす方法を考えられる

病棟で患者と密にかかわる看護師は、入院早期からの情報収集やアセスメントを通じ、個別性の高い退院指導を行うことができる唯一の存在なのです。

*1【ADL】activities of daily living:日常生活動作

\続きは書籍で/

エキスパートナース2025年11月臨時増刊号

入退院支援&社会資源の最新ポイント

宮本千恵美 著、行田菜穂美 著

B5・132ページ

定価:1,980円(税込)

照林社

本書は、さまざまな社会資源(制度・サービス)から看護師向けに情報を抜粋して作成したものです。情報は2025年9月現在のものです。最新の情報、市区町村ごとの制度については担当窓口でご確認ください。

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。