OOVLは意思決定を「見える化」する支援ツールです。退院支援や多職種連携での活用法を事例とともに解説します。

〈目次〉

臨床看護実践のなかで、多職種間の意見整理のためのツールとしてOOVLが誕生

意思決定プロセスに沿って思考を整理する

事例1 ランチの店を決める際の意思決定

事例2 退院先を決める際の意思決定支援

患者さん・家族も含めて意思決定支援を行うことが重要

選んだ選択肢の弱みをカバーする看護をめざせる

OOVLが開発された背景・特徴

●OOVLは、意思決定に関係するさまざまな要素をまとめ、「見える化」するツール

●患者さんや家族への説明、医療者自身が何かを決めるときの意思決定にも活用できる

臨床看護実践のなかで、多職種間の意見整理のためのツールとしてOOVLが誕生

皆さんは、退院支援時など、どのように患者さんや家族の意思決定支援を行っていますか? 患者さんや家族の意思(希望)が食い違っていたり、多職種の意見がバラバラだったりと、どのようにすり合わせしたらよいか困った経験があると思います。

本稿でご紹介する意思決定支援ツール「OOVL」は、Corcoran(コーコラン)らが臨床看護実践のなかで意思決定者や周囲の人々のさまざまな状況の側面について考えた組み合わせのなかから開発されたツールです(表1)1。意思決定に関係する各要素を1つの表に組み合わせて「見える化」することにより、総合的に状況を把握し、検討できることが特徴です。また、OOVLはそのシンプルさゆえに活用しやすく、汎用性が高い意思決定支援ツールとなっています。

表1 意思決定のプロセスの6つの問い

①問題は何か?…問題の特定

②選択肢は何か?…選択肢の列挙(Options)

③判断の基準となるものは? どのような成果をあげたいのか?…判断基準(成果)の特定(Outcomes)

④基準・成果のなかで、どれを重要視するのか?…判断基準(成果)の重みづけ(Values)

⑤判断基準(成果)に基づき、選択肢を評価する…実現可能性(Likelihoods)

⑥どの選択肢を選ぶのか?…選択肢の決定

具体的な活用場面として、退院支援での多職種との意見のすり合わせや看護管理における人事、ベッドコントロールだけでなく、患者さんや家族への説明にも用いることができます。さらに、他の意思決定支援ツールでは対象が患者さんや看護者、援助者と限定されることもありますが、OOVLは対象を特に限定しないため、医療者自身が何かを決めるときの意思決定ツールとして活用できることも特筆すべき点です。

意思決定プロセスに沿って思考を整理する

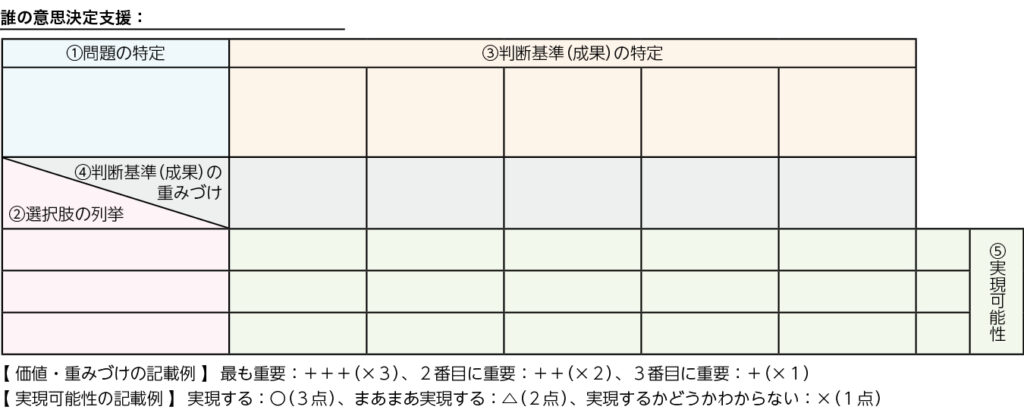

OOVLは、意思決定までのプロセスの6つの問いのうち、選択肢の列挙:Options、判断基準(成果)の特定:Outcomes、判断基準(成果)の重みづけ:Values、実現可能性:Likelihoodsの頭文字をとったものです(表2)。OOVL表を用いて、これらの問いに沿って問題を整理し、検討することを通して、思考の整理を図ります。

表2 OOVL日本版®︎

OOVLを使った意思決定支援の実例

●OOVLは「最も高い点数の選択肢を選ぶためのツール」ではない

●表に記入し、点数化した後、それぞれの選択肢の弱み・強みについて話し合うことが重要

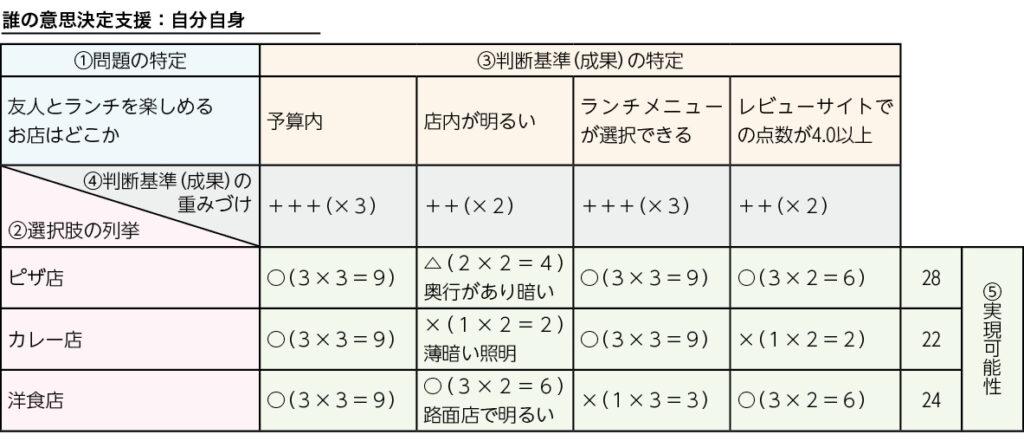

事例1 ランチの店を決める際の意思決定

OOVLがどのようなツールかを知るために、身近な具体例を用いてプロセスに沿ってOOVL表を作成してみましょう。

事例1 取り上げる場面

私は、久しぶりに学生時代の友人と三宮駅で待ち合わせをしてランチをする約束をしました。友人から、「デザート付きで2,000円以内」と希望がありました。ランチの後、異人館で観光する予定のため、その道順にあるお店で予算に合ったのは、ピザ店、カレー店、洋食店の3店でした。

OOVLでは、まず誰の意思決定を支援しようとするのか明確にします。この具体例の場合、自分自身の意思決定として、意思決定のプロセスに沿ってOOVL表に記入します(表3)。6つの問いの答えは、表のとおり設定しました。今回は、最も高い点数になったピザ店を予約しました。ここで注意する点として、OOVLは必ずしも最も高い点数の選択肢を選択するツールではありません。意思決定に関係する各要素を組み合わせて「見える化」し、それぞれの状況を総合的に把握し検討することが重要です。

表3 事例1の記入例

①問題は何か? (問題の特定)

友人とランチを楽しめるお店はどこか

②選択肢は何か? (選択肢の列挙)

ピザ店、カレー店、洋食店

③判断の基準となるものは? どのような成果をあげたいのか? (判断基準〈成果〉の特定)

予算内、店内が明るい、ランチメニューが選択できる、レビューサイトでの点数が4.0以上(5.0点満点)

④基準・成果のなかで、どれを重要視するのか? (判断基準〈成果〉の重みづけ)

予算内、ランチメニューが選択できる、を+++(×3)とし、その他を++(×2)とした

⑤判断基準(成果)に基づき、選択肢を評価する (実現可能性)

判断基準(成果)に基づき、②の選択肢がそれぞれどのぐらい実現可能なのかを評価して、④の重みづけと掛け算し点数化した

⑥どの選択肢を選ぶのか? (選択肢の決定)

最後に点数を参考にして選択肢を決定

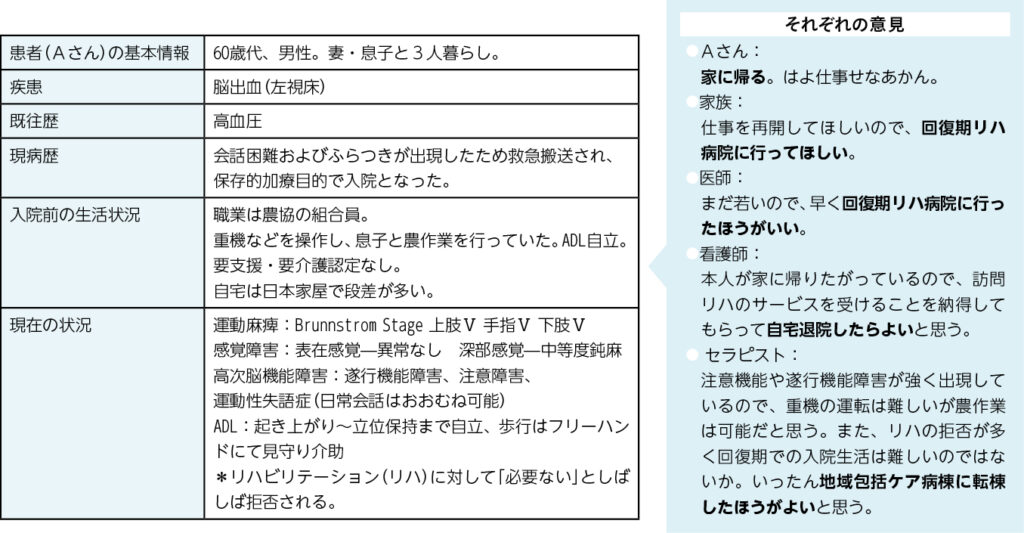

事例2 退院先を決める際の意思決定支援

次に、臨床での実践例を詳しく見ていきましょう。患者Aさんの退院先の意見が多職種で分かれOOVLを用いて支援した事例を紹介します(表4)。

表4 患者さんの情報

Aさんの退院先について本人と家族の意見が対立し、多職種でも意見が分かれたためOOVLを用いて整理しました。

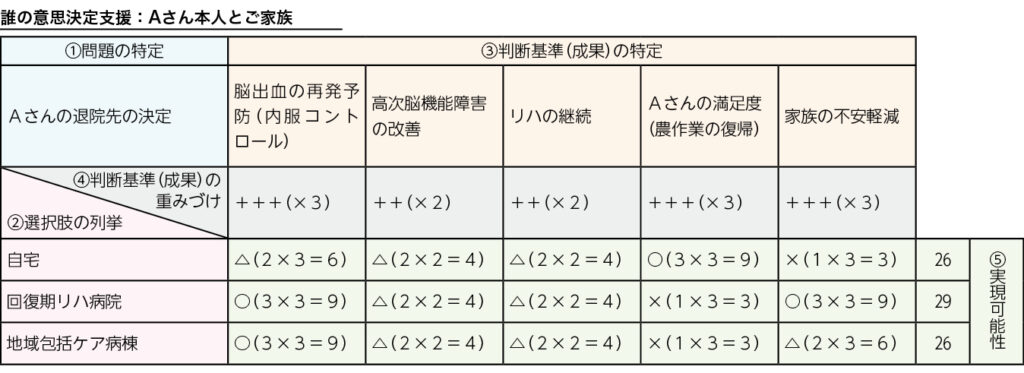

まず、「誰の意思決定支援か?」について、全員がAさん本人と家族の意思決定支援と認識していました。そのうえで、事例1と同様に意思決定のプロセスに沿ってOOVL表を作成していきました(表5)。

表5 事例2の記入例

①問題は何か? (問題の特定)

Aさんの退院先の決定

②選択肢は何か? (選択肢の列挙)

自宅、回復期リハ病院、地域包括ケア病棟

③判断の基準となるものは? どのような成果をあげたいのか? (判断基準〈成果〉の特定)

●医師:脳出血の再発予防(内服コントロール)

●セラピスト:高次脳機能障害の改善、リハの継続

●看護師:Aさんの満足度(農作業の復帰)、家族の不安軽減

④基準・成果のなかで、どれを重要視するのか?(判断基準〈成果〉の重みづけ)

多職種で話し合い、脳出血の再発予防(内服コントロール)、Aさんの満足度(農作業の復帰)、家族の不安軽減を「最も重要:+++(×3)」とし、その他を++(×2)とした

⑤判断基準(成果)に基づき、選択肢を評価する (実現可能性)

判断基準(成果)に基づき、②の選択肢がそれぞれどのぐらい実現可能なのかを評価して、④の重みづけと掛け算し点数化した

⑥どの選択肢を選ぶのか? (選択肢の決定)

選択肢の実現可能性の点数に大きな差はなかった。そのため、OOVLを提示しながら、Aさんと家族にメリット・デメリットを説明した

その結果、「すべてが◯のところってないんですね」「(自宅を指して)この△に注意すれば家でも大丈夫そうですね」と家族の気持ちが変化し、Aさんは自宅に退院されました。

Aさんは現在、OOVLを使った説明から自宅でのデメリットを理解し、内服の飲み忘れなどに注意しながら過ごされています。また、自宅退院後2か月過ぎぐらいから、重機の操作が行えるようになり、毎日農作業に取り組んでいます。

OOVLの活用と看護への応用

●OOVLを活用することで、患者さんと家族を含む多職種での意思決定支援がしやすくなる

●「選択肢に含まれた弱みを、強みに変える方法を考える」という、発展的な看護ケアに結びつ

けることができる

【参考】事例紹介:意思確認が困難なICU患者と家族への意思決定支援

患者さん・家族も含めて意思決定支援を行うことが重要

私たちは、患者さんと家族を含め、多職種で意思決定を支援することが求められています。OOVLを活用することによって、多職種と共通の問題認識を共有し、短時間で最適解が導き出されやすくなったと実感しています。

また、事例2でわかるように、「合計点数が高いから」という理由だけで選択肢を決定する患者さん・家族はほとんどいません。丁寧に説明しても患者さんや家族が理解しにくい病院の特性などを含めて、「なぜ△なのか」「×なのか」がOOVL表では直感的に理解でき、医療従事者に求められている説明責任を果たしやすいというメリットがあります。さらに、OOVL表は感染症流行による面会制限のなか、オンラインの画面上に多職種の意見を集約して1枚で映すことも可能です。

選んだ選択肢の弱みをカバーする看護をめざせる

さらに、「見える化」によって、選んだ選択肢の強み・弱みを認識しやすく、弱みを強みに変えるためにどうすればよいか、発展的な看護ケアに結びつけることもできます。

OOVLは汎用性が高く、さまざまな場面で活用されています。よりいっそう、看護実践の場で広がることを願っています。

- 1.Corcoran-Perry SA,Hepburn K, Narayan S:Family Caregivers of Persons with Dementia:Helping the Caregivers Make Decisions.大阪府立看護大学紀要 2000;6(1):81-92.

2.内橋恵,青山ヒフミ編:意思決定支援ツールOOVL活用入門.医学書院,東京,2025.

「意思決定」についてもっと知るなら

継続的な意思決定支援のポイント【看護師が知っておきたいACP】

【事例紹介】意思確認が困難なICU患者と家族への意思決定支援

こちらもチェック!

【新規会員登録(無料)キャペーン】「お役立ち疾患ノート」PDFを1冊まるごとプレゼント

医療・看護の知っておきたいTOPICの記事一覧

そのほかの連載はこちら

※この記事は『エキスパートナース』2023年9月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。