心筋梗塞の既往のある患者で注意したい心電図波形が、心室頻拍(VT)、心室細動(VF)、心室期外収縮(PVC)、房室ブロック(AV block)、洞不全症候群(SSS)です。各波形が起こりやすい理由と対応方法を解説します。

前回の記事:VT、VF、PVC、AV block、SSSの心電図波形の特徴

「危険な心電図」の連載まとめはこちら

心筋梗塞の既往(急性期)でVT、VF、PVC、AV block、SSSが起こりやすい理由は?

1)心室筋の異常興奮がトリガとなる

虚血心筋では、正常心筋に比べて電気の閾値(いきち)が高まります。そして虚血心筋と正常心筋が入り乱れることで、健常細胞と虚血細胞との微妙な電位差が生じます。よって心室筋全体の“電気の流れ”が不安定となり、「自動能の亢進」「リエントリ(回帰)回路の発生」といった心室筋の異常興奮がトリガ(きっかけ)となって、不整脈が発症すると考えられます。

①心室頻拍(VT)

心筋梗塞によって心室筋の自動能が亢進し、リエントリ回路の発生などで心室からの電気刺激が不規則に発生することによって起こります。

②心室細動(VF)

心室からの電気刺激が規則的に発生し、その電気刺激がリエントリするか、心室の心筋細胞の自動能が亢進することで発生します。主に左冠動脈の閉塞によって、とりわけ前壁梗塞で多く生じます。

③心室期外収縮(PVC)

PVCは、心房からの刺激とは関係なく、心室内の場所から出た電気刺激で心室内を伝導します。主に、前壁梗塞の心筋梗塞による心筋壊死に伴い、心筋自動能の亢進を生じ、伝導障害などが生じることにより起こります。

2)下壁神経終末の刺激で起こる

房室ブロック(AV block)

主に下壁の心筋梗塞によって急性期に出現します。

心房から心室への興奮伝導が不完全、もしくは完全に途脱している状態です。下壁には副交感神経が豊富に分布しているため、心筋梗塞による神経終末の刺激で副交感神経が興奮し、一過性に房室ブロックを起こします。

洞不全症候群(SSS)

原因は房室ブロックと同様で、主に下壁の心筋梗塞によって急性期に出現します。

洞結節の機能障害のために著しい洞徐脈、 洞停止、 洞房ブロックなどの徐脈性不整脈を起こす病態です。

*

急性期の不整脈の発症頻度として心室期外収縮(PVC)が最も多く、次いで房室伝導障害(房室ブロック/AV block)、致死性不整脈である心室頻拍(VT)や心室細動(VF)も発症します。

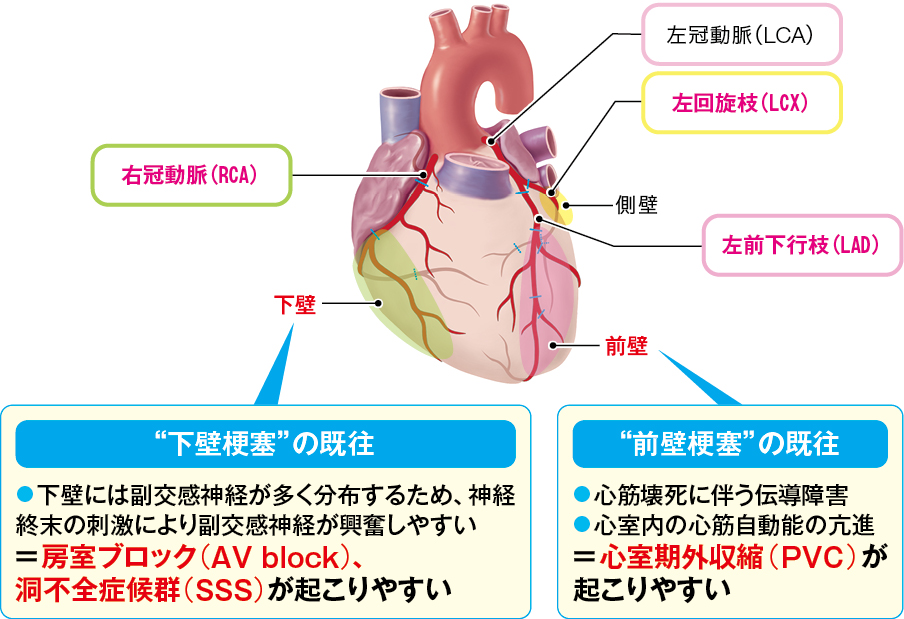

なお、心筋梗塞の発症部位によっても不整脈の種類が異なります(図1)。前壁心筋梗塞では心室期外収縮(PVC)の頻度が高く、下壁梗塞では房室ブロック(AV block)や洞不全症候群(SSS)の出現頻度が多いという特徴があります。

心筋梗塞が重症になればなるほど不整脈の頻度が増すため、重症な心筋梗塞には不整脈の発症に常に注意しておく必要性があります。よって心筋梗塞の急性期では、入院時にほとんどすべての患者でさまざまな不整脈が起こる可能性を想定し、モニタ心電計による管理が行われます。特に心筋梗塞を発症してから48時間以内は、VT・VF等の致死性不整脈の発症に十分に注意する必要があります。

図1 心筋梗塞部位に基づく“起こりやすい不整脈”

心筋梗塞の既往(慢性期)でVT、VF、PVCが起こりやすい理由は?

この記事は会員限定記事です。