看護師向けに、ChatGPTなど生成AIの種類や活用ポイント、使い方の注意点を簡単にまとめました。看護の現場で活用するために必要なことを紹介します。

「AIは使ってあたりまえ」の時代がやってきた?

昨今、「ChatGPT」や「Gemini」などの生成AI*についての話題が日常的に耳に入るようになってきました。本記事では、「じつは生成AIって具体的に何ができるのかわかっていない」「使い方が難しそうで触ったことがない……」という方向けに、入門のさらに入門として、生成AIについてのポイントと看護へのつなげ方を簡単に紹介します。

*【生成AI】学習したデータを活用して、新たなコンテンツを生成するAI技術。

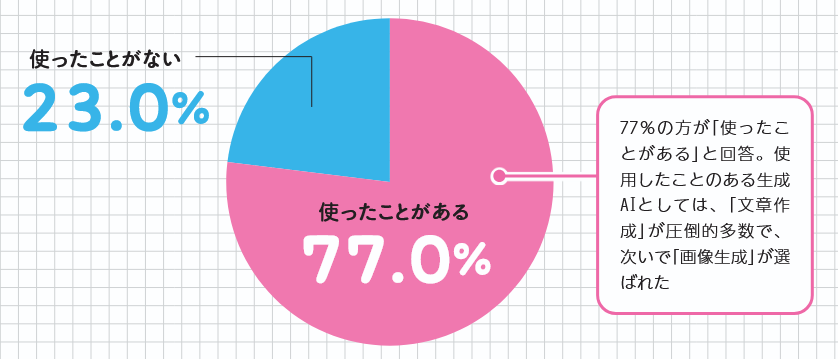

Q 生成AIを使用したことはありますか?

※以下、2025年9月実施 エキスパートナースモニターアンケートより(n=57人)

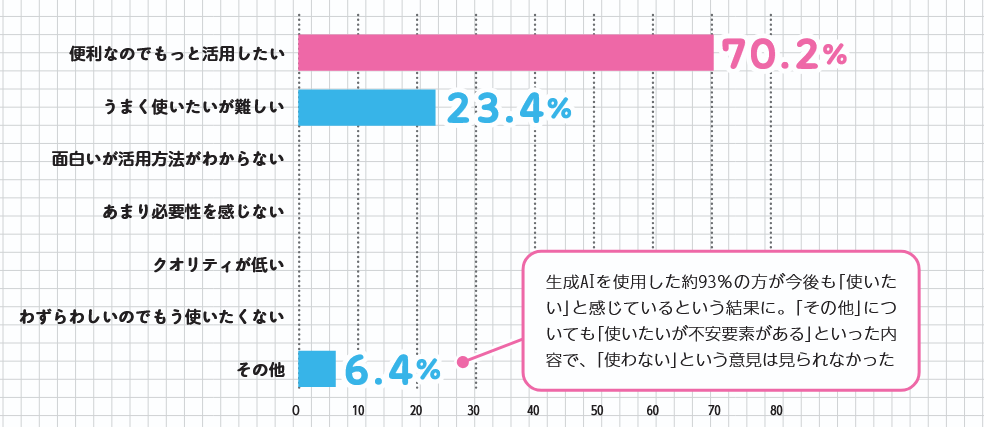

Q 生成AIを使用してみて、どのような印象でしたか?

Q 生成AIについて、具体的にはどのように使用していますか?

業務で使った!

●ChatGPTに文章の要約をしてもらいます

●ChatGPTに、勉強会の資料のアウトラインをつくってもらいました

●資料やメール文書のたたき台をつくってもらっています

●問診の際に「AI問診」を利用していて、iPadを患者さんに渡して答えてもらっています

●論文やガイドラインを探してもらっています

●わからない病態を、わかりやすく解説してもらいたいときに活用しています

●会議の議事録を、きれいにまとめてもらっています

●勉強会のテーマや目的・目標を、生成AIとの対話を通して深めています

プライベートで使った!

●ChatGPTに献立を考えてもらったり、結婚式準備について情報収集したり、冠婚葬祭やふるさと納税についてのルールなど、わからないことを質問しています

●撮った写真を元にイラストを描いてもらったり、会話をしたり、子どもたちと一緒に楽しんでいます

●ある俳優の名前が出てこなくて作品名も出てこないときに、どんなドラマかやどんな印象の役だったかを伝えて、ChatGPTに答えてもらいました

●旅行のプランを立ててもらったり、おすすめのお店や観光スポットをまとめてもらったりしています

他にも…

●仕事に行きたくない日に行けるような気持ちに変えてもらったり、仕事で失敗したことを慰めてもらったりしています

●研究疑問を投げかけたり、ゼミのディスカッション形式の想定でAIから質問してもらったりしています

●子どもへのかかわり方を相談しています

●SNS画像やインスタ映えのために使用しています

*

以前はGoogleなどの検索エンジンで調べていたことも、今は生成AIに尋ねるようになってきた、という方も。ご意見のなかには、「今、何にでも生成AIを使ってしまうので、それはそれで問題に感じている」といったものもありました。

Q. まだ生成AIを使ったことがないのだけれど、何で、 いま使えるようになっておいたほうがいいの?

Answer

「あなたの仕事や可能性を大きく広げてくれる “新しいツール”になり得る」から!

業務中に「もっと効率よく仕事ができたら」「患者さんともっと向き合う時間がほしい」などと願うことも多いのではないでしょうか? 医療・看護の分野でも生成AIが、私たちの働き方をサポートする形で導入される可能性が十分にあります。“自分のしたい看護を叶えるため”に、「生成AIのうまい使い方」を今からしっかり学んでおきましょう。

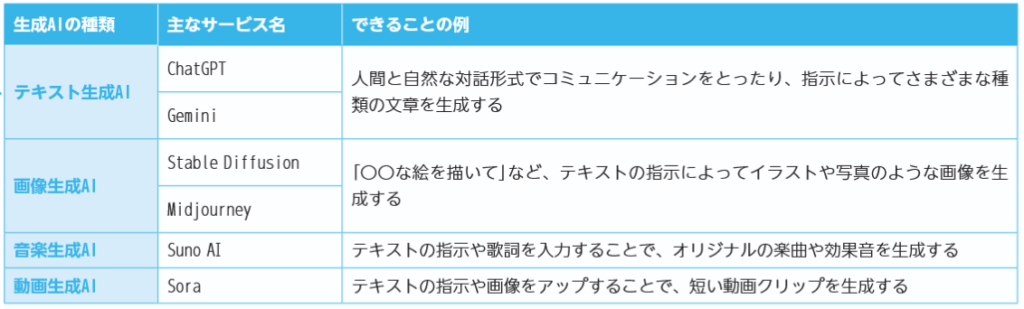

生成AIってどんなものがあるの?

テキスト生成AIが得意なこと

●さまざまな種類(メール、報告書、詩など)の文章作成

●企画や問題解決のアイデア出し

●論文や報告書の要約

●海外文献などの翻訳

●資料等の情報整理

●専門用語をわかりやすい文章へ書き換え など

*「最終的な内容の責任は自分がもつ」という意識で、生成した文章の内容の確認が必要

テキスト生成AIが苦手なこと

●正確性・専門性が求められる文書を1からつくる(丸投げする)

●専門性のある文書の要約の際に、重要な情報をもれなく拾いきる

●バイアスをもたず、公平な視点で情報を収集・生成する(学習元により、多く存在する情報に偏って生成してしまう)

●倫理観などの反映 など

よく問題視されている“ハルシネーション”って何?

「ハルシネーション」とは、生成AIがあたかも真実であるかのように「事実に基づかない情報」や「もっともらしい嘘」を平然と語ってしまう現象のことを指します。AIは膨大な量のデータのパターンを学習することで、最も「それらしい」と思われる単語をつなぎ合わせて応答を生成しています。“事実かどうか”を人間のように理解・判断しているわけではないことに、理解が必要です。

はじめての生成AI、使い方のポイントは?

その① AIは「新人看護師」と同じと思って接しよう

●曖昧な指示が苦手

●間違いを言うこともある

●あなたの指示でアウトプットが変わる

その② AIとの会話のキャッチボールを楽しもう

●間違いを恐れず、いろいろ話しかけるところからスタート

その③ AIに役割を与えてみよう

●AIを「〇〇のプロ」に任命し、その視点から質の高い応答をしてもらう

その④「対話」で深堀りしよう

●遠慮なく、具体的に追加注文をしていく

その⑤ 慣れてきたら「仕事」を手伝ってもらう

●定型的な作業や、アイデア出しはAIの得意分野

その⑥ 忘れないでほしい! 3つの「注意点」

●ファクトチェックを必ず行う

●個人情報は絶対に入力しない

●最後は「自分の言葉」で仕上げる

*「もう生成AIを使っている」という人にも、その⑥のポイントは、忘れずに心にとめておいてほしい内容

結論:生成AIをうまく使うためには「的確な指示」や「内容の事実確認」が必要!

「的確な指示」として、「そのまま使えるプロンプト」300点を掲載!

看護の現場で「うまく使うため」に重要な“注意点”も具体的に示しています

ChatGPT使ってる?

ナースが書いた 看護に役立つ生成AI使いこなし術

上川重昭 著

照林社

A5判、定価:1,980円(本体1,800円+税)

※10月24日発売

今回の記事の詳しい内容だけでなく、「AIと生成AIって何が違うの?」「いまの看護の現場で使える活用法」など、ChatGPTを中心とした基本の知識から実践までをこの1冊でサポートします。

著者

上川重昭

(飯塚病院看護部 看護師長 DX推進担当)

※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。