メールやレポートの作成、企画のアイデア出し、要約・翻訳など、生成AIにできることを紹介!書籍『ChatGPT使ってる?ナースが書いた 看護に役立つ生成AI使いこなし術』の試し読み記事をお届けします。

〈目次〉

●文章作成はお手のもの?レポート、メール、アイデア出しも

●さまざまな種類の文章作成

●企画・問題解決のアイデア出し

●要約、翻訳、情報整理も!頼れる「情報処理」能力

●論文・報告書の要約

●海外文献・ガイドラインの翻訳

●資料・アンケートの情報整理

●専門用語をわかりやすい文章へ書き換え

文章作成はお手のもの?レポート、メール、アイデア出しも

前章で、生成AIがもつ「ゼロから何かを生み出す力」について、そのしくみや背景、そして多様な仲間たちの存在をみてきました。特に、ChatGPTの登場によって、多くの人がAIと「言葉」で直接コミュニケーションをとれるようになった衝撃はとても大きいものでした。まるでSFの世界が現実になったかのような、そんな感覚を覚えた人もいるかもしれません。

映画「her/世界でひとつの彼女」(2013年公開)という作品があります。この近未来が舞台のSF映画は、主人公がAIと会話しているうちにAIに恋をしてしまうという物語です。以前映画を見たときは、「そんなバカな…」と思っていましたが、最近のAIの進化をみていると、「あるかもしれない」と思うようになってきました。AIとの対話があまりに自然なため、ときにそれがプログラムであることを忘れてしまうほどです。それほどまでに、AIの言語能力は向上しています。

さて、この項では、そんな生成AI、特に文章を扱うのが得意な「テキスト生成AI」と呼ばれる仲間たちが、具体的に「何ができて、何ができないのか」、その得意なこと(=強み)と苦手なこと(=弱み、あるいは限界)を、もう少し詳しく探っていきたいと思います。

どんな道具もそうであるように、生成AIも万能ではありません。その特性を正しく理解することこそが、私たちがこの新しい技術と上手に付き合い、その恩恵を最大限に引き出すための第一歩となるはずです。

さまざまな種類の文章作成

まず、テキスト生成AIの「最も得意なこと」といっても過言ではないのが、やはりさまざまな種類の文章を作り出す能力です。その実力は、まさに“お手のもの”と表現するのにふさわしいレベルに達しています。

みなさんも、ChatGPTなどのAIと少し対話してみると、その文章作成能力の高さに驚かされるのではないでしょうか。人間が書いたものと見分けがつかないほど自然で、流暢な日本語(あるいは他の多くの言語)を操り、私たちの要求に応じて、じつに多様なスタイルの文章を、驚くほどのスピードで書き上げてくれます。

1.メール・連絡文書の下書き

例えば、日々の業務で意外と時間や気を遣うのが、メールや連絡文書の作成です。取引先へのお礼メール、上司への報告メール、院内のスタッフへ向けた会議の案内や業務連絡など、丁寧さや正確さが求められる場面も少なくありません。そのようなときに、生成AIに「〇〇さんへ送る△△の件に関するお礼のメールを、丁寧な言葉遣いで書いてください」とか、「来週開催する□□委員会の案内文(日時、場所、議題を含む)を作成してください」とお願いすれば、あっという間に、かなり質の高い下書きを用意してくれます。

もちろん、 最終的な確認や微調整は必要ですが、 ゼロから考え始める手間が省けるだけでも、大きな時間短縮につながる可能性があります。

2.報告書・レポートの構成案

少し複雑な文章、例えば報告書やレポートのようなものも、生成AIは作成のサポートをしてくれます。「先月のヒヤリハット事例の傾向について、分析結果をまとめた報告書の構成案を考えて」とか、「〇〇研修の参加報告書として、学んだことと今後の業務への活かし方という項目で下書きを作って」といった依頼も可能です。

ただし、ここで注意が必要なのは、特に私たち看護師の仕事にかかわるような、正確性や専門性が厳密に求められる文書(例えば、看護記録やサマリーなど)を、AIに「丸投げ」で作らせるのは現時点では非常に危険だということです。なぜなら、AIはときに、事実に基づかない情報を平気で生成してしまうことがあるからです。あくまで、「構成案を考える」「定型的な部分の下書きを作る」「文章表現を整える」といった補助的な役割としてとらえ、最終的な内容の責任は必ず人間がもつ、という意識が不可欠です。

3.創作的な文章の作成

一方で、もっと創作的な文章、 例えば物語や詩、あるいはブログ記事やプレゼンテーションの原稿といった分野では、生成AIはその能力をいかんなく発揮します。

「春の訪れを感じさせるような、短い詩を書いてみて」とお願いすれば、情緒あふれる言葉を紡ぎ出してくれるかもしれません。「新しい看護ケア改善プロジェクトについて、スタッフのやる気を引き出すような、力強いスピーチ原稿のアイデアを出して」と頼めば、心に響くような言葉の候補をいくつか提案してくれるでしょう。まるで、専属ライターが側にいてくれるような感覚です。

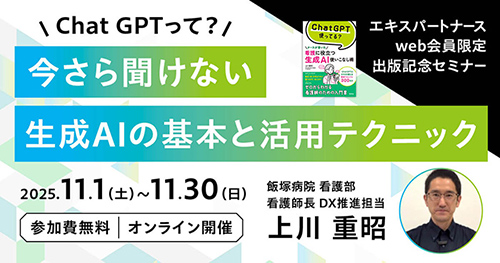

【無料webセミナー配信中】Chat GPTとは?看護に役立つ生成AIの基本と活用術

企画・問題解決のアイデア出し

さらに、生成AIはすぐれた“壁打ち相手”にもなってくれます。

何か新しいことを企画したり、問題解決の方法を考えたりする際、1人でうんうん唸っていても、なかなかよいアイデアが浮かばないことがあります。そのようなときに生成AIに「〇〇業務の効率を上げるためのアイデアを、いくつか提案してほしい」とか、「患者さんのQOL(生活の質)向上のための新しいレクリエーション企画について、ブレインストーミングを手伝って」と話しかけてみてください。AIは、学習した膨大な知識のなかから、関連性のありそうな情報や、これまでにない斬新な視点を提示してくれます。

もちろん、提案されたアイデアがすべて使えるとは限りませんが、自分の考えを整理したり、発想を広げたりするための「刺激」としては、非常に有能なパートナーとなり得るのです。

このように、テキスト生成AIは簡単なメール作成から、報告書の下書き、創作的な文章の執筆、そしてアイデア出しのサポートまで、幅広く「文章」にかかわるタスクで、その能力を発揮します。その根底にあるのは、膨大なテキストデータを学習することで獲得した、言語のパターン、文法、スタイル、そして世のなかのさまざまな事柄に関する(統計的な)知識です。

ただし、繰り返しになりますが、生成AIが生み出す文章が常に完璧であるとは限りません。時には、不自然な言い回しになったり、指示した内容から少しずれてしまうこともあります。また、AIの個性や性能によっても、得意な文章のスタイルや、生成される内容の質には差があります。ですから、AIが生成した文章は、あくまで「たたき台」や「素材」としてとらえ、最終的には私たち人間が、目的や状況に合わせて、適切に編集・修正していくことが重要になります。

さて、このように文章を作り出す能力に加えて、テキスト生成AIにはもう1つ、私たちの仕事を大きく助けてくれる、非常に頼もしい能力があります。それは、大量の情報を整理し、わかりやすくまとめてくれる力です。次項では、その「情報整理の達人」としての側面、すなわち要約や翻訳といった能力について、詳しくみていくことにしましょう。

●テキスト生成AIは、さまざまな文章を短時間で作成することが得意。

●正確性や専門性が厳密に求められる看護記録やサマリーなどの文書を、AIに丸投げで作らせるのは現時点では非常に危険である。

●AIが作成した文章は、あくまで「たたき台」や「素材」としてとらえ、最終的には人間が目的や状況に合わせて、適切に編集することが重要。

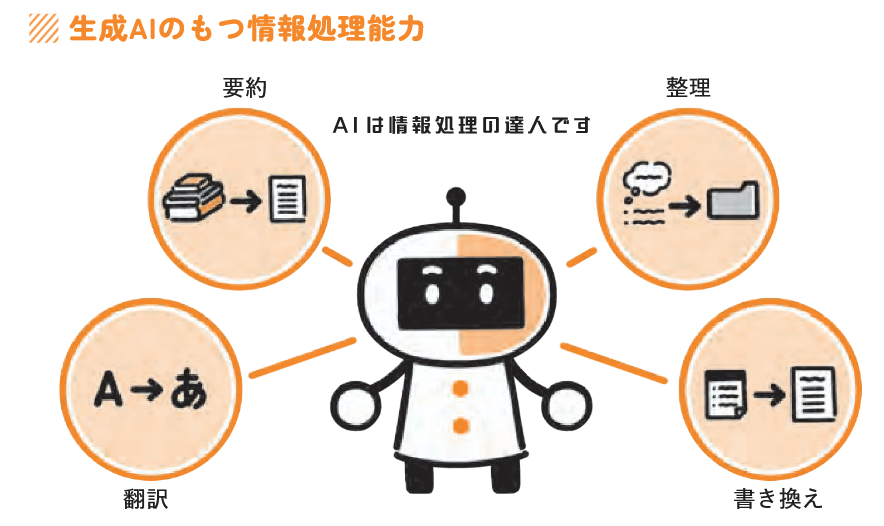

要約、翻訳、情報整理も!頼れる「情報処理」能力

前項では、生成AIがもつ流暢で多様な「文章作成能力」についてみてきました。しかし、テキスト生成AIの強みは新しい文章を創り出すことだけにとどまりません。もう1つ、私たちが日々直面している“情報の洪水”のなかで、非常に頼りになる能力をもち合わせているのです。それは、すでに存在す

る大量の情報を効率的に処理し、整理してわかりやすくしてくれる力、いわば、超優秀な「情報処理の達人」としての側面です。

現代社会、特に医療・看護の現場は、常に新しい情報であふれています。最新の研究論文、改訂されるガイドライン、山のような会議の資料、日々の申し送り事項、患者さんに関する膨大な記録…。これらすべてに目を通し、必要な情報を正確に把握するのは、本当に大変な作業です。そのようなときに、生成AIのもつ「情報処理能力」が、私たちの大きな助けとなってくれる可能性があります。

論文・報告書の要約

代表的な能力の1つが「要約」です。長い論文や報告書を前に、「要は、何が書いてあるの?」「結論だけ手っ取り早く知りたいのだけど…」と思ってしまうことは、経験があるのではないでしょうか? 生成AIは、こうした要望に応えるのが非常に得意です。

1.要約が役立つ場面

数十ページに及ぶような長い文章や、難解な専門用語で書かれたテキストを読み込ませ、「この記事の要点を300字程度でまとめて」とか、「この会議の議事録から、決定事項だけをリストアップして」といった指示を与えるだけで、的確に、そして短時間で、内容をギュッと凝縮した要約を作成してくれます。

例えば、海外の最新の看護研究論文を読みたいけれど、全文を読む時間がないとき、まずは生成AIに要約を作成してもらい、その内容が自分の関心と合致するかどうかを確認してから本文をじっくり読む、という使い方ができます。

あるいは、長くなってしまったメールのやり取りや、会議の録音データ(文字起こししたもの)をAIに読み込ませ、その概要をすばやく把握するといった活用も考えられます。これにより、情報収集や状況把握にかかる時間を大幅に節約できる可能性があるのです。

2.要約の注意ポイント

ただし、ここでも注意が必要です。要約は、もとの文章のニュアンスや重要な詳細情報が、どうしても抜け落ちてしまう可能性があります。特に、患者さんの状態に関する記録や、治療方針にかかわるような重要な情報の要約を、AIに任せきりにするのは絶対に避けるべきです。AIが生成した要約は、あくまで「概要を掴むための補助」として利用し、重要な判断を下す際には、必ずもとの情報(一次情報)にあたるようにしましょう。

海外文献・ガイドラインの翻訳

次に、生成AIがもつ強力な情報処理能力として「翻訳」が挙げられます。インターネットのおかげで、世界中の情報にアクセスできるようになった現代ですが、言葉の壁は依然として大きな障壁です。私も英語は苦手分野で、長文になるとほとんど理解できません。特に、医学・看護の分野では、英語で発表される最新の研究や知見にふれる機会もあり、とても苦労します。

1.翻訳が役立つ場面

Google翻訳やDeepLといった翻訳ツールを使ったことがある人も多いと思いますが、 最近の生成AI(特に大規模言語モデ ル〈large language models:LLM、膨大なテキストデータを学習したAI〉)は、これらのツールと同様か、場面によってはそれ以上に、自然で精度の高い翻訳を提供できるようになってきています。

海外のガイドラインや研究論文の内容を日本語で理解したいとき、あるいは、日本語を母語としない患者さんやその家族とのコミュニケーションで、簡単な説明文の下書きを作りたいときなど、生成AIの翻訳能力は大きな助けとなります。

2.翻訳の注意ポイント

もちろん、ここでも精度には限界があり、特に医療のような専門性が高く、誤解が許されない場面での重要なコミュニケーションは、できればプロの医療通訳者を介するなど、 慎重な対応が必要です。しかし、日常的な情報収集や、コミュニケーションの補助的なツールとしては、非常に心強い存在になります。

資料・アンケートの情報整理

生成AIは、テキストのなかから特定の情報を探し出してきたり、情報を分類・整理したりする「情報整理」の能力ももっています。例えば、ある疾患に関する複数の資料を読み込ませて、「これらの資料から、 〇〇という治療法の副作用に関する記述をすべて抜き出してリストアップして」と指示したり、「患者さんから寄せられたアンケートの自由記述欄の内容を、“満足している点”と“改善してほしい点“に分類して」とお願いしたりすることが可能です。

大量のテキストデータのなかから、必要な情報を効率的に見つけ出し、それをわかりやすく整理する― 。これは、 私たちが日々の業務や学習のなかで、 多くの時間と労力を費やしている作業の1つではないでしょうか。生成AIをうまく活用すれば、こうした情報整理の負担を軽減し、より本質的な分析や考察に時間を使うことができるようになるかもしれません。

専門用語をわかりやすい文章へ書き換え

文章を「書き換える(リフレーズする)」能力も、地味ながら非常に役立ちます。「この専門的な説明を、中学生にもわかるように、もっと簡単な言葉で書き換えて」「箇条書きにしたメモを、丁寧な報告書の形式に整えて」といった指示に対応できます。 患者さんへの説明資料を作成する際に、 専門用語を平易な言葉に言い換えたり、院内向けの報告書をよりフォーマルなトーンに整えたりする際に、この能力が活きてくるでしょう。

このように、生成AIは、単に新しい文章を作成するだけでなく、既存の情報を「要約」「翻訳」「整理」して「書き換える」といった、高度な事務処理能力、情報処理能力を兼ね備えています。これらの能力は、私たちが日々直面する情報過多の状況において、時間と労力を節約し、より効率的に、そしてより深く情報を活用するための、強力な武器となり得るのです。

このような能力もまた、AIが膨大なテキストデータを学習するなかで獲得した、言語の構造や文脈、単語間の関係性に対する深い(統計的な)理解に基づいています。しかし、どんなに優秀な事務員でも、 時には勘違いやミスをすることがあるように、生成AIの情報処理能力にも、注意すべき「落とし穴」が存在します。特に、「事実に基づかない情報(嘘)」を、さも本当のことのように生成してしまうことがあるという点は、私たちが生成AIと付き合っていくうえで、絶対に知っておかなければならない重要な限界です。

次項(書籍参照)では、この生成AIがもつ少し厄介な側面、すなわち「嘘をつく」可能性について、詳しくみていくことにしましょう。

●生成AIは、既存の情報を要約・翻訳・整理・書き換えといった、高度な情報処理能力を兼ね備えている。

●論文やガイドライン、申し送り、会議資料などから、効率的に必要な情報を把握するのに役立つ。

\続きは書籍で/

ChatGPT使ってる? ナースが書いた

看護に役立つ生成AI使いこなし術

上川重昭 著

A5・128ページ

定価:1,980円(税込)

照林社

本書の出版記念セミナーをエキスパートナースweb会員限定で公開!

著者の上川先生が、生成AIの基礎知識や活用術、注意点をわかりやすく紹介しています。

詳細は下記ページをご覧ください。

※配信終了

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。