患者さんの体験・心理についての「研究」を原著者に紹介してもらい、臨床で活用したいこころのケアを探ります。今回は、パーキンソン病患者さんは自分の身体イメージをどう捉えているのかを紹介します。

パーキンソン病患者さんは、自身の身体をどう捉えている?

パーキンソン病患者さんは、進行性の症状と何十年も向き合う必要がある

パーキンソン病とは、「振戦(しんせん)」「筋強剛(きんきょうごう)」「無動」「姿勢反射障害」を主症状とする錐体外路系の代表的疾患です。治療方法としては、レボドパ製剤をはじめとした薬物治療や外科治療があります。

疾患そのものが進行性であるため、錐体外路症状は悪化し続け、運動機能障害を引き起こし、ADLの低下へとつながります。

私自身の臨床経験を振り返ると、入院されているパーキンソン病の患者さんを「パーキンソン病になって障がいをもった人」と捉え、悪化しつづける病気や症状にばかり着目してきたことに気がつきました。

しかしながら、患者さんは、何十年も自分自身の症状と向き合い、生活を整えながら生きてきており、自らの身体を「できない」と捉えているだけではないと思いました。

そこで、パーキンソン病の患者さんが病気をもつ身体をどのように捉えているのかを「身体像」と定義し、明らかにしてみようと考えました。

本研究は、以下の倫理的配慮のもとに実施されたものです。

●本研究は、研究倫理審査委員会の承認を受けて行いました。

●対象者には口頭および文書で研究目的・方法・参加の自由・拒否や途中辞退の自由・個人情報の保護などを説明し、同意をいただいて実施しました。

●データ収集時には、精神的心理的な状態に常に注意を払いながら行いました。

研究の方法

疑問(調べたこと)

●パーキンソン病患者さんは自身の身体像をどう捉えている?

研究対象

●パーキンソン病と診断され、A病院神経内科病棟に入院している患者さん6名(男性6名、平均68.5歳)

研究方法

●その日の受け持ち看護師の 1 人として対象者へ看護援助を行いながら、会話や何気ない日常会話を中心にデータを収集

●データは看護質的統合法(KJ法*1)で分析

*1【KJ法】言語データをカード化してグループ編成をし、グループどうしの関係性から論理構造を探る手法。

発見:パーキンソン病患者さんのもつ身体像

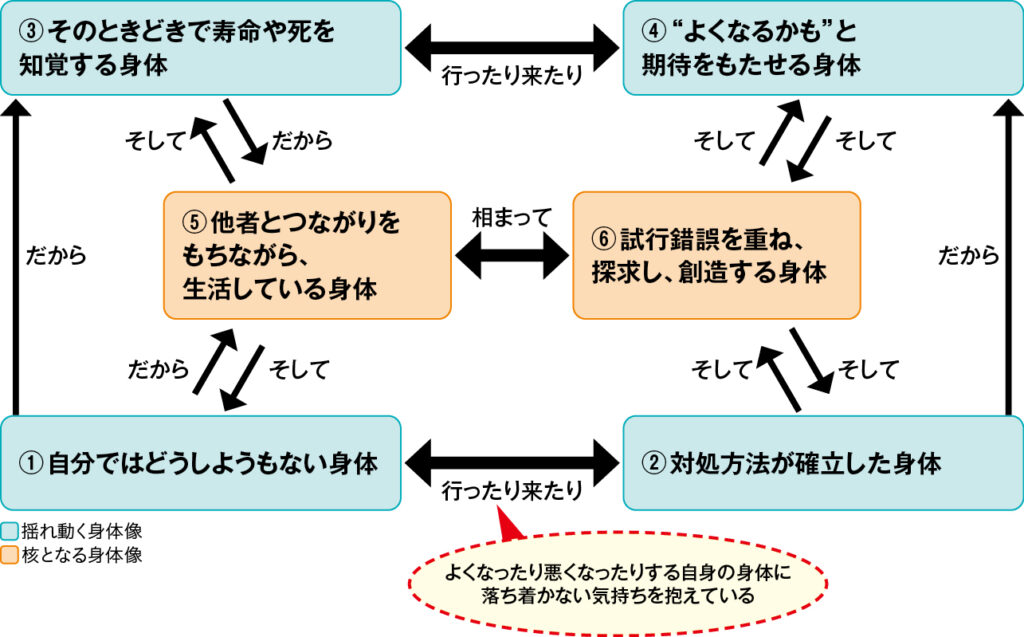

そのときの調子によって、身体に対してもつイメージが揺れ動く

パーキンソン病の患者さんの身体像のありようを、図11に示します。

図1 パーキンソン病の患者さんの身体像のありよう

パーキンソン病患者さんの各身体像とその内容

揺れ動く身体像

※①と②、③と④はそれぞれ対になる身体像

①自分ではどうしようもない身体

自分ではコントロールできず予測もつかない症状をもち、治療への不確かさも感じながら、そもそも自分の意思とは関係なくパーキンソン病に罹患したということを体験している身体

②対処方法が確立した身体

身体に合った道具や方法、工夫を見出し、自分のこだわりをもつことで不都合が生じない身体

この記事は会員限定記事です。