心電図の教育活動をはじめて約25年、ハート先生の書籍を試し読みできます!

今回は5月に発売された『ハート先生の心電図レクチャー 基礎編』(市田 聡 著、照林社発行)をご紹介。心電図と聞くだけで、「難しい」「わからない」「できれば避けて通りたい」と思っている人にこそ読んでほしい1冊です。

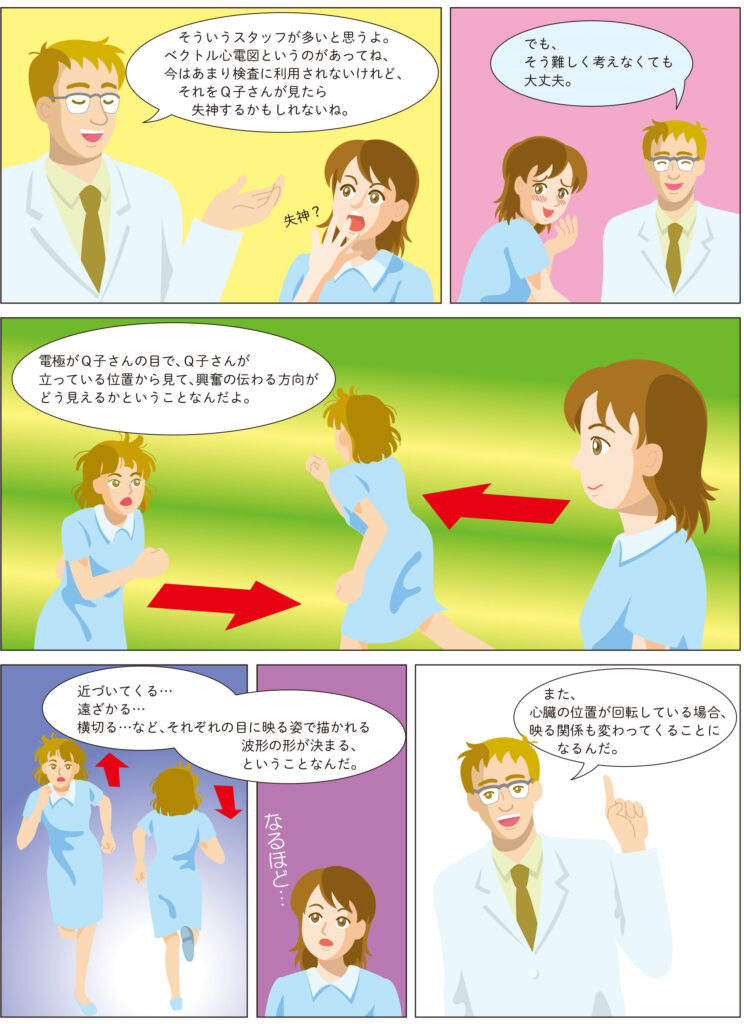

病棟を舞台にした漫画風のストーリーを読みながら、心電図について学びましょう。

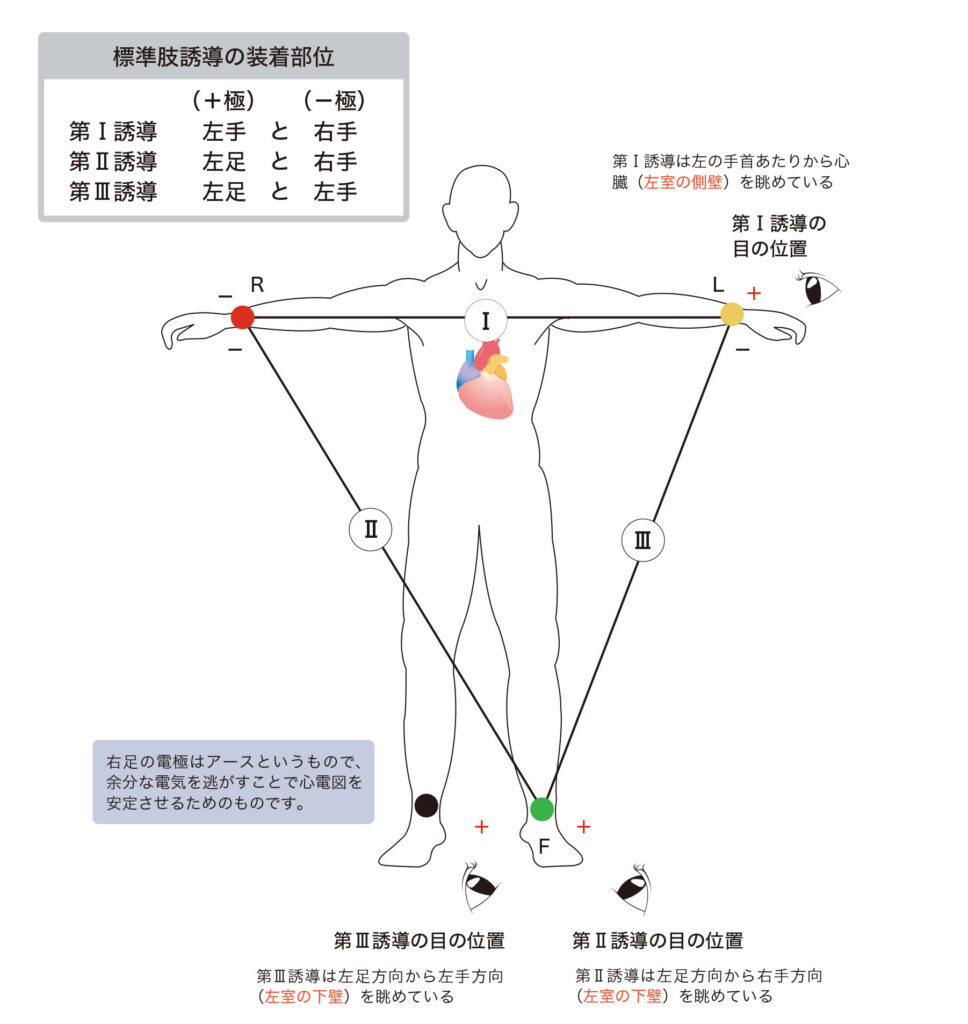

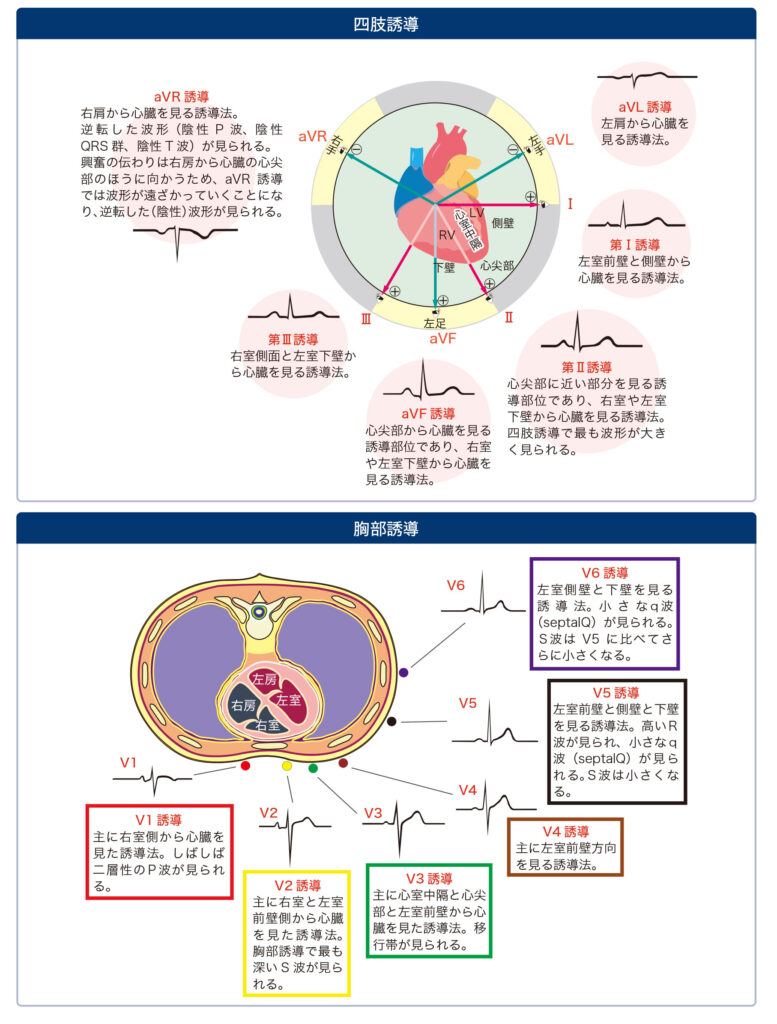

誘導法の基本①:四肢誘導の目の位置

心電図波形は、基本的に「どの場所から心臓を眺めているか?」を反映しています。心電図の誘導法には、手足に付けた電極により記録される「四肢誘導」と、胸部に付けた電極により記録される「胸部

誘導」があります。

四肢誘導は、右手、左手、左足に付けた、それぞれの電極の組み合わせの関係でできています。プラス(+)の電極が目の位置で、そこからマイナス(-)の電極方向を眺めています。

四肢誘導では、プラス(+)側の電極の位置に注目します。そこに自分の目の位置があって、そこから心臓を眺めているものと考えるのです。ということは、まず第Ⅰ誘導は左手が+なので、左手が目の位置です。また、Ⅱ誘導とⅢ誘導はどちらも左足が+なので、そこが目の位置と考えます。

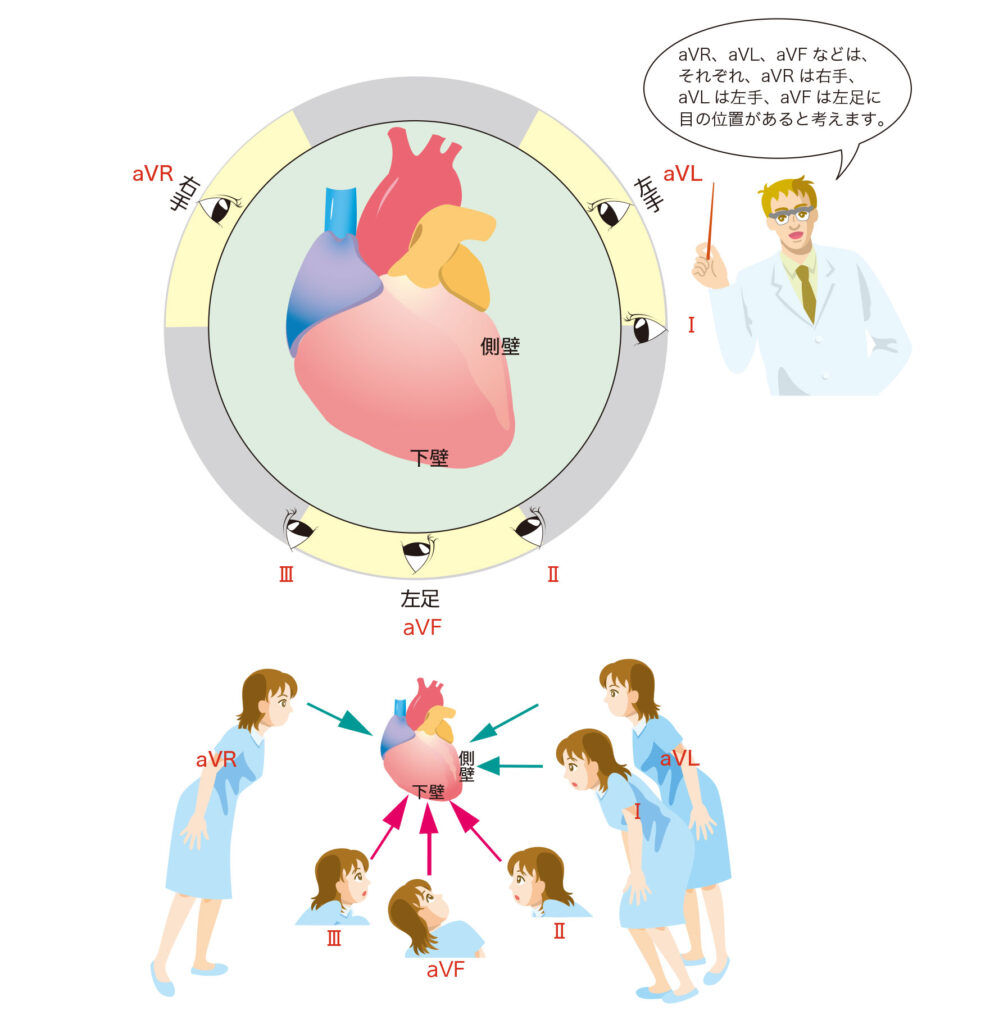

●aVR、L、Fの各誘導に示される「aV」とは…

心電図誘導方法で「単極誘導」という誘導方法があり、その場合はVという記号で示します。

この単極誘導の電気的な接続の関係を変化させると、波高の大きさが元の心電図波形の1.5倍の大きさに増高します(augment:増高)。このような方法で得られたものを増高単極誘導といい、増高(a)された単極誘導(V)でaVとして表します(さほど大切な事柄ではありません)。

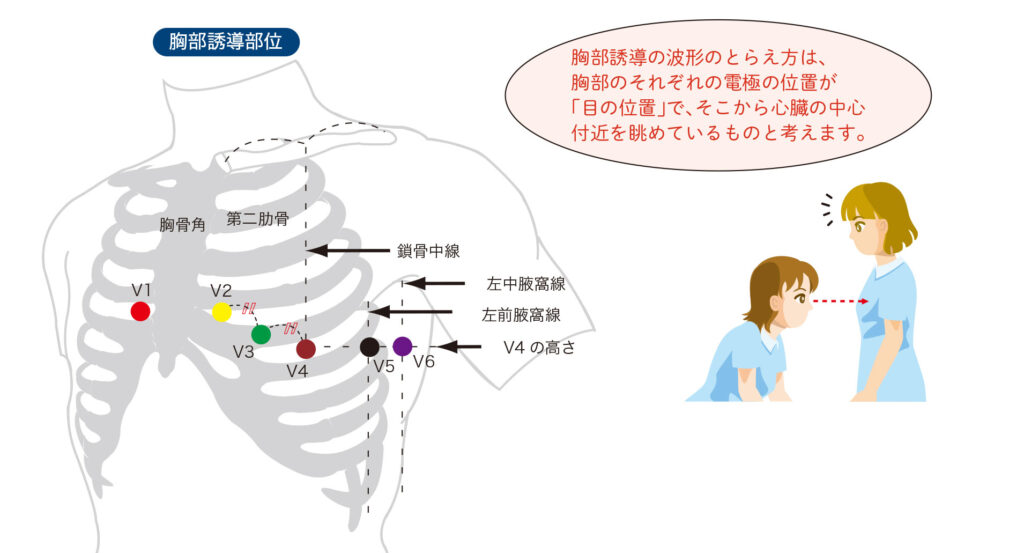

誘導法の基本②:胸部誘導の目の位置

胸部誘導は、胸部の決められた場所に電極を置くもので、それぞれの電極の位置が「目」の位置になります。ということは、V1からV4付近では心臓の前の壁(前壁)を見ることになり、V5やV6では横の壁(側壁)を観察することになります。

正常12誘導の特徴

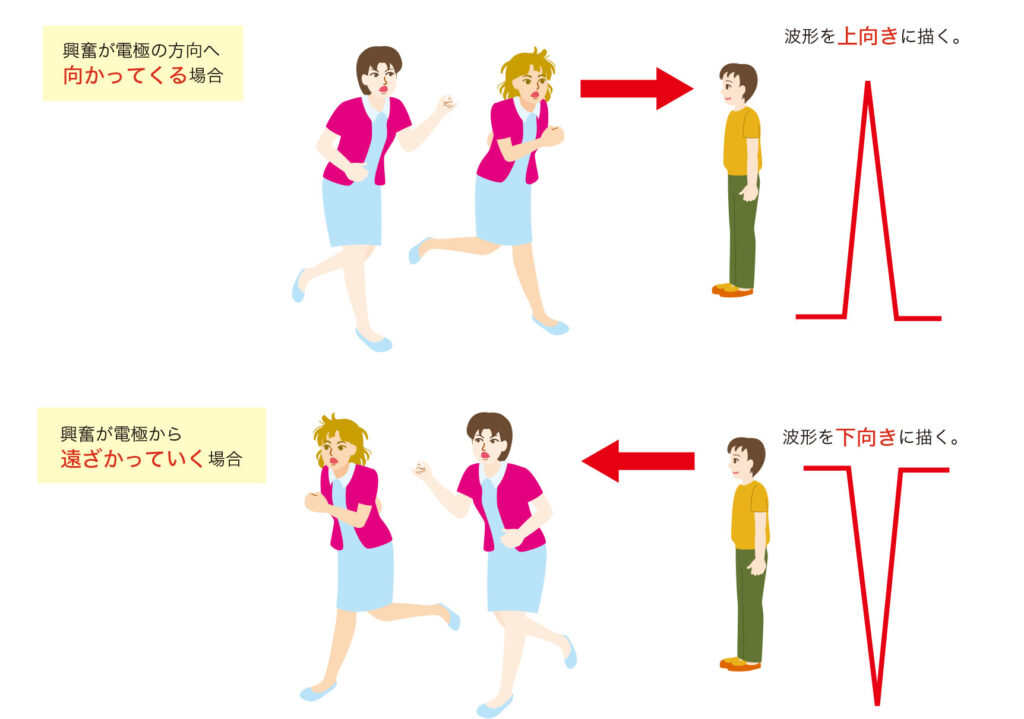

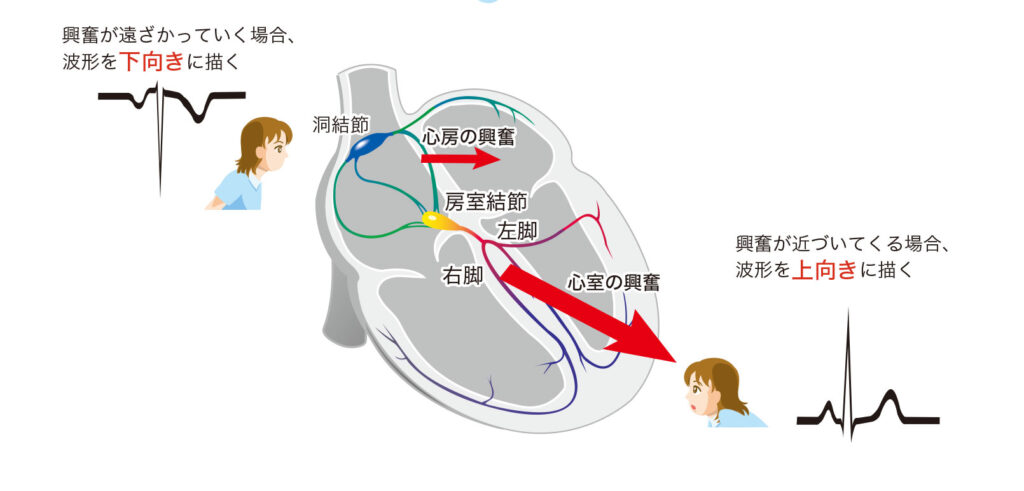

心電図波形が描かれる原則

心電図波形が描かれるためには1つの原則があります。それは、心電図各誘導部位を「目」の位置と考えた場合、その場所で、心臓内を広がる電気的興奮を見たときに、興奮が「目」の位置に対して近づいてくる、と見えた場合には波形を上向きに描く。一方、その興奮が遠ざかっていく、と見えた場合には下向きに描く、というものです。

この原則を理解しておくと心電図波形がどうして変化するのかが、すべてこの関係で説明ができ、その機序がわかりやすくなります。

『ハート先生の心電図レクチャー 基礎編』

市田 聡 著

B5・160ページ、定価:2,530円(税込)

照林社

※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。