術後患者で注意したい危険な心電図波形が、洞性頻脈、心房細動(af)、発作性上室性頻拍(PSVT)です。術後患者に心電図モニタが装着される理由や、各波形の特徴をわかりやすく解説します。

術後患者はどんな状態?

手術を受けた患者は手術による侵襲、麻酔の侵襲、合併症の存在、心理状態が不安定な状態であるため、身体的および心理的ストレスを抱えています。これらの徴候を表すサインとしても不整脈は出現します。

術後患者に発生しやすい不整脈を理解することは、病棟看護師にとって重要なスキルです。

術後患者に心電図モニタが装着されている理由は?

【手術による侵襲の影響を見抜くため】

●術中の出血

●発熱による不感蒸泄の増加

●ドレーン・ストーマからの体液喪失

⇒1)体液の喪失の影響

〈注意したい波形〉

①洞性頻脈

②心房細動(af)

③発作性上室性頻拍(PSVT)

【麻酔の影響を見抜くため】

⇒2)麻酔の影響

〈注意したい波形〉

①洞性頻脈

③発作性上室性頻拍(PSVT)

【合併症に早期に気づくため】

●心疾患 ●脳血管疾患

●高齢者 ●血糖コントロール不良

⇒3)既往歴・術前管理の影響

〈注意したい波形〉

①洞性頻脈

②心房細動(af)

③発作性上室性頻拍(PSVT)

【心理状態の影響を見抜くため】

●ADL の縮小(安静、痛み、モニタ、輸液ルート、各種ドレーン留置)

●心理的ストレス(環境の変化、不安)

⇒4)心理的ストレスの影響

〈注目したい波形〉

①洞性頻脈

③発作性上室性頻拍(PSVT)

洞性頻脈の心電図波形の特徴

洞性頻脈(sinus tachycardia)=“外的要因(循環動態の変化)”で出現しやすい不整脈

洞性頻脈は心臓への外的影響によって発生します。これらは心臓の症状ではなく全身症状であり、循環血液量が減少するときに出現する心電図波形です。

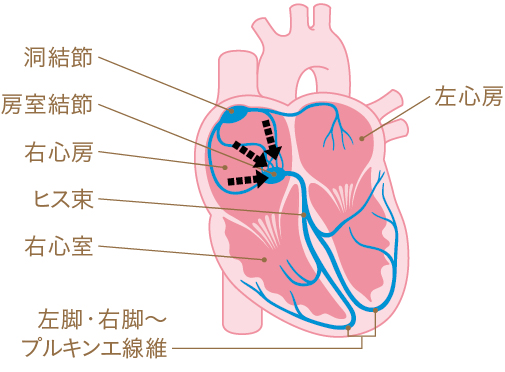

洞性頻脈は洞結節の刺激生成頻度が増加した状態であり、通常、心拍数が100 回/分以上を超えます。220回/分を超えることはなく、徐々に発症し、徐々に停止します。

心房興奮の過程としては正常の洞調律と変わらないため、P波の形も、 正常の洞調律と同じになります。つまり通常はP波とQRS波は1:1伝導を示していて、PQ時間は正常です。

[要因]

●循環血液量の減少による全身的な影響

●麻酔薬の影響による血管拡張からの血圧低下

●高齢(刺激伝導系の変化)

●ストレスがβ1 受容体に作用して心拍数を増加

⇒洞結節への“刺激の頻度”が増加

*伝達の“方法”自体は変わらない。そのため「P波」「QRS波」は通常と同じ1:1の比のまま、脈が速くなる

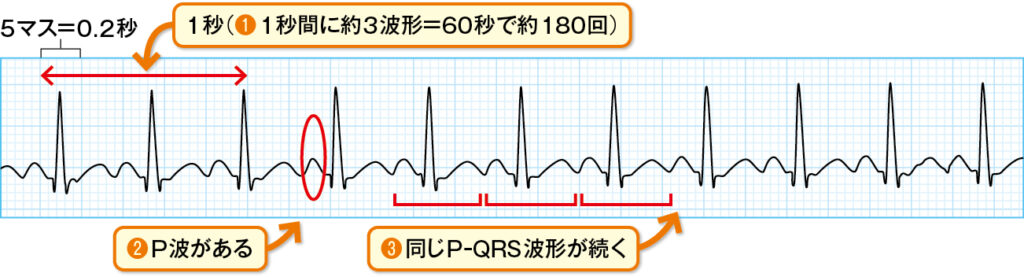

洞性頻脈のチェックポイント

①心拍数100 回/分以上の頻脈

②P波はⅡ誘導で正常の洞調律と同じ(Ⅰ誘導でも)

③同一の P-QRS 関係が続くもの

術後患者で行うこと

●循環動態の変化を確認しながら観察を続ける

心房細動の心電図波形の特徴

心房細動(atrial fibrillation・af)=“心房に何か異常があるとき”に出現しやすい不整脈

心房細動が出現する原因は、心房に構造的または刺激伝導系に病変がある場合に発生することが多いとされています。術後における心房細動の危険因子を表1に示します。

この記事は会員限定記事です。