看護師が日常ケアの延長でできるリハビリテーション“ちょっとリハ”とは?今回は、患者さんの動きを「待つ」ことの大切さを解説します。

すべての場面で使える“ちょっとリハ”

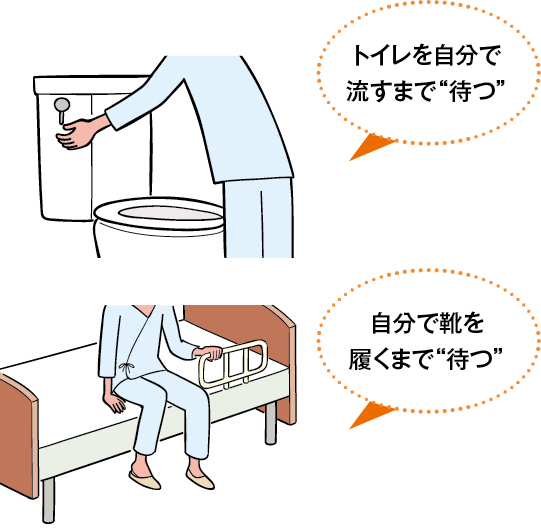

私たちリハスタッフが病棟に行くと、看護師の皆さんがいつも忙しそうに働いているところを見ます。 そのような状況のなか、“たった1分”でかまいません。患者さんの動きを見てください。介助をせずに、患者さんが自分で行うまで待ってみましょう。

それを受け、患者さんが自分でできなかったところをメインに介助するようにしましょう。自分でできることが増えてくると、患者さんは自信を取り戻し、さらに動作の改善に向けて意欲的になります。 また、患者さんが“自分で行う”ということに対して積極的になってきます。

「どこが」「どのように大変なのか」を聞きながら患者さんに動いてもらうことで、何を介助すればよいのかが具体化してくるはずです。それがまずできる“ちょっとリハ”です。

- 1.小山珠美:経口摂取標準化ガイド̶脳損傷に伴う摂食 ・嚥下障害.日総研出版,愛知,2006.

2.西尾正輝:摂食嚥下障害の患者さんと家族のために,改訂第3版.インテルナ出版,東京,2008.

3.稲川利光 編:ナーシングケアQ&A 病棟でできるリハビリテーションの基礎知識Q&A.総合医学社,東京,2013.

※この記事は『エキスパートナース』2013年9月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。