日々進化する治療・ケアにかかわる用品がもたらした変化、活用する際の注意点などを紹介!今回は硬性頚椎カラーなど頸部保護用品を取り上げます。頸椎を保護するための装着のポイントとは?

可動性の高い頸椎を保護するために

脊髄外傷は、日本では年間で約5000人の脊髄損傷患者が発生しています。発症は20歳代と60歳代に多く、損傷部位は頚髄60%、胸腰髄40%です¹。

原因は、交通事故、転落、歩行時転倒、スポーツの順に多く、頚髄損傷では、転落や転倒など低エネルギー受傷機転による高齢の非骨傷性頚髄損傷が増加しています2。

このように、脊髄のなかで、最も可動性に富む頸椎は損傷を受けやすいため、頸椎カラーの装着などによる保護が重要になります。

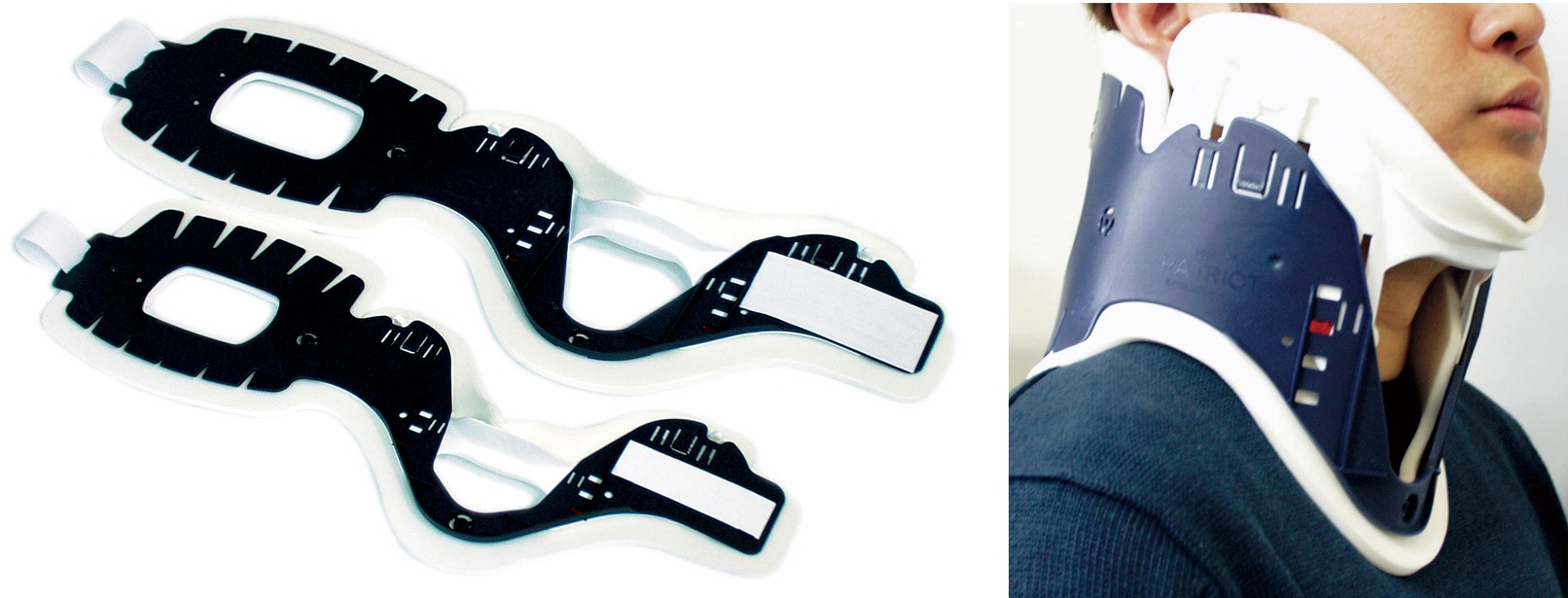

一般に、顎まで支えのある「硬性頸椎カラー(図1)」は、成人用と小児用があり、適切なサイジング*1と確実な装着のもと使用します。

*1【サイジング】=患者の肩峰と下顎の延長線上の間隔を測定してサイズを選択すること。

図1 頸部保護用品の例 硬性頚椎カラー

●側屈に対する固定性は弱く、移動や体位変換時は用手的保護の追加が必要

パトリオット WPA-7-1(アダルト)、WPA-9-1(チャイルド)

(製造:Wealthy Plastic & Electronic Products Company Limited. 、製造販売業者:株式会社ワコー商事)

しかし、頸部の屈曲・伸展に対してはある程度抑制できるものの、側屈に対する固定性は弱いため、移動や体位変換時は用手的保護の追加が必要です。ソフト頸椎カラーとの比較では、頸椎の動きを妨げる効果は大きいものの完全でなく、最も優れた固定方法は、耳の横に砂嚢を置くことであるとされています。

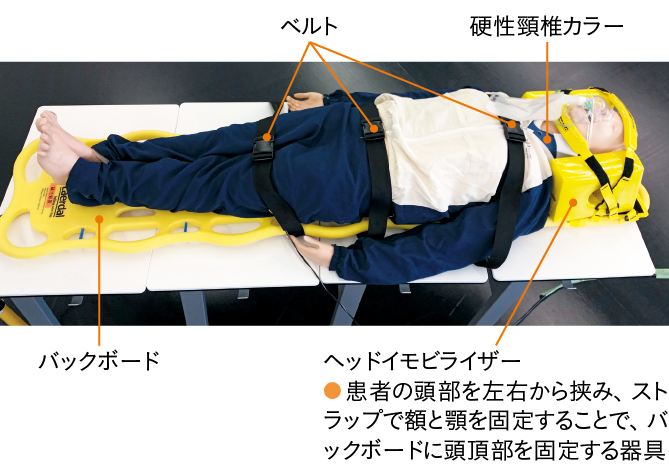

また、砂嚢と頸椎カラーの併用により、頸椎の動きが優位に抑制できるとの報告3により、現在の併用方法(頭部固定具〈ヘッドイモビライザー 〉+硬性頸椎カラー+バックボードの併用)が浸透したとされています(図2)。

図2 ヘッドイモビライザーとバックボードを併用した全脊柱固定の様子

頭部はヘッドイモビライザー、頸部は硬性頸椎カラーで固定し、全身はベルトによってバックボードに固定することで、搬送中に患者の脊柱が不用意に動くことを予防する。損傷臓器や骨折部位の保護にもつながる

この記事は会員限定記事です。