患者さんの訴えから重大な疾患を見きわめて、すぐに対応するには?今回は胸痛を起こすキラーディジーズについてです。12誘導心電図やOPQRSTT法などを活用したアセスメントについて紹介します。

●急性心筋梗塞

●急性大動脈解離

●急性肺血栓塞栓症

●緊張性気胸

4つのキラーディジーズを念頭にアセスメントを行う

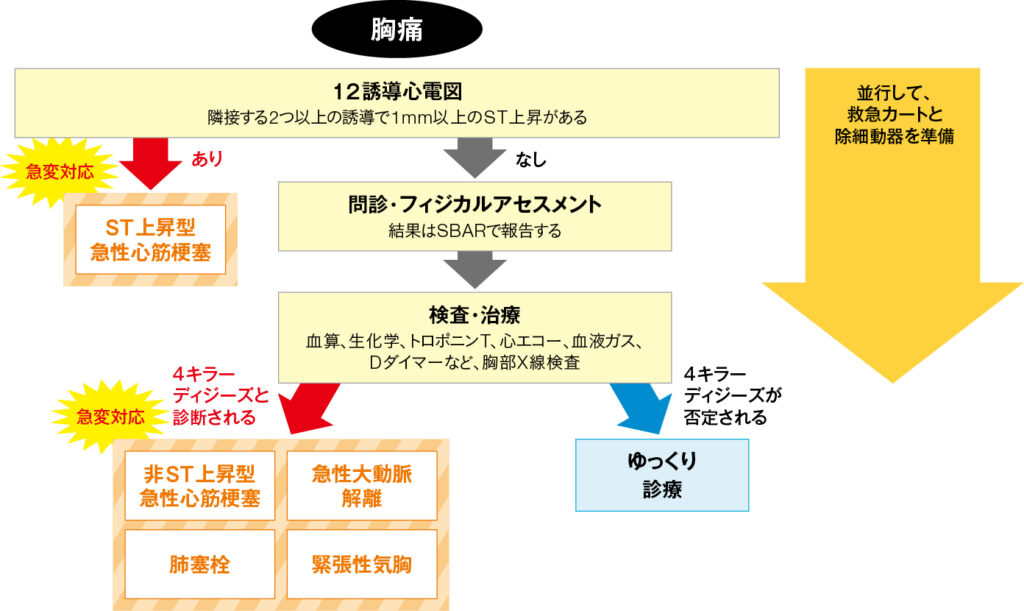

患者さんが胸痛や胸部違和感を訴えた場合、まずは上記の「4つのキラーディジーズ」を念頭に置き、下記の通りアセスメントと対応を進めます1。緊急度の高い疾患を見逃さないためには、病歴聴取(問診)とともに身体所見を観察し、緊急度・重症度を判断していくことが重要です。

胸痛の訴えがあったときのアセスメントの流れ(胸痛の急変対応プロトコール)

胸痛の訴えがあれば、まず12誘導心電図をとり、

ST上昇型心筋梗塞かどうか判断する

なかでも、致死的な疾患で、かつ発症率の高い急性心筋梗塞を確認するために、12誘導心電図を記録します。その結果、ST上昇を認めれば、ST上昇型心筋梗塞(ST-segment elevation myocardial infarction、STEMI)として早急な対応が求められます。ただし、急性大動脈解離の合併である可能性も視野に入れ、思い込みによって重要な徴候の見落としがないように注意しなければなりません。

一方、初回心電図でST上昇がなければ、非ST上昇型心筋梗塞(non-ST-segment elevation myocardial infarction、NSTEMI)、急性大動脈解離、急性肺血栓塞栓症、緊張性気胸について、各疾患の特徴をふまえた問診と身体所見から情報を集め、疾患をしぼり込んでいきます。

この記事は会員限定記事です。