過度な駆血やパンピングが検査値に与える影響とは?対策方法や、転倒混和の注意点など、看護師が知っておきたい採血手技のポイントを解説します。

Q. 過度な駆血やパンピングが検査値に影響を与えるって本当?

A.

筋肉を過度に収縮させるため、K、TP、Albなどが本来より高めの値となってしまいます。

安全な採血の実施には、血管を怒張させ穿刺部位を確認する必要があります。

駆血帯は、筋肉を収縮させ、静脈血の逆流を促進することで血管の確認を容易にします。しかし、駆血帯のみでは血管の走行や太さによって穿刺部位の確認が困難な場合があります。

そのときに、採血者の判断で以下の方法が行われてきました。

●前腕のマッサージや血管を軽く叩く

●タオルなどで温める

●パンピング(何度も手を握ったり開いたりを繰り返す動作)

●ハンドグリップ(拳を強く握る動作)

しかし今日ではこれらの方法、特にパンピングは「カリウム値に影響を与える可能性があるため、カリウム測定時には避ける」と『標準採血法ガイドライン』に明記されています1。

とはいえ、駆血帯の使用は検査値への影響があるものの、採血量の確保や再穿刺による患者の苦痛と神経損傷のリスクを回避する目的で必要です。影響をなるべく与えないための手技とはどのようなものでしょうか。

駆血帯とパンピングによる検査値への影響とは?

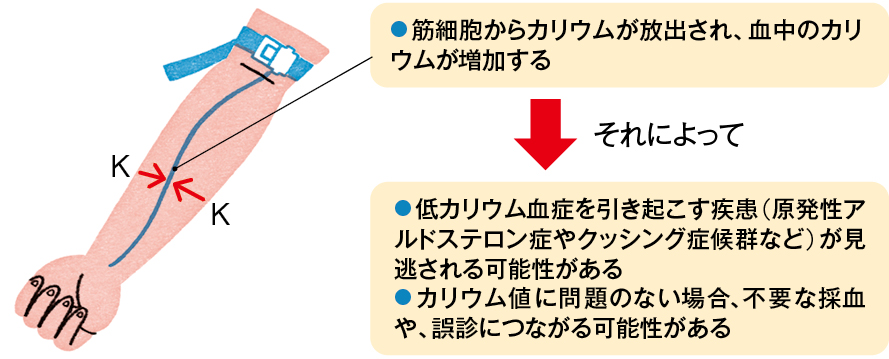

駆血帯を巻いたりパンピングを行ったりすることで、腕の骨格筋は収縮します。収縮した筋細胞からカリウムが放出されることで、そのまま検査値として反映されます(偽高値)。カリウムの偽高値

によって、図1のような事態が起こりえます2。

また、駆血帯を長時間巻いたままにすると、血液の濃縮などによって総タンパク(TP)、アルブミン(Alb)など、カリウム(K)以外の検査項目にも影響を及ぼします。

図1 カリウムの偽高値による影響

駆血帯やパンピングによる検査値への影響を防ぐには?

駆血時間は最小限に行います。駆血時間を減らすには、駆血帯装着前の目視や指による血管の確認が必要です。指の感触で位置を確認しておきましょう。

また血管の確認が困難な患者の場合は、パンピングやハンドグリップではなく、タオルで温めるか、血管を軽く叩くなどの手段が求められます。

この記事は会員限定記事です。