特に意識して水分出納(in-out)を確認すべき状況や病態とは?今回は経腸栄養投与中の水分出納の重要性や、下痢、便秘、高血糖といった経腸栄養法の合併症への対応について解説します。

「in-out(水分出納)をみるのはこんなとき!」の連載まとめはこちら

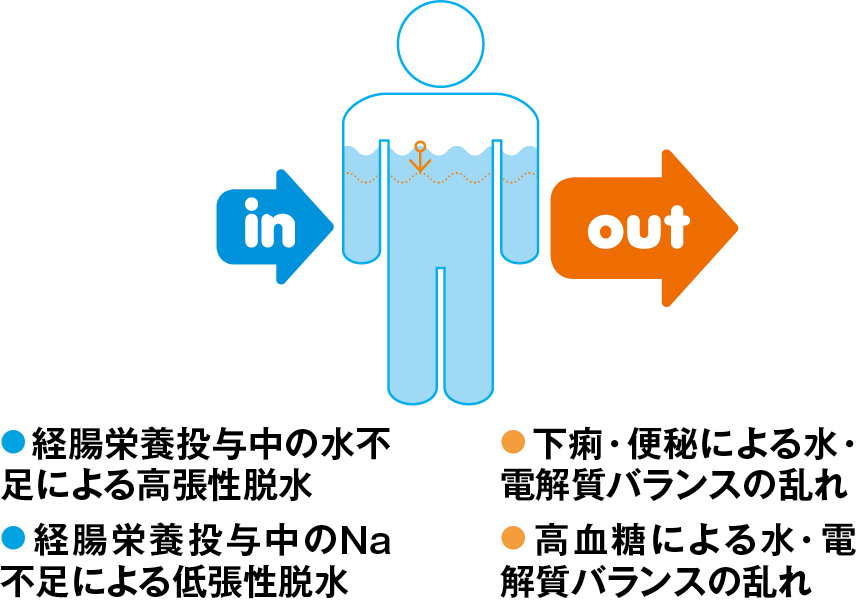

脱水(in<out)

不適切な経腸栄養投与は脱水、溢水、電解質異常などをまねく恐れがある

経腸栄養は静脈栄養より生理的であり、消化管本来の機能である消化吸収や腸管免疫系の機能が維持されるという利点があることから、さまざまなガイドライン1で「消化管が機能していれば経腸栄養を選択する」と推奨されています。

しかし生理的作用が正常に機能している患者ばかりではなく、高齢者や長期臥床、または消化管手術の既往歴など、消化管機能が低下している患者も少なくありません。経腸栄養の特性、適切な投与方法を知ったうえで管理を行わなければ、「脱水」「溢水」、ひいては電解質異常、合併症遷延などから、病状の重篤化につながってしまう可能性もあります。

そもそも健康な人は、脱水であれば恒常性がはたらき飲水行動を自然と行えますが、経腸栄養中の患者は「経口摂取困難な患者」「脱水の“閾値が高い”高齢者」「脳血管疾患などの意識障害患者」であることが多く、自ら水分を摂取する行動がとれません。そのため、医療者が適切な水分量を算出し、補う必要があります。

経腸栄養投与中のin-outの見方のコツ

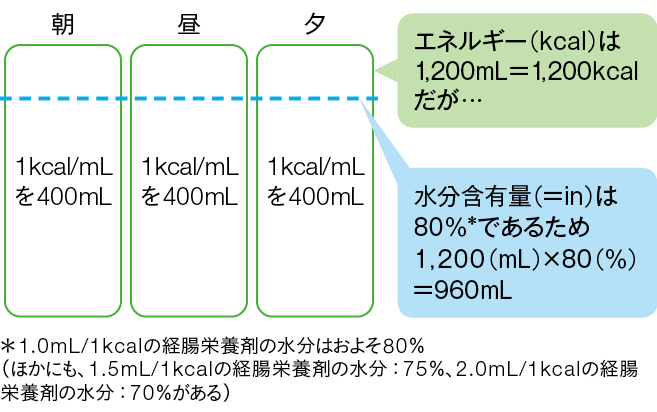

in:経腸栄養剤に含まれる水分量の把握

経腸栄養投与中の水分管理の考え方は輸液管理と同じです。喪失したぶんは補わなければいけません。

しかし経腸栄養剤の場合、輸液と異なり、100mL中に100mLの水分量が含まれているわけではありません。1kcal/mL濃度の経腸栄養剤の水分量は一般的に80%前後です(製品にもよる)。1kcal/mL濃度の経腸栄養剤の場合、残りの約20%は“水”として補う必要があります(図1)。

長期経腸栄養管理であれば、日々の水分不足による慢性的な脱水状態は脳梗塞などの誘因にもなり、その後の経過に重大な影響を与えかねません。

図1 経腸栄養剤の水分量の計算(例)

●kcalと水分量が同一という“誤った認識”だと、1日で240mlの誤差(上記例の場合)が生じることになる

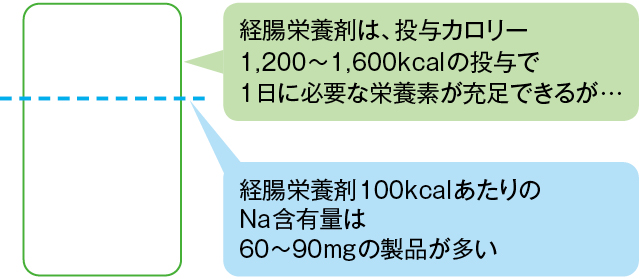

in:経腸栄養剤に含まれるNa含有量の把握

経腸栄養剤のNa濃度は、安全性と経腸栄養剤の製剤上の特性により低めに設定されています(図2)。そのため長期に経腸栄養剤を投与している場合、低Na血症を呈することがあります。

低Na血症となると、細胞外液の浸透圧が低下し、水分は細胞内へ移動します。それにより血管内脱水状態となり、「血圧の低下」「脈拍の上昇」「尿量の減少」などの症状が起きてしまいます。

慢性期患者では頻繁に血液検査を行うわけではないため、気がついたときには高度な低Na血症となっていることもあります。投与されている経腸栄養剤の組成などを、しっかりチェックすることが大切です。

なお、高齢者の低Na血症は抗利尿ホルモンの分泌異常(SIADH)が原因の場合もあります。この場合は浮腫や脱水はみられず、尿中Na濃度が高濃度(20mEq/L以上)になるため、区別できます。

図2 経腸栄養剤のNa含有量の計算(例)

●寝たきり高齢者で投与カロリーが1日量900kcalと仮定すると、経腸栄養剤のNa含有量は540~810mg/ 日(つまり、食塩相当量*1.37g~2.06g/日)となる。投与カロリーは充足できても、Na摂取量は少ない

*Na(mg)×2.54÷1,000=食塩相当量(g)

out:便通異常(下痢・便秘)による水・電解質バランスへの影響

経腸栄養投与中は、以下のような要因から下痢・便秘といった便通異常がみられます。

●経腸栄養剤の水・浸透圧

●栄養投与法(注入方法:投与ルート、量、速度)

●腸管の状態(廃用性萎縮、腸管の侵襲)

●患者の病的状態(腸内細菌叢の変化、薬剤起因性、乳糖不耐性など)

●抗菌薬の投与中

特に下痢は、定義によっても異なりますが、経腸栄養投与患者に最も高頻度にみられる消化器合併症です。重症の下痢は水・電解質異常をきたして致命的になる場合があるので、水・電解質バランスに注意が必要です(くわしくは次の【第9回】参照)。

また便秘では、腸管内に便が貯留することにより腹腔内の内圧が高まり、消化液が消化管内に貯留することから胃食道逆流が生じ、嘔吐などの原因にもなります。これにより、正常な消化吸収機能が妨げられ、必要な水分の吸収がされない(=脱水)ことになります(くわしくは次の【第9回】参照)

反対に、脱水状態から便秘になる機序も考えられます。

以上のことから適切な水分管理が必要となり、また腹部の観察や胃管逆流の有無、量の把握も重要となります。

この記事は会員限定記事です。