内視鏡検査・治療後に気をつけたい合併症である出血、穿孔、呼吸抑制・誤嚥について解説。急変徴候を見抜き、早期発見・予防につなげるためのポイントを紹介します。

*

内視鏡検査・治療には表1があります。今回は上部・下部消化管内視鏡による検査・治療時の合併症について説明します。

内視鏡検査・治療における合併症はさまざまで、疼痛、嘔気、発熱などがありますが、これらはほとんどが自然軽快するため、問題となる偶発症は「①出血」「②穿孔」が中心です。

また、内視鏡治療時は深い鎮静を行うため、それに伴う「③呼吸抑制・誤嚥」のリスクが高まり、注意が必要です。

表1 一般的に行われる内視鏡検査・治療

内視鏡検査

●上部消化管内視鏡検査(食道・胃・十二指腸)

●下部消化管内視鏡検査(小腸・大腸)

●内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)

内視鏡治療

●内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

●内視鏡的粘膜切除術(EMR)

●ポリープ切除術(ポリペクトミー)

●内視鏡的止血法(熱凝固法・機械法・局注法など)

●血圧低下

●呼吸数増加

●脈拍数増加

●吐血・下血/血便

⇒自覚症状がなく進行し、出血性ショックにつながる出血を疑おう!

出血の原因とは?

内視鏡検査時の手技による損傷や治療に伴う出血、止血法時の不十分な止血に伴う再出血などが原因です。出血の自覚症状がほとんどなく経過するものの、全血液量の20%の量を超えると出血性ショックに陥る恐れがあります。

吐血や下血/血便の場合は出血の状況を確認できますが、少量ずつの出血の場合は目で見て確認することが不可能なため、バイタルサインの変化から予測します。

出血の早期発見・対処のポイントは?

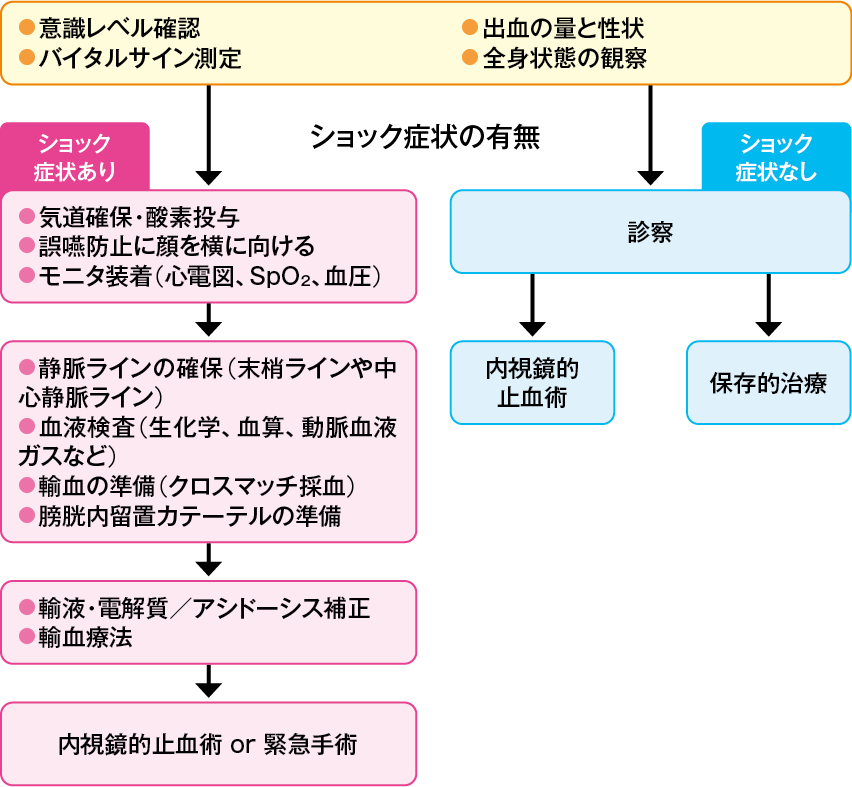

①バイタルサインの変化(ショックの徴候)を認めた場合(図1)

図1 出血時の対応フロー

呼吸、脈拍、血圧、体温、意識レベルといったバイタルサインの評価を行い、血圧の急激な低下、呼吸数の増加、脈拍数の増加を認めた場合、プレショック状態と考えて対処します。

ショックを疑う場合には、ショックの5徴候(ショックの5P、表2)の観察を行います。ショックは放置しておくと代謝面の悪循環の結果、不可逆性の臓器障害を引き起こすため、できるだけ早く病態を把握する必要があります。ショックを起こしている場合には、下肢挙上を行い、ショック体位をとる場合もあります。ただし心不全などではかえって呼吸状態の悪化を招くため、注意して判断します。

表2 ショックの5P

①蒼白:pallor

②虚脱:prostration

③冷や汗:perspiration

④脈拍触知不能:pulselessness

⑤呼吸不全:pulmonary insufficiency

急変時は、1分1秒の経過が患者の容態をさらに悪化させることにつながり、予後に大きく作用します。患者の状態把握・急変対応と同時に、医師への適切な報告(情報を確実に、かつ効果的な報告)、モニタ類の装着(パルスオキシメータ、心電図モニタなど)、救急カートの準備などを行いましょう。

②吐血・下血/血便を認めた場合

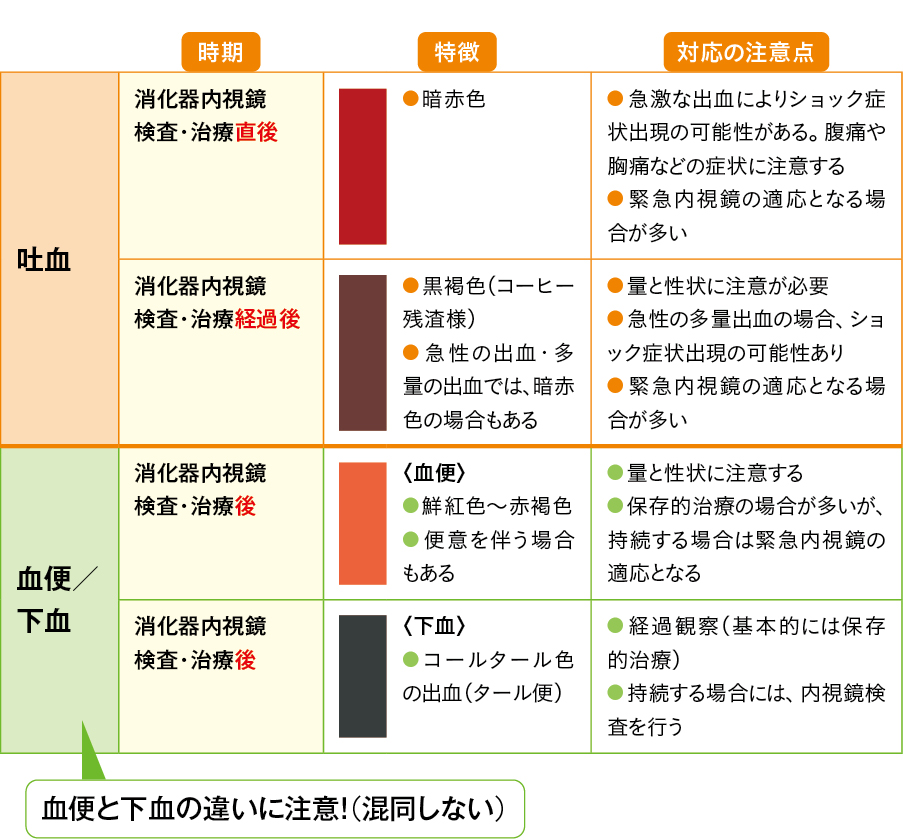

吐血や下血を認めた場合は、出血の性状や量の観察を行います。

出血してから吐血までの時間によって、血液の色は変化します。上部消化管出血の場合、胃酸によって黒色化します。しかし、食道や胃内の出血であっても、早期の出血や多量の出血の場合は鮮血色となります。

混同しやすい下血/血便の区別には注意が必要です。下血の場合、上部消化管・大腸より口側の消化管の部位にかかわらず出現することがありますが、これも出血出現までの時間や量によって、性状や色の変化を認めます。大腸の血便の場合、鮮紅色~赤褐色となります(表3)。

表3 消化管内視鏡における吐血・下血の特徴

吐血による気道閉塞や意識レベル低下では舌根沈下の危険性があるため、側臥位、もしくは顔を横に向け気道を確保します。口腔内に吐物が残っている場合は、かき出したり、吸引を実施し、窒息や誤嚥の予防に努めます。

ショック時には末梢組織の酸素化を図るために、酸素の投与を行うこともあります。

出血の予防・予測のポイントは?

この記事は会員限定記事です。