非がん患者さんの痛み・苦しみに、看護師はどのように介入すればよいのでしょうか。包括的アセスメントの流れや、アセスメントに役立つ包括的症状評価ツールについて解説します。

全人的苦痛の包括的アセスメントと評価項目

患者さんは全人的苦痛(前回の記事を参照)1を抱えています。そのため、包括的アセスメントにより多方面からケアを行う必要があります。

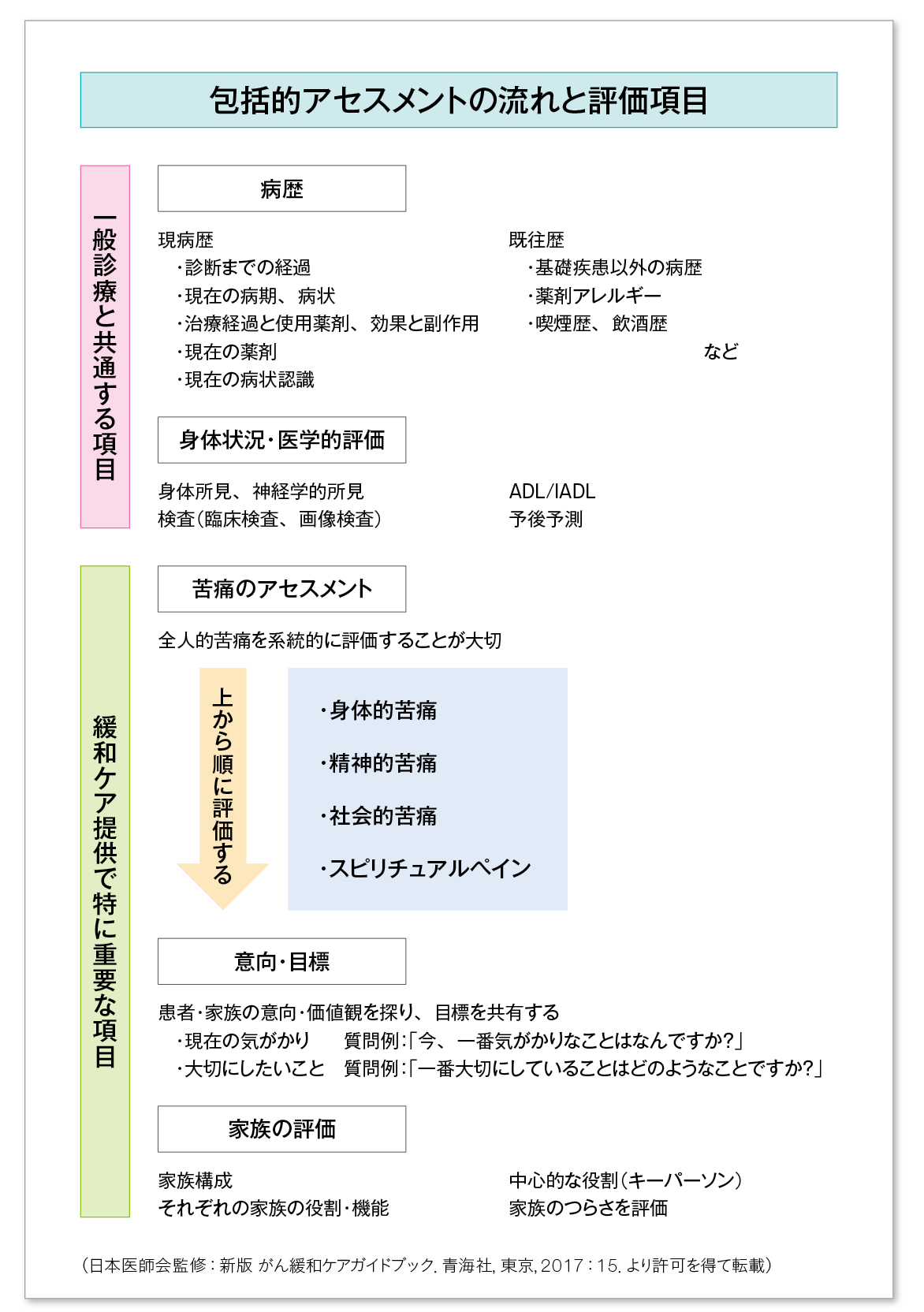

包括的アセスメントの流れを図12に示します。

がん、非がん疾患にかかわらず、この流れを参考にケアを行う。

図1 包括的アセスメントの流れと評価項目

これは、がん、非がんを問わず共通した内容であり、非がん患者の緩和ケアでも、がん患者と同様のアプローチを行うことが求められるため、非常に重要です。 患者さんの症状を苦痛の評価に関しては、「身体的」「精神的」「社会的」「スピリチュアル」の4つの側面それぞれに対してケア介入を行うことで、患者・家族の苦痛の軽減をめざします。

臓器不全における苦痛症状

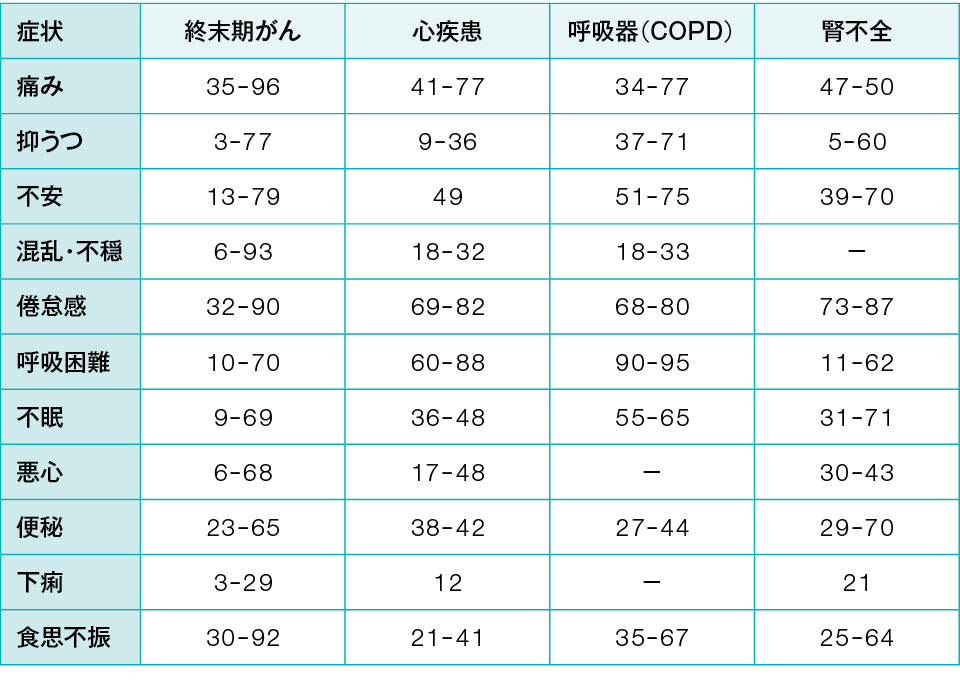

非がん疾患ごとに苦痛症状の有症率にはばらつきがあり(表1)3、1人の患者さんで複数の苦痛症状がみられる場合がほとんどです。疾患ごとに頻度の高い症状を知り、その緩和方法に習熟することが、各疾患の緩和ケア看護への近道です。

表1 臓器不全型の各疾患における苦痛症状の有症率(%)

平原らは、在宅死亡患者(242例)の後ろ向き調査で、死亡前1週間の苦痛の出現率を調査しました。その結果、慢性心不全や呼吸器疾患などの臓器不全群では呼吸困難が最も多く、認知症や脳血管障害では嚥下障害や食思不振が多いことがわかりました。

また、神経難病では嚥下障害や呼吸困難が多く、慢性腎不全ではむくみや食思不振が多い特徴4がみられました。

苦痛の包括的評価ツール

そのため、痛みなどの苦痛を評価するために、「エドモントン症状評価システム改訂版 日本語版(Edmonton Symptom.Assessment System Revised Japanese version:ESAS-r-J)」(図2)5 などの包括的評価ツールを利用すると便利です。

この記事は会員限定記事です。