白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など、血液がんの最新の治療・ケアについて解説。今回は免疫療法を取り上げます。免疫チェックポイント阻害剤、CAR-T療法のしくみを紹介します。

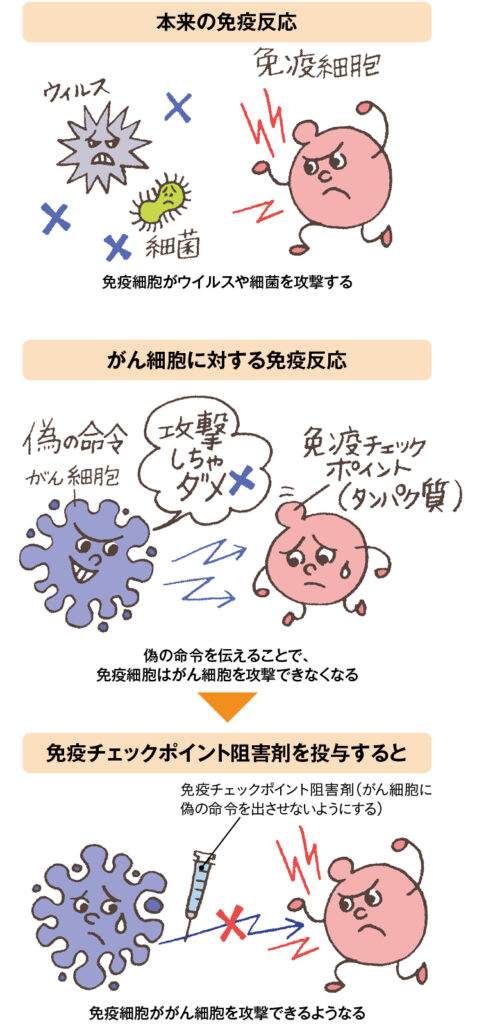

免疫チェックポイント阻害剤のしくみ

「免疫」とは身体のなかで、「自己」でない「異物」の侵入を防いだり、侵入してきた「異物」を排除したりする抵抗力のしくみのことをいいます。この免疫のしくみを利用してがん治療に活かす免疫療法が、現在がんの治療で広く行われている外科治療、化学療法、放射線治療、緩和治療に続く「第5のがん治療」として研究開発が進んでいます。

がん細胞は、免疫細胞の表面にある「免疫チェックポイント」というタンパク質に攻撃を抑制する偽の命令(シグナル)を送り、免疫による監視を逃れていることがわかってきました。

免疫チェックポイント阻害剤は、がん細胞が偽の命令を出すしくみを防ぐことで、間接的にがん細胞の周囲にある免疫細胞が正しくがん細胞を攻撃するように仕向けます(図1)。

図1 免疫チェックポイント阻害剤のしくみ

すでに血液がんの領域では、2018年にノーベル生理学・医学賞を受賞された本庶佑(ほんじょ・たすく)先生が発見されたPD-1という分子をターゲットとした2種類の免疫チェックポイント阻害剤(ニボルマブ、ペムブロリズマブ)が、再発・難治性のホジキンリンパ腫に有用性が示されています。

他がん腫では「免疫チェックポイント」を担うCTLA-1やPD-L1など他の分子をターゲットとした多くの薬剤が承認され、免疫チェックポイント阻害剤どうしの併用療法も、悪性黒色腫や腎細胞がんなどで有用性が示されています。

実臨床に導入されつつあるCAR-T療法

また、キメラ抗原受容体T細胞(CAR-T)療法も次世代の免疫療法として注目されています。 CAR-T療法では、患者の血液を採取し、その中から免疫細胞(T細胞)を分離し、体外で遺伝子組換えを行い、細胞表面にキメラ抗原受容体(CAR)と呼ばれるタンパク質を産生します。

この細胞に、CD19と呼ばれるB細胞に特異的に認められる抗原をターゲットとする命令を植えつけて、患者の体内に戻すと体内でさらに細胞が増殖し、加工されたCARの指示に従って血液がん細胞を認識・攻撃します(図2)。

この記事は会員限定記事です。