バイタルサイン測定の頻度の決め方について解説。頻度を決める参考となる、早期警告スコアリングシステム「NEWS」を紹介します。

バイタルサインを測定する頻度は?

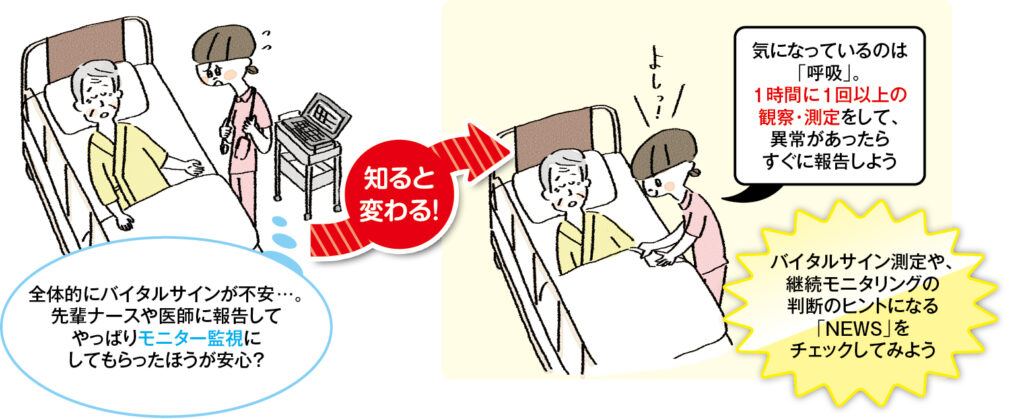

日本での検温は、医師の指示に基づいて行われています。例えば手術予定や糖尿病の教育入院だと1日1回のバイタルサイン測定でしょうか?あるいは状態が不安定だと医師の指示もありますが、看護師の判断で測定することも多いでしょう。

逆に重症状態や術後患者などでモニターを使用している場合では、実測および記録回数は減少するかもしれません。特に呼吸は、経皮的酸素飽和度(SpO2)がパルスオキシメーター測定されるようになってから実測はとても減少してきていると思います。

しかし実測値が重要なこと、機器に頼ってはいけないことは、本特集の【第5回】、【第6回】でも説明されていますね。 看護師は「体温」「脈拍」「血圧」に異常がみられれば、平常に落ちつくまで測定することを行っています。次の勤務者への報告も兼ねて、勤務交替前には測るようにしていることも多いでしょう。

早期警告スコアリングシステム「NEWS」とは?

重篤患者を発見するためのシステム

文献的には、一般病棟で重篤な状況にある患者さんを発見するためにルーティーンに生理学的な測定と観察を行う、イギリスの早期警告スコアリングシステム「Early Warning Scoring System(アーリーウォーニングスコアリングシステム、EWSS)」があります。

それが年々洗練され、急性疾患患者の重症度を査定する基準「National Early Warning Score(NEWS、表1)」として、イギリスでは一般化されているようです。このNEWSでは、バイタルサインの測定間隔も点数化することで判断が可能になっています。その内容を紹介します。

表1 早期警告スコアリングシステム「NEWS」(英国 NHS)

呼吸数では「8回/分以下」「25回/分以上」で“1時間に1回以上の観察”

NEWSでは、“それぞれのバイタルサインで異常値がある(合計点5以上)”あるいは“1指標のスコアが3であればそれだけで「1時間に1回以上観察(測定)」することを勧めています。

例えば「呼吸数」の欄をみると、8(回/分)以下、あるいは25(回/分)以上ですでにスコア3、つまり「1時間に1回以上観察」という頻度が示されています。

実際には呼吸数はあまり計測されていないので判断しづらいのですが、呼吸数は患者さんに触れずに寝ていても計測可能であるため、患者さんにいちばん負担なく計測できる指標であり、もっと利用するとよいでしょう。

この記事は会員限定記事です。