退院後の生活を見据え、患者さんの自立のために実践できる“ちょっとリハ”とは?今回は、転倒・転落防止のためのベッド周囲の環境設定のポイントを紹介します。

*

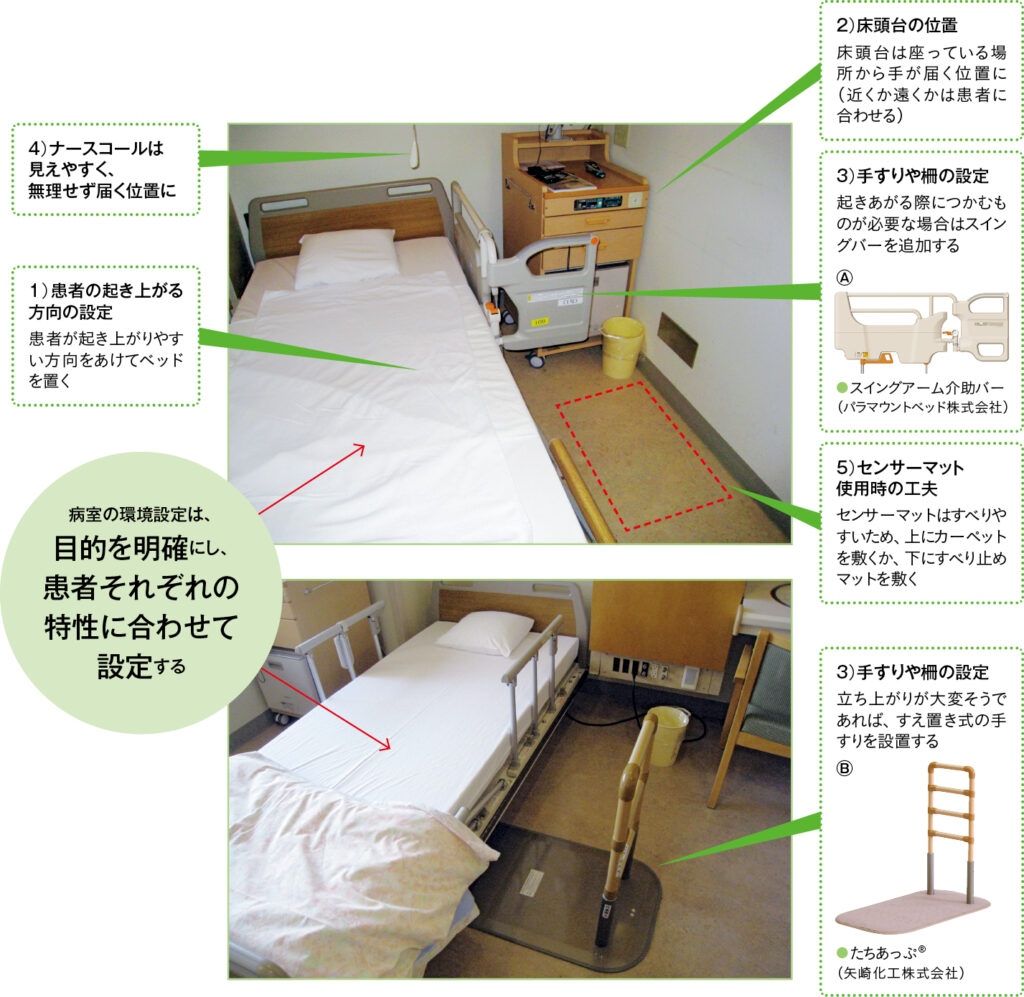

病室の環境設定は、患者さんそれぞれの特性に合わせる必要があります。今回は“歩行に見守りが必要なのに、1人で歩いてしまう”患者さんを例に解説します(図1)。

図1 転倒・転落防止のためのベッド周囲の環境設定ポイント

●退院後も含めた転倒予防の訓練を効率的に実施できる

ポイントはベッド、床頭台、柵、ナースコールの位置

1)患者の起き上がる方向の設定

起き上がりが行いにくいと臥床傾向になりやすく、何ごとも面倒くさくなる患者さんもいます。ベッドの位置を整えることは重要です。例えば片麻痺の患者さんであれば、基本は「非麻痺側のほうへと起き上がる」です。

廃用症候群や短期入院の方であれば、自宅の設定に近い状態に設定しましょう。繰り返し起き上がる機会が増えるだけで、リハの時間よりも効率的、かつ自主的な訓練になります。

2)床頭台の位置

『座っている場所から手が届く位置』が、無理なく動作が行える位置です。床頭台に寝ている状態で手が届きやすくするのか、座っている状態で届きやすくするのか、わざわざ離して届きにくくするのかは、患者さんに合わせます。

床頭台が固定できるタイプであれば、立ち上がりや歩行の手すり代わりに使用してもよいでしょう。

3)手すりや柵の設定

無理なく立ち上がれる方は通常のベッド柵でも問題ありませんが、ちょっとつかまるものがほしい人にⒶのようなスイングバーを追加します。 立ち上がりが努力的な場合は、Ⓑのような据え置き式の手すりを使用します。側方だけではなく、前方からや斜めからなど、本人の状態に合わせて設定できます。

据え置き式の手すりは支えの板の上に患者さんが乗るので、柵の部分に寄りかかっても倒れません。しかしⒶのような手すりでは寄りかかるとストッパーが外れる危険性があるので注意しましょう。特に更衣の際にふらついて寄りかかる場面が見られる場合には、据え置き式Ⓑがお勧めです。

4)ナースコールは見えやすく

本人にナースコールの子機が見えているのか、確認することは重要です。ナースコールを探すことでバランスを崩してしまうこともあるためです。

また、ナースコールを押したがらない患者さんは比較的多くいます。“気を遣うから”“わざわざこれくらいのことで”と押さないでいる人や、ナースコール自体の認識ができない場合もあります。なぜコールしてほしいか、説明で済めばいいのですが、それで済まないことが多いのが現実です。

この記事は会員限定記事です。