退院後の生活を見据え、患者さんの自立のために実践できる“ちょっとリハ”とは?今回は、自分である程度体位変換ができる人について、動作改善を支える体位変換の方法を紹介します。

患者が主体的に動くのを待ち、介助すべき部分の情報を得る

実施の段階では、寝返りなどの動作をある程度できる人とできない人に分けて考えます。

“できる人”の介助については、患者さんの動きのなかから自分では行いにくそうなところを探してみましょう。そのためには『待つ』技術(すぐに介助をせず、患者さん自身で動作を行うタイミングを“待つ”ことで、何を介助すればよいか、情報が具体化してくる)がとても重要になります。

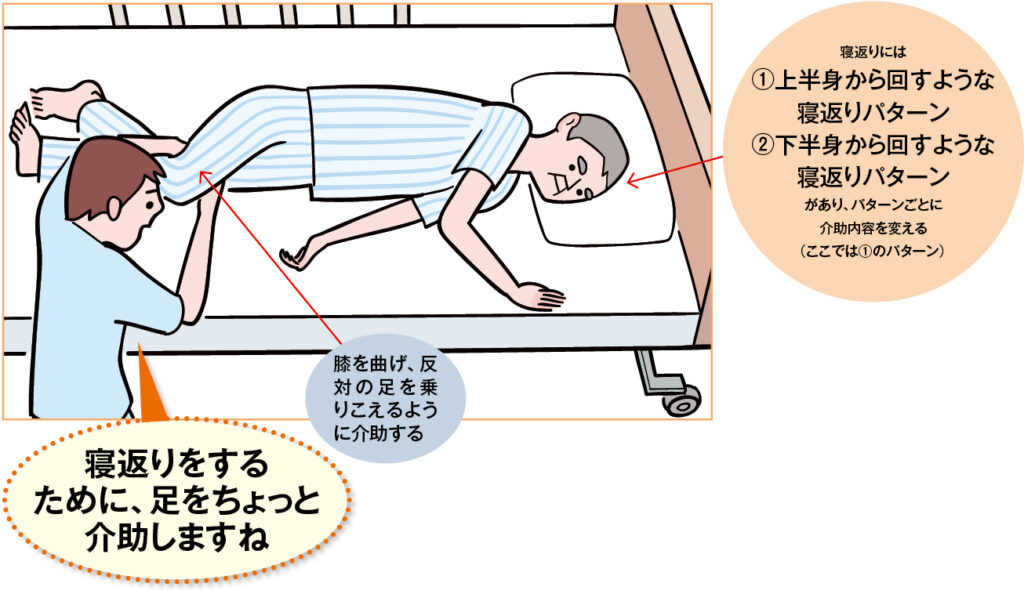

人は発達段階から寝返りのパターンが少しずつ異なり、大きくは①上半身から回すようなパターン、②下半身から回すようなパターンの2つに分けられます(図1)。

図1 患者主体での体位変換のポイント

●介助者が患者本人の動きを待つことで、介助者主体の介助ではなく、患者主体の介助となり、本人の動作の改善につながる

動かしにくそうな箇所を見つけて介助する

この記事は会員限定記事です。