日常的に行う末梢留置カテーテルの穿刺や管理について、それらを「なぜ行うのか」を解説していく連載。第5回は、ルート確保時の駆血を「静脈は怒張、動脈は触れる」程度の圧で1~2分をめやすに行う理由を紹介します。

ルート確保時の駆血は、「静脈は怒張、動脈は触れる」程度の圧で、1~2分をめやすに行う

●過度の駆血は静脈の血流量を減少させ、かえって静脈が怒張しなくなるため

●長時間の駆血で神経傷害、皮膚傷害、内出血の恐れがある

ルート確保時の駆血の注意点は?

駆血は、静脈を怒張させ血管の走行を強調し、穿刺をしやすくすることを目的としています。そのための駆血方法のポイントとして、駆血の強さは、「静脈圧より高く、動脈圧より低く」と言われます。

これは、動脈を完全に遮断する程度の強さで駆血すると、静脈の血流量が減少し、静脈が怒張しなくなるためです。上肢の場合で、静脈は怒張するが橈骨動脈は触れる程度がよいとされています。

実際に患者さんに駆血帯を巻く際、部位としては、穿刺部位よりも5~10cm中枢側に装着します。駆血帯を巻いたあとは、駆血の強さを確認するため動脈を触知し、静脈と血管の走行を確認したうえで穿刺します。

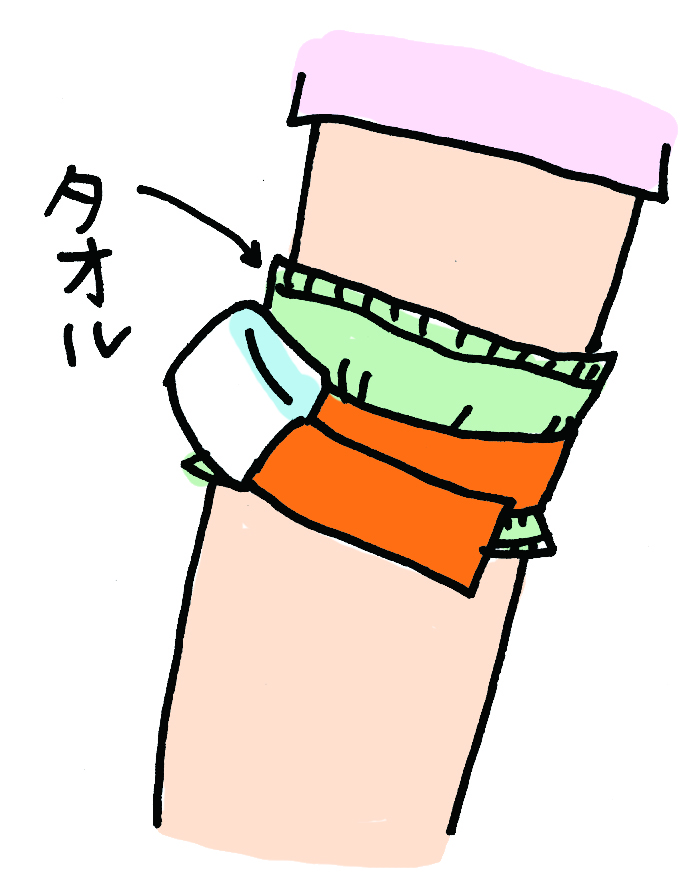

また駆血帯を巻く際に注意する点として、高齢者やステロイドを長期に使用している患者さんで皮膚が脆弱な場合、駆血帯の使用により容易に皮膚傷害を形成することがあります。 その場合は皮膚傷害予防のため、薄手の服やタオルなどの上から駆血帯を巻くとよいでしょう(図1)。

図1 皮膚障害を予防する駆血帯使用時の工夫

駆血時間は神経傷害や皮膚傷害を避けるため、1~2分をめやすに

採血時”の駆血時間については、検査値への影響から1分以内とされています1。

この記事は会員限定記事です。