拘縮患者さんに適切なケアを行うために、看護師が知っておきたいポイントとは?今回は、拘縮とはどのような状態か、なぜ麻痺のある患者さんに起こりやすいのかを解説します。

なぜ麻痺が拘縮につながる?

拘縮患者さんに適切なケアを行うために、まず拘縮とはどのような状態か、なぜ麻痺のある患者さんに起こりやすいのかを解説します。

「麻痺」という言葉からは、どんなことがイメージされるでしょうか? 「運動麻痺」や「温痛覚(感覚)麻痺」、その他「金銭感覚が麻痺している」という表現などにも使われていますが、ここでは臨床でよく目にする運動麻痺と拘縮の関係を少しだけ解説していきます。

拘縮とは?

「拘縮」という言葉は、臨床 ─ 特に脳神経の領域で勤務されている方はよく聞いていると思います。拘縮とは、簡単に言うと「関節が動かしにくくなった状態」を指すもので、麻痺により筋肉が縮んだりすることで起こります。

関節拘縮の原因を5つのタイプに分けた、Hoffaの分類(表1)はご存じでしょうか? 表1のとおり、拘縮は5つに分類されますが、今回注目するのは筋性拘縮と神経性拘縮です。

なぜか? この2つが、麻痺との関連がある拘縮だからです。

表1 Hoffa の分類

皮膚性拘縮

皮膚の熱傷、創傷、炎症などによる瘢痕拘縮のことであり、皮膚が弾性を失った状態

結合組織性拘縮

皮下軟部組織と靱帯や腱などの結合組織の病変に起因する

関節性拘縮

滑膜、関節包、靱帯などが炎症や損傷により、癒着、萎縮したもの

筋性拘縮

筋肉の収縮性、伸展性の減少や、関節が長期間一定の位置に固定され、可動域が制限されたもの神経性拘縮

末梢神経や中枢神経系の疾患によって起こる

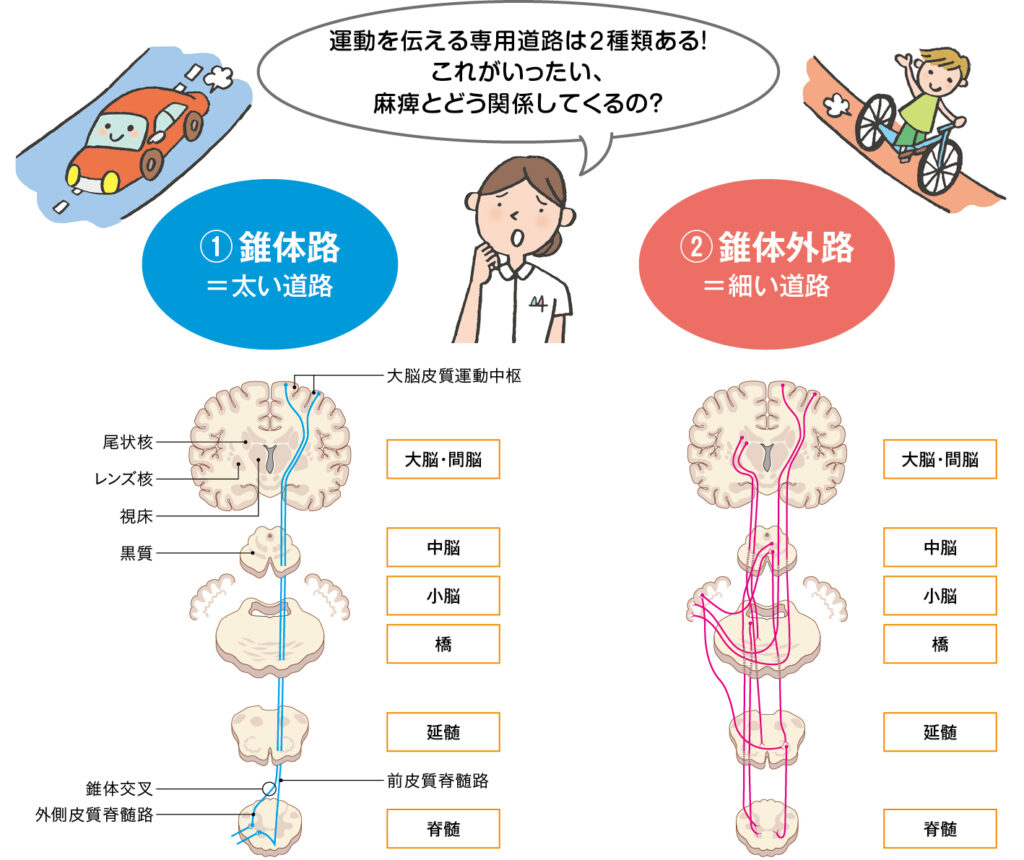

錐体路とは?運動麻痺が起こる原因は?

運動麻痺は、錐体路の障害によって引き起こされます。錐体路とは、「脳からの運動の指令を、 筋肉まで伝える専用道路」です(図1-①)。この専用道路が遮断されると、「麻痺」が生じます。

では、運動は錐体路だけでコントロールされているかというと、人間の体はそんなに単純ではありません。錐体路という「太い道路」の脇には、「細い道路」がいくつも建設されています。この細い道路の役割は何か? というと太い道路の調整役です。専門的には「網様体脊髄路」「前庭脊髄路」などたくさんありますが、これらをまとめて錐体外路と呼んでいます(図1-②)。

運動はアクセルとブレーキのバランスが大切

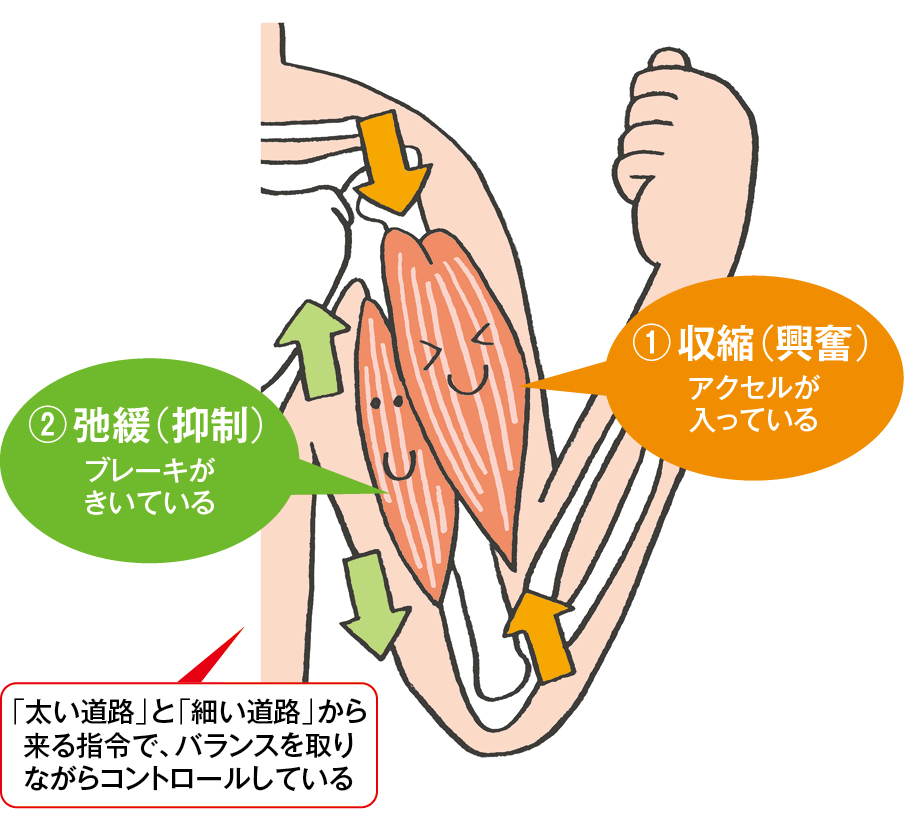

ここで、錐体路と錐体外路の役割を説明するために、「腕を曲げる」という動作をみてみましょう(図2)。

腕を曲げるとき、一方の筋肉は収縮(興奮)しています(図2-①)。しかし、もう一方(図2-②)の筋肉は弛緩(抑制)していますね。このように、メインの筋肉の特徴を補う形で、もう一方の筋肉は逆の動きをしています。

つまり「アクセル(興奮)」と「ブレーキ(抑制)」のバランスが保たれることによって、「腕を曲げる」という動きが可能になっています。

さて、ここで話を「錐体路(運動を伝えるための専用道路)」に戻します。「錐体路が遮断されることによって麻痺が生じる」というのは、言い方を変えると「アクセル(興奮)」「ブレーキ(抑制)」のバランスが崩れている状態と言えます。

拘縮が起こる原因は?

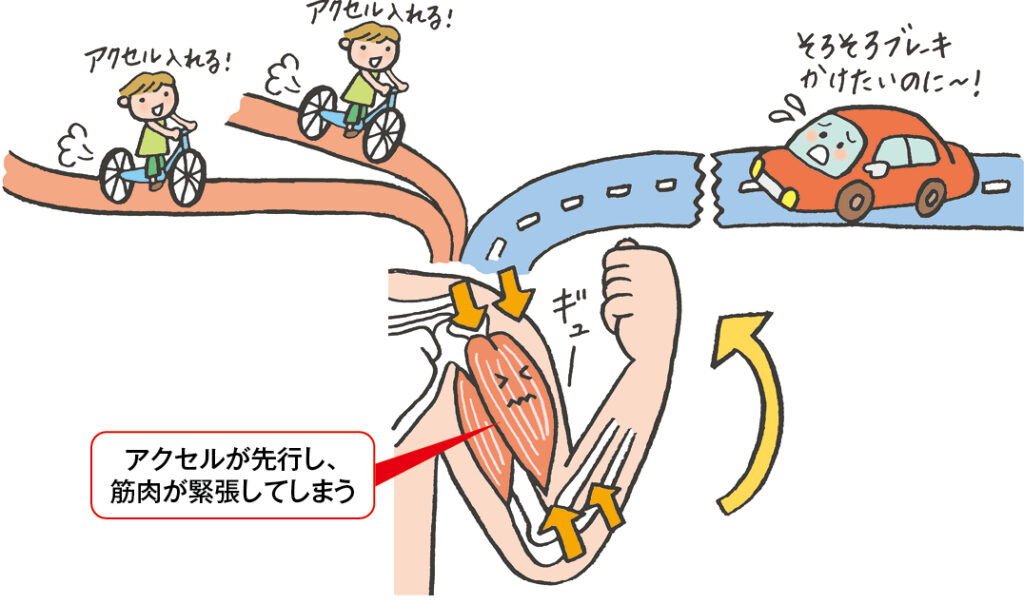

ここで覚えておかなくてはならないのは、アクセルとブレーキのバランスが崩れたときにはアクセル(興奮)が先行してはたらいてしまうということです。その理由は、錐体路が遮断されたあとも残る「細い道路(調整役である錐体外路)」のほとんどがアクセルを担当しているからです(図3)。

通常は、アクセルの踏み方を調整することで筋肉の収縮をコントロールしていますが、「太い道路」が遮断されると「細い道路」が活発に活動してしまいます。そのため筋肉が過剰に収縮するのです。

これを緊張(縮む)が強いなどと表現したりしています。

筋肉が緊張した状態が持続すると、容易に関節を動かすことが困難となります。いわゆる「関節が動かしにくくなった状態=拘縮」となるわけです。

*

筆者は北国出身。冬は吹雪で、高速道路がよく通行止めになります。高速道路が通行止めになったとき、一般道の車の量が多くなりますよね。麻痺と筋肉の緊張の関係はこれととても似ていると感じながら、渋滞の一般道路(錐体外路)を走っています。

(第1回)

- 1.田中義行 監修:オールカラー介護に役立つ! 写真でわかる拘縮ケア.ナツメ社,東京,2016.

2.曷川元 監修,日本離床研究会 編集協力,飯田祥,黒田智也,久松正樹,他 著:離床への不安を自信に変える 脳卒中急性期における看護ケアとリハビリテーション完全ガイド.慧文社,東京,2015.

3.安藤佑介:利用者に心地よい介護技術「新感覚介助」というアプローチ.中央法規出版,東京,2015.

4.下元佳子:モーションエイド─ 姿勢・動作の援助理論と実践法 ─.中山書店,東京,2015.

※この記事は『エキスパートナース』2019年2月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。