患者さんの体験・心理についての「研究」を原著者に紹介してもらい、臨床で活用したいこころのケアを探ります。今回は、下降期を生きるがん患者さんにとっての「生きようとする力」と心理状態についてです。

下降期を生きるがん患者さんにとって、「自己の回復」とは?

身体機能の回復が見込めない場合も、患者さんは生きようとする潜在力を示す

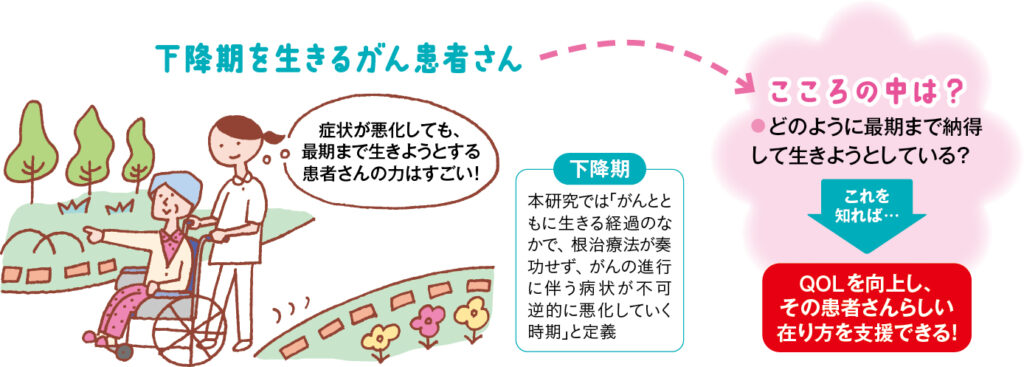

がんの浸潤や転移によって身体機能が低下している下降期(定義参照)の患者さんが、がん治療を受ける場合、治療に伴う副作用の出現頻度は高く、病状の進行やがん治療に伴う身の置きどころもない症状によって、患者さんの回復は見出されにくい状況に置かれます。

しかし筆者は、「病気とは回復過程」1という看護哲学に基づき、身体機能の回復が見込めない患者さんにも回復はあると考えてきました。そして臨床で、がん治療中に病状が悪化しても最期まで生きようとする患者さんにかかわる機会をもち、患者さんが生きようとする潜在力を現す様(さま)を「自己の回復」*1と捉え、着目しました。

患者さんにとって「自己の回復」とはどういうことなのかを明らかにできれば、がんの進行・再発を体験してもなお、過酷ながん治療に臨む患者さんの生活の質(QOL)の向上につながる“その人らしい在り方”を支援できるのではないかと考えました。

*1【自己の回復】=本研究では、「環境との相互作用のなかで全体としてのその人が、その人自身の生を生きていく潜在力を現す様」と定義しました。

本研究は以下の倫理的配慮をもとに実施されたものです。

●倫理審査委員会の承認を得ました。

●研究の趣旨、自由意思による研究への参加、途中辞退の保障、個人情報の保護について対象者に口頭および文書で説明し同意を得ました。

●筆者が対象者に援助するときは、対象者の状況に応じて看護計画を随時調整し、対象者の苦痛を迅速に緩和することを最優先に行動しました。

研究の方法

疑問(調べたこと)

●がん治療を受けながら下降期を生きる患者さんにとって「自己の回復」とはどういうこと?

研究対象

●病期分類ステージⅢ~Ⅳ期の消化器がんに対するがん治療を受ける患者さん5名(男性4名、女性1名、平均69.2歳)

研究方法

●患者さんがその人らしく在ることをめざして筆者が行った、援助の経過記録を質的統合法(KJ法)*2を用いて分析

*2【質的統合法(KJ法)】データをラベル化し、グループ編成を繰り返し、現象の論理を探る手法。

発見:患者さんは現実の厳しさを認知するからこそ、自分にとって意味ある在り方を見出していく

この記事は会員限定記事です。