『自立と生活機能を支える 高齢者ケア超実践ガイド』の試し読み記事を公開!今回のテーマは「歩行・移動、ADL低下に対するケア」です。歩行補助具・車椅子の選定などについて解説します。

歩行・移動、ADL低下に対するケアの考え方

対象者の歩行・移動、ADL低下に対するケアにおいて重要な視点は、いかにして自立支援を促すことができるかに尽きます。そのためには、対象者が各動作を遂行するために不足している部分を介助するだけでなく、いかにして各動作を対象者自身が主体的に行えるようにするかを考える必要があります。

①自立支援とリスクのバランスを考慮する

対象者の状態によっては、動作上での自立支援が難しいケースも存在します。対象者の状態をアセスメント結果に基づいて正確に判断し、そのニーズや達成可能性を考慮したうえでケアを実施していくことが必要です。

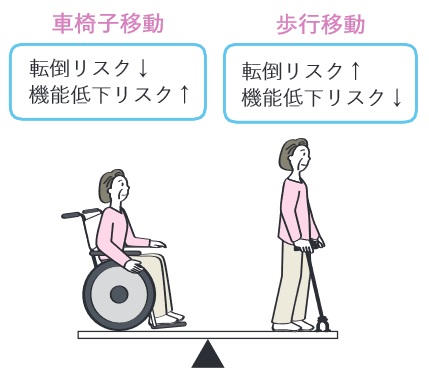

一方、自立支援を促す場合でも、逆に促さない場合でも双方にリスクは伴います。例えば、歩行に監視を要す対象者において、車椅子の利用を促し、歩行機会がなくても生活できるようにすることは、転倒リスクを軽減し、対象者の安全性を担保することはできます。しかし、長期的には対象者の歩行機能低下を招くリスクがあり、たとえ車椅子を利用して移動を継続したとしても、移乗や排泄動作時の転倒リスクを増加させる可能性があります。

逆に、対象者が歩行での移動機会を設けることは、歩行機能知低下のリスクは軽減できるものの、歩行中に転倒が生じるリスクは増えてしまいます。このようなリスクの2面性をしっかり理解し、その両者のバランスを考慮したうえで、歩行・移動やADLのケアの内容を決定する必要があります(図1)。

図1 移動方法の選択によるリスクとバランスの考え方

②対象者の尊厳を考慮する

また、歩行・移動やADLのケアにおいては、人的リソースだけでなく、補助具などの利用や環境へのはたらきかけが重要な役割を担います。特に自立支援を促す場合、対象者自身の尊厳を守ることが必要な場面があります。

例えば、「排泄時、誰かに手伝ってもらう」という行為を喜ばしいと感じる人は少なく、どちらかというと「恥ずかしい」という感情を抱くことが多いものです。それは、たとえ介助が必要な対象者においても同様であり、対象者の尊厳を考慮すると、できる限り人的な介助がない環境で排泄が行えることが重要になります。

その際、トイレの構造や手すりの位置、各種センサーなどを組み合わせると、最小限の介助で排泄が実施できるケースは少なくありません。介護ロボットなどの利用も含めたケアにおける人的リソースを軽減する考えは、技術の進歩とともに広まっていくことは間違いないといえます。

歩行補助具・車椅子の選定

自立支援を達成するために、移動は可能な限り対象者が自立して行える方法を選択します。そのためには、対象者にとって適切な歩行補助具や車椅子などは、評価結果に基づいて選定することが必要になります。

①杖

杖にはいくつか種類がありますが、一般的なT字杖よりも4点杖など支持基底面が広い杖のほうが安定性は増します(図2)。一方、杖は重く、操作性は低下するために歩行速度を制限してしまい、持ち運びで難渋することもあります。一方、可動式4点杖は通常の4点杖よりも支持基底面は狭いものの操作性が高く、利用しやすい場合もあります。

図2 主な杖の種類

②歩行器

歩行器は主に車輪がついているタイプ(歩行車)と固定型の2種類に大別されます(図3)。歩行車は比較的歩行速度を制限しない一方、段差の昇降には不向きであり、自宅内での利用は難しいことが多いです。

一方、固定型は歩行速度を制限するものの、小さな段差があっても利用可能であり、安定性も高くなります。適応される対象者の特徴として、パーキンソニズムなどを有し突進傾向がある場合、失調症状などで動作中のふらつきが強い場合は歩行車よりも固定型が適切な場合があります。

図3 主な歩行器の種類

③車椅子

車椅子の種類は分類によってさまざまですが、一般的に利用されることが多いものを図4に示します。

図4 主な車椅子の種類

標準型と介助型の違いは、タイヤの大きさです。介助型では自走するためのハンドリムが不要なだけでなく、タイヤも小さくすることで軽量化を図り、介助者の負担が軽減されます。6輪型は小回りが利くため、自宅内での利用に適しています。モジュール型は対象者の体型に合わせてサイズや様式の変更が可能ですが、接続部品などが多く、標準型よりも重いというデメリットもあります。ティルト・リクライニング型は座位保持が困難な対象者で適応になりやすいです。

特に片麻痺を有する対象者が車椅子自走で移動する場合は、下肢も操作に用います。車椅子座位の状態で下肢の操作が可能か否かを評価しておくことは重要です(図5)。

図5 片麻痺者の車椅子自走の評価

自立と生活機能を支える

高齢者ケア超実践ガイド

前田啓介、永野彩乃 編

B5・304ページ、定価:3,850円(税込)

照林社

※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。