神経難病のケアについてわかりやすくまとめた『神経難病の病態・ケア・支援がトータルにわかる』の試し読み記事を公開。今回のテーマは「神経難病看護とは」です。指定難病の3つの類型を確認し、難病看護の展開を考えていきます。

難病の「分類」を理解する

指定難病は、2024年現在、341疾患あります。

以前は、神経系、膠原系、消化器系の3つでとらえられてきましたが、指定された疾患が増えたなかでは、現実的ではありませんでした。そのため現在では、14疾患群に大別されています1)。

疾患名をすべて覚える必要はありません。ここでは、看護に必要な視点として、おおまかに難病の特徴をとらえていきましょう。

難病を疾患でとらえると、看護問題がつかみづらくなる

看護の対象としてとらえる場合は、疾患によらず、共通した生活障害に注目したほうが、支援に結びつけやすくなります。

そこでおさえておきたいのが、「難病の類型化」 *1です。

*1 難病患者の生活実態調査:2015年に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」による影響について調べるため、2017年に実施された。

生活障害は支援が必要な課題

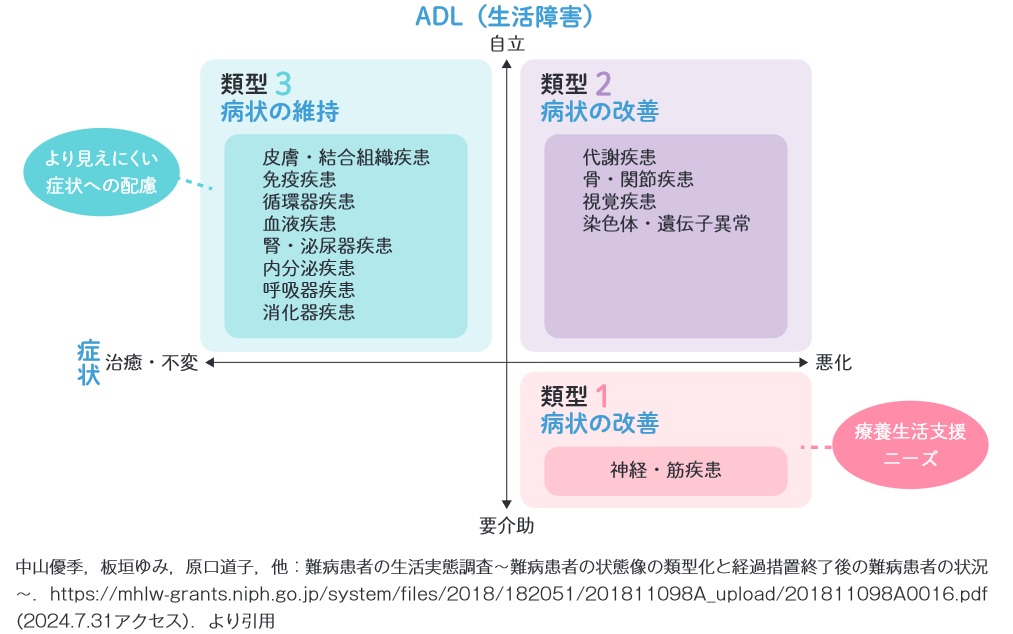

全国10,513名の難病患者を対象にした調査1)によると、ADL(activities of daily living:日常生活動作)の自立度、病状の安定性、社会参加、外出についての特徴から、以下の3つの類型に分けられています(図1)。

図1 指定難病の類型化

●類型1:「ADL要介助、症状悪化、就労・就学なし、外出頻度はほぼなし」で構成され、神経・筋疾患が6割を占める。

●類型2:「ADL自立、症状不変~悪化、就労・就学なし、外出頻度はほぼ毎日」で構成され、代謝・視覚系疾患が多くを占める。

●類型3:「ADL自立・症状不変~改善、就労・就学あり、外出頻度はほぼ毎日」で構成され、消化器系疾患や免疫性疾患が多くを占める。

このように、一言で「難病」といっても、非常に幅が広いことがわかるでしょう。

必要な支援は経過によって変化する

本書では主に神経難病(指定難病のうち、神経・筋疾患)について述べます。図1をみると「神経・筋疾患=類型1」と思ってしまいがちですが、類型1ではないものもありえます。

そのため本書では、病状の経過に着目し、

●経過とともに進行が避けられない神経変性疾患

●緩解と再燃を繰り返す神経免疫疾患

●ある程度進行すると症状が固定する筋疾患

の3つに分けて、それぞれ解説をしていくことにします。

治療法に着目すると、「進行は、ある程度コントロールが可能か」という視点でとらえることもできます。

神経難病のなかでも、治療法や症状コントロールに関する支援を必要とする類型2や、社会生活との両立支援が求められる類型3があるといえます。

症状を理解すると、看護の展開がみえてくる

難病看護は「難病によって生じる生活障害に対して、医療・保健・福祉の支援とともに介入し、生活・人生設計の再構築を支援するアプローチ」3)です。

つまり、生活障害をきたす症状について理解することで、支援のニーズが導かれ、看護としての方策を検討することにつながるのです。

神経難病の症状は多彩で個人差がある

神経の支配領域=症状の違い

神経難病による症状は、侵される神経系の支配領域が障害を受けることによって生じます。身体には、神経が張りめぐられされたネットワークが構築されているため、身体の至る部分が障害を受ける可能性があります。神経難病の代表的な症状として、

●運動障害

●感覚障害

●呼吸障害

●自律神経障害

●排泄障害

●摂食嚥下障害

●コミュニケーション機能障害

●認知機能障害

などが挙げられますが、これらは疾患によって生じるものと生じないものがあります。

生活障害=症状と「生きかた」がかかわる

また、症状の発生機序が同じであっても、その感じ方や起こりうる生活障害は、個人差が大きいです。

だからこそ、当事者1人ひとりから学び、それを経験として蓄積して、相違点から「どう対応するか」のヒントを導き出す必要があります。

経過に合わせた支援のためにチームで協働する

難病看護の最大の魅力であり、もっとも難しい点は「一時点でのかかわりではない」ということではないでしょうか。

療養行程と経過は対応している

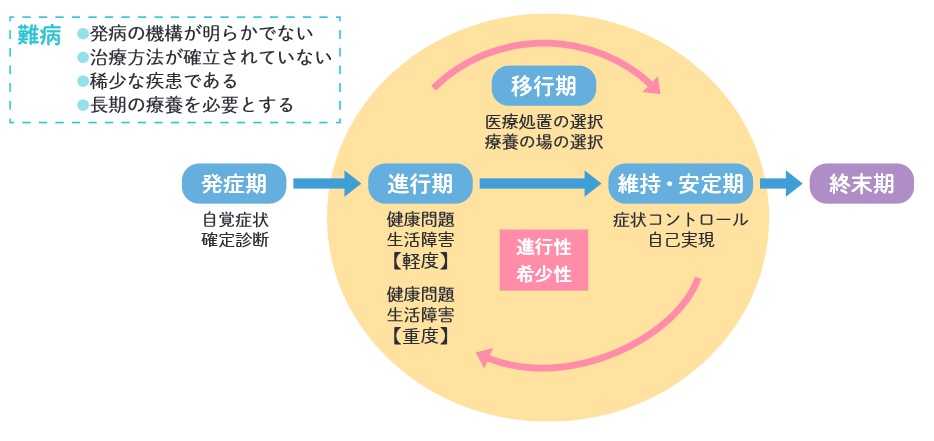

難病看護では、図2に示した「療養行程」という考え方を大切にしています。それぞれの時期の概要と支援課題については、Part 3 (※書籍掲載)で詳しく解説します。

当然ながら、療養行程ごとの支援者は、所属や役割によって異なります。

例えば、医療処置が必要となって訪問看護の利用が始まると、それぞれの担当者が、療養行程の途中からチームに加わってきます。このように、各支援者が療養行程のなかで分担しつつ、つながりをもって伴走することが求められるのが、難病看護の難しい点です。

そのため支援者には、自らが担う療養行程はどこで、それまでどのような経過をたどってきたのか、いわば、患者さんの「人となり」を理解することが求められます。

また、チームメンバーが交代するなかでも、チーム全体の方向性をそろえることが重要です。そのヒントは、経過に合わせた支援のなかでみつかります

本書では、療養行程における「よくある当事者の発言や症状」から、状況を把握し、アセスメントの視点を提供したうえで、「どう対応するか」につなげることをめざして解説します。

- 1)難病情報センター:病気の解説・診断基準・臨床調査個人票の一覧 疾患群別索引(神経・筋疾患).

https://www.nanbyou.or.jp/entry/5347(2024.7.30.アクセス).

2)中山優季,板垣ゆみ,原口道子,他:難病患者の生活実態による新たな指定難病の類型化とその特徴~平成29年難病患者の生活実態全国調査から~.日難病看会誌 2021;26(2):173-184.

3)中山優季,原口道子,川村佐和子:難病看護の専門性と特徴~難病看護の定義に向けて~.日難病看会誌2016;21:54.

神経難病の病態・ケア・支援がトータルにわかる

中山優季、原口道子、松田千春 編著

髙橋一司 医学監修

B5・248ページ、定価:4,070円(税込)

照林社

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。