神経難病のケアについてわかりやすくまとめた『神経難病の病態・ケア・支援がトータルにわかる』の試し読み記事を公開。今回のテーマは「神経難病患者の療養行程」です。各行程における支援課題をおさえ、対応を考えていきます。

「療養行程=病期」ではない

神経難病は、難病のなかでも進行のスピードが速く、症状の広がりを認め、個別性が大きいことが特徴です。

現時点では根本的な治療法が確立していませんが、医療や看護がかかわることで少しでも生活しやすくすることや、つらい症状をやわらげることはできるため、疾患特性や個別性に応じ、経過をふまえて課題を整理し、看護支援につなげることが重要です。

疾患によって、発症する年代も異なります。そのため、ライフサイクルをふまえ、長期にわたり、必要な治療や適切なケアを提供し続けることが、看護の重要な役割となります。

本書では、神経難病患者の経過を、療養行程(発症期、進行期、移行期、維持・安定期、終末期)として分類します。各時期の課題を整理し、現在どのような時期にあり、今後どのようになるか見とおしをもちながら、必要な看護を届けることが大切だからです。

「療養」とは、病気や障害を抱えている人が、医療を受けながら回復をめざして生活することです。「行程」とは、経過であり、道のりでもあります。

療養行程は、病状の進行を示す病期ではなく、進行期と維持・安定期を繰り返すなど、必ずしも時間軸には沿いません。また、療養行程の各期間は、同じ疾患であっても個別性があり、異なります。個別の経過は、身体的な面だけでなく、精神的な面や支援体制など、複数の要因に影響を受けるため、療養行程を用いて、広く専門的な視点をもって支援課題を整理していくことが大切です。

詳細な支援課題と看護については書籍で!

病期はあくまで「病気の進行」を示すものです。看護を考えるうえでは、どちらの視点も欠かせません。

Step1 各行程における支援課題をおさえる

発症期の支援課題

精神的支援は不可欠

神経難病の患者さんは、診断が確定するまでに、多くの医療機関や診療科の受診を経ていることがあります。違和感があるまま現状の生活を優先し、かなり症状が進行したところで受診したことにより、診断とほぼ同時期に医療処置の選択が必要となる人もいます。

診断がつくことで「何かおかしい」と感じていた理由が明らかになり、新たなスタートとなる一方で「進行性で、根治できる方法がなく、医療処置が必要となる疾患」だと知ることで受けるショックや不安は、計り知れません。

この時期は、患者さんの精神的動揺が大きいため、看護師は、患者さん・家族の精神的支援を行い、その後の治療や生活のための支援体制を構築していく役割を担います。

症状が軽度で、健康問題や生活障害が比較的軽い時期でもあるため、訪問看護師が介入することは少なくなっています。しかし、早期に支援に入ることで、今の不安を受け止め、1つでも解決に導くことにより新たな不安の軽減につなげられます。

この時期の支援課題

□疾患の理解や受容

□今後の生活に見とおしを立てるための情報提供

□精神的支援

□家族支援

□制度利用の紹介

□通院先の集約化の検討

□就労・就学継続に関する相談先の紹介

これまでの生活を知り、情報提供を行う

患者さんや家族がこれまでどういうことを大切に生活してきたか知ることで、その後の「その人らしい生き方・生活」を支える大きな力になります。

患者さんの就学・就労をできるだけ継続できるような支援や、必要な制度を利用できるようなはたらきかけも必要となります。

現在、患者さんや家族は、インターネットなどから自ら情報を得ることが容易となりました。しかし、その一方で、どれが正しい情報かわからなくなるリスクも増加しています。

疾患を正しく理解して不安を軽減できるよう、必要に応じて専門医につなぐことや、難病相談支援センターなどを紹介し、疾患や生活に関する正しい情報をていねいに提供していくことが大切です。

発症期のように診断がつく時期に出会う看護師は、病棟・外来看護師、入退院支援看護師などです。

その後、保健所に医療費助成を申請したあとに地域ではじめて出会う専門職は、保健所等の保健師です。

進行期の支援課題

先を見とおした支援体制を築く

症状コントロールがしにくい不安定な時期です。呼吸障害、摂食嚥下障害、運動障害、認知機能障害、自律神経障害などが進行し、健康問題や生活障害が重度化していきます。

患者さんは「できなくなることが増えていく」ことと向き合うことになり、ライフサイクル(進学・就職・出産など)にも影響します。

家族・介護者にとっては、介護量が質・時間ともに増えていくことになります。この時期、看護師には、症状のモニタリングを行い、病状の進行と家族の介護負担に応じ、先を見とおした支援体制を構築していくことが求められます。

「できなくなる」つらさに配慮する

例えば「パソコンのキーボードが打ちづらくなる」「歩けなくなる」「1人ではトイレに行けない」などの症状・障害に対しては、福祉サービスの紹介、訪問看護や訪問介護を増やすこと、手段や方法を変えることを提案できます。

しかし、病状の進行に伴う変化を受け入れるのは簡単ではありません。「いずれ自分1人ではトイレに行けなくなる」と認識していても、「今の自分が、1人でトイレに行くのは難しい(危険が伴う)」とは受け入れがたいものです。

「毎夕の散歩は続けたい」「トイレで用を足したい」「口から食べ続けたい」「コミュニケーション機器のスイッチは、これでなければ」など、患者さんの希望を尊重したうえで、看護師は、安全性を十分に検討し、効果が得られる代替案を提案していくことが求められます。

この時期の支援課題

□症状の進行を予測した対応

□合併症の予防と対応

□医療処置・治療法の理解

□生活(ケア用品や住環境など)の工夫

□ケア技術指導

□精神的支援

□家族支援

□支援チームの構築

□緊急時・災害時の備えと対応

□療養の場の情報提供

支援チームの体制を整える

進行期の大きな課題として、呼吸障害や球麻痺症状の進行による気管切開、人工呼吸療法、経管栄養法などの医療処置の選択があります。患者さん・家族の十分な理解のもと、繰り返し対話し、話し合ったことを病院・地域で共有することが必要な時期です。

専門医による診療や、かかりつけ医、リハビリテーション職、訪問介護などの多職種とともに重症化を防ぐこと、新たな合併症を引き起こさないこと、苦痛緩和につとめることが、継続して必要となります。

異常の早期発見と対応を、支援者で共通認識をもって行えるように、日ごろからの共有や連携体制を整えておくことが重要です。

緊急時・災害時に備える

支援体制を整備した信頼関係のなかで、緊急時を想定した対応も求められます。

また、在宅療養の安全を守るため、家族やヘルパーへの技術指導は看護師の重要な役割です。患者さんと家族の病気や介護の向き合いかた、精神的な状態を配慮し、継続して支援チームで環境調整を図ります。

災害時の備えについても課題を整理しておきましょう。

移行期の支援課題

体制を柔軟に見なおす

療養生活の場を変更する大きなタイミングとして、人工呼吸器や経管栄養法の医療処置の導入があります。進行期でもありますが、病状が進行して障害が重度化していくなか、体制を見なおす必要が出てくる時期でもあるため、本書では移行期として示しています。

この時期は、退院調整を担う看護師の役割が大変重要です。また、在宅看取りの意向がある場合は、神経難病では終末期、特に死亡直前の状態の予測が難しいことを十分に考慮した対応が必要となります。

この時期の支援課題

□症状の進行を予測した対応

□合併症の予防と対応

□精神的支援

□家族支援

□医療処置・治療法の理解

□コミュニケーション手段の対応

□生活の工夫

□療養の場の変更に伴うケア内容の確認

□緊急時の備えと対応

現在も選択肢が豊富とはいえませんが、自宅以外でも在宅の扱いの施設や、ホスピスなど療養場所を選択することが可能です。安定して医療が提供され、希望に沿った生活ができるように、調整していくことが必要です。

維持・安定期の支援課題

合併症に注意する

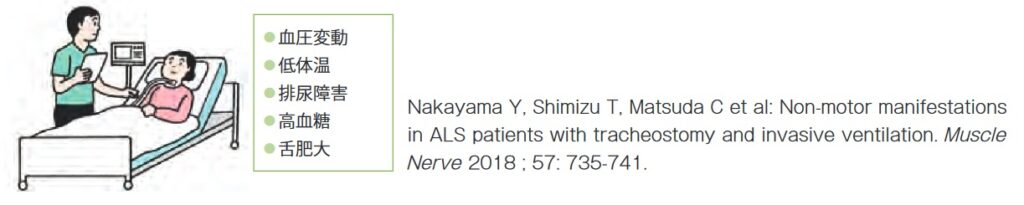

病状は、進行期と維持・安定期を行ったり来たりしながら、進行していきます。治療・ケアの発展により予後が延長し、これまで生じにくいとされてきた症状も認めるようになってきました(図1)。

症状についてモニタリングし、合併症の出現に注意する必要があります。

社会参加の機会を逃さない

この時期には「映画を観に行く」「旅行に行く」「大学に行って講義を受ける」など、日常生活における少し特別なことを実施できます。また、安定しているからこそレスパイト入院を選択して、家族がそれぞれの時間をもてるようにする人もいます。

看護師は、普段の会話などから、その人を知り、「どんなことに興味をもち、大切にしているか」「安定しているときに、どのようなことができるか」気に留めておき、可能な時期に実施できるよう支援することが大切です。

安定しているときにこそ、病状が進行したときのコミュニケーション機器や福祉機器を体験したり、同じ疾患の人に会ったり、考えている施設を見学したりするのもよいでしょう。災害時訓練なども提案したい内容です。

生活の見なおしも行う

病状が進行したときに「どう生きていきたいか」「どう生活したいか」について対話することも大切です。とはいえ、落ち着いているときは考えることも難しく、少し進行した時期のほうが話をしやすいこともあります。

また、いつまでこの生活が続けられるのだろうかという不安や、日々対応に追われていた時期と比べると、少し余裕ができてきて、小さな疑問が蓄積し、支援者との関係性に疑問を生じることもあります。落ち着いているときこそ、患者さん・家族、支援者がゆっくりと話し合い、日ごろのモヤモヤを解決することも大切です。

終末期の支援課題

神経難病の終末期は予測しづらいため、終末期の始まる時期は、「いつから」と示せるものではありません。

一般的に死の直前にみられる症状(呼吸の変化、脈拍を触知できない、血圧を測定できない、意識レベル低下、乏尿・無尿など)は、神経難病では必ずしも出現しません。人工呼吸器などの医療処置を行っていても、終末期を想定していないなか、突然の死を経験する場合もあります。

こうした可能性があることを患者さん・家族が理解し、終末期に「どこで、どのようなことを大切にして生活していくか」意思・意向を共有する必要があります(表1)。そのためにも、発症期から継続して支援する、つなぐ看護が必要です。

【表1】終末期の意思・意向の内容の例

- 治療内容

- 治療の中止や変更

- 最期まで長く過ごす場所

- 状態悪化時の対応

- 病理解剖・遺伝子検査

症状コントロール・苦痛緩和が重要

最期に苦痛が待っていると想像することは、恐怖につながります。苦痛緩和のための治療・ケアがあることを示し、症状コントロールと精神的支援を行うことが重要です。

看取りに向けた準備とグリーフケア

死が身近には経験しにくい時代に変化した現代においては、家族で終末期を支えることは大きな重圧となります。家族の精神的支援も看護師の重要な役割です。長い経過を支えてきた家族の喪失感はきわめて大きく、大切な人を亡くしたときの悲しみも深いものとなります。グリーフケアは死から始まるものではありません。診断がついたときから、患者さん・家族まるごとの経過を支えることがグリーフケアにつながります。

医療処置や最期の療養の場などの意思決定について、家族が患者さんの意思を尊重し後押ししてきたとしても、本当にその決定でよかったのか、家族として何か他の手立てはなかったかと葛藤が生じ、ふさぎこむこともあります。

また、医療者へのグリーフケアも大切です。長い療養経過を支えてきた看護師をはじめとする医療職・介護職にもケアが必要となります。経過をカンファレンスなどで振り返ることで、課題の明確化や妥当性の検証、今後のケアの質の向上につながるほか、燃え尽き症候群の予防にもつながります。

病理解剖に関する支援のありかたは、大きな課題となっています。患者さんの死亡時に、医師から病理解剖を行うと聞いた家族が「本人が、未来につないでほしいと考えるだろうと思って同意したが、生前に意向を聞きたかった」と話すこともあります。一方で、病理解剖を断ったあと「今考えると、本人が生きた証を残せばよかった」などと話す家族もいます。

生前から病理解剖について話すのは難しいことが多いでしょう。しかし、ブレインバンクや献体を早期から希望する患者さんもいます。医療者の思い込みで情報を提供しないよう、検討が必要となります。

Step2 対応策を立てる

療養行程を用いると支援課題がみえてきます。課題を整理したら「どのように対応策を立てるか」というステップになります。

神経難病の患者さんは個別性が高く、情報が複雑に絡み合った全体像をとらえていくことになります。課題解決のためには、糸口がどこにあるのかと悩むことも多くなります。

事例検討会や多職種でのカンファレンスが、よい手段となります。それでも難しい課題については、対応策探究シート(などを活用し、広い視点をもって、解決の糸口をみつけていきましょう。

- 1.Nakayama Y , Shimizu T , Matsuda C , et al: Non-Motor Manifestations in ALS Patients with Tracheostomy and invasive ventilation. Muscle Nerve 2017; 57 : 735-741.

2. 厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン.2018.

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf(2024.7.31.アクセス).

3. 厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン解説編.2018.

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197702.pdf(2024.7.31.アクセス).

4. 松田千春,林健太郎,中山優季,他:筋萎縮性側索硬化症患者の遺族が捉える病理解剖の意味.https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/4f6aa675c92515e8661fa7f5afcbbe85.pdf(2024.7.31アクセス).

5. 中山優季,原口道子,川村佐和子:難病看護の専門性と特徴―難病看護の定義に向けて―.日本難看会誌2016;21(1):54.

神経難病の病態・ケア・支援がトータルにわかる

中山優季、原口道子、松田千春 編著

髙橋一司 医学監修

B5・248ページ、定価:4,070円(税込)

照林社

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。