公的な保障・助成について患者さんから質問されたら、看護師はどう答えればよいのでしょうか。看護師FPⓇが詳しく解説します。

患者さん

自己負担額がいくらなのかわからなくて不安。私の病気だと、公的な助成などは受けられるの?

看護師

収入からおおよその自己負担額がわかります。公的な助成は疾患や状況によるので、詳しくはMSWに確認してみましょう

高額療養費制度に加え、さらに費用を抑えられる可能性も

患者さんや家族は高額療養費制度の説明により、医療費の自己負担額が明確になることで、見通しが立てやすくなり安心感も得られます。しかし、きちんと医療費のかかり方を確認してから案内していく必要もあります。さらに負担を減らすしくみが使える場合、高額療養費制度による自己負担額が変わる可能性があるためです。

病棟や外来では、「高額療養費制度の表を説明するので精一杯」といったこともあるかと思います。そのため、院内の相談支援センターや医療連携室などのMSWに早い段階で連携し、患者さんや家族が適切な説明を受けられるような働きかけをすることが大事です。

ここではMSWへ連携するにあたり、看護師が知っておきたい高額療養費制度や公的な助成の内容をご説明します。

高額療養費制度で支払う自己負担額は?

【第2回】でも説明したとおり、高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額*1が1か月(月のはじめから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です(【第2回】表1参照)。(*1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まないものとする。)

70歳以上の場合、公的年金のみの受給額であれば、多くの方は「一般」の区分となり、外来診療のみであれば18,000円/月までが自己負担の上限額となります。

一方で69歳以下の場合は、働いて収入を得ている方が多い年代であるため個人差が大きいのですが、自身の自己負担上限額を把握している方は少なく、病気になってから高額療養費を利用するときに実際の金額を知るという方が多いです。

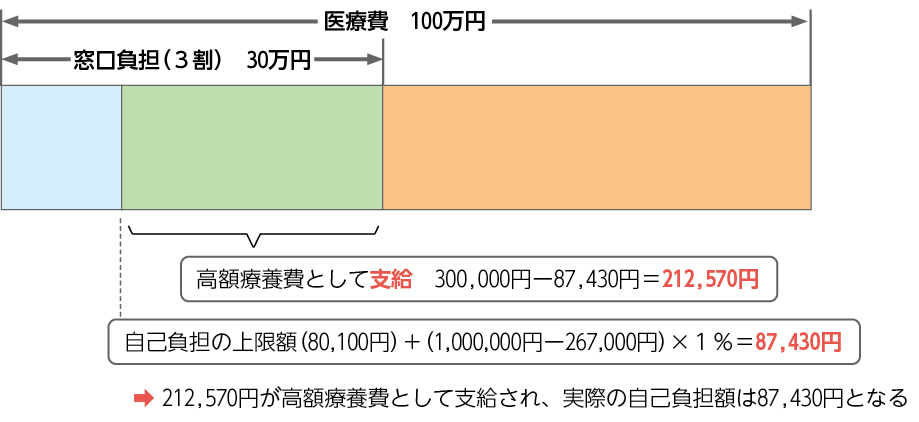

現役並みの収入の方(例:年収約370~770万円)で医療費が100万円かかった場合、いったん窓口で3割負担の30万円を支払います。3か月後くらいに、自己負担額の87,430円を引いた212,570円が高額療養費として支給されます(図1)¹。

図1 高額療養費制度による自己負担額の考え方(70歳以上、年収約370~770万円、かかった医療費が100万円の場合)

治療開始時に限度額適用認定証を発行すると負担が減る

高額療養費制度は、いったんは窓口で3割負担の金額を支払う立替払いです。この立替払いをせずに、自己負担額までの支払いで済むようにするのが、治療開始時の「限度額適用認定証」の利用です。健康保険証に書かれている保険者(自治体や全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)に発行してもらうため、各機関への申請が必要です。

マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルなどで健康保険証利用の申し込み手続きをすると、限度額適用認定証の利用が可能になります。

さらに自己負担を軽減するには?

1.世帯合算

1回ぶんの窓口負担では高額療養費の上限額を超えない場合でも、本人の複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1か月単位で合算することができます。

その合算額が一定額を超えたときは、超えたぶんが高額療養費として支給されます。ただし、69歳以下の方の受診については、21,000円以上の自己負担額のみ合算されます。

この記事は会員限定記事です。