患者さんの食形態を考えるとき、多職種と情報共有するときなどに活用できる「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食2021」。改訂ポイントや学会分類2021(食事)早見表を紹介しながら、食事援助でおさえておきたいポイントを解説します。

「嚥下調整食分類」が整備された背景・目的

●嚥下機能が低下した高齢者に対し、全国的な嚥下調整食の標準化に向けた取り組みが学会や食品メーカーなどの間で行われている

●「急性期から慢性期、在宅」まで幅広い範囲で、看護師も含めたあらゆる医療従事者が連携できるよう整備された「嚥下調整食分類」が、新たな知見を受けて「嚥下調整食分類2021」に改訂された

嚥下機能に関する国内の現状

高齢者福祉施設では、約半数の入所者において嚥下機能が低下していると報告されており1、現在こうした施設で暮らす多くの高齢者の嚥下機能が低下していることが伺えます。嚥下機能や咀嚼機能が低下した場合には、食形態を調整したり、飲料にとろみをつけたりして対応する必要があります。

日本では嚥下調整食の標準化に向けた取り組みが試みられ、嚥下調整食の系統的報告としては、2005年ごろに嚥下食ピラミッドという段階的な食形態が報告されています。病院では、これを参考に食形態の提供が試みられました。また、市販食品の基準としては日本介護食協議会の自主規格であるユニバーサルデザインフード(以下、UDF*1)がよく知られており、現在では2,000品目以上の市販食品がこのUDFの承認を受けています。加えて消費者庁では、特別用途食品の制度も運用されています。

* 1【UDF】universal design food。日本介護食品協議会の規格に適合した、食べやすさに配慮した食品のこと。「容易にかめる」「歯ぐきでつぶせる」「舌でつぶせる」「かまなくてよい」の 4 段階の区分がある。

「嚥下調整食分類」が改訂された目的とは?

このようにさまざまな嚥下調整食の標準化の取り組みがなされるなか、日本摂食嚥下リハビリテーション学会では、「急性期から慢性期病院および在宅まで含めて、臨床での共通理解を深め、看護師も含めた多職種で連携を取ること」などを目的とし、2010年4月に発足した調整食特別委員会にて「日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013」(学会分類2013)を作成しました2。

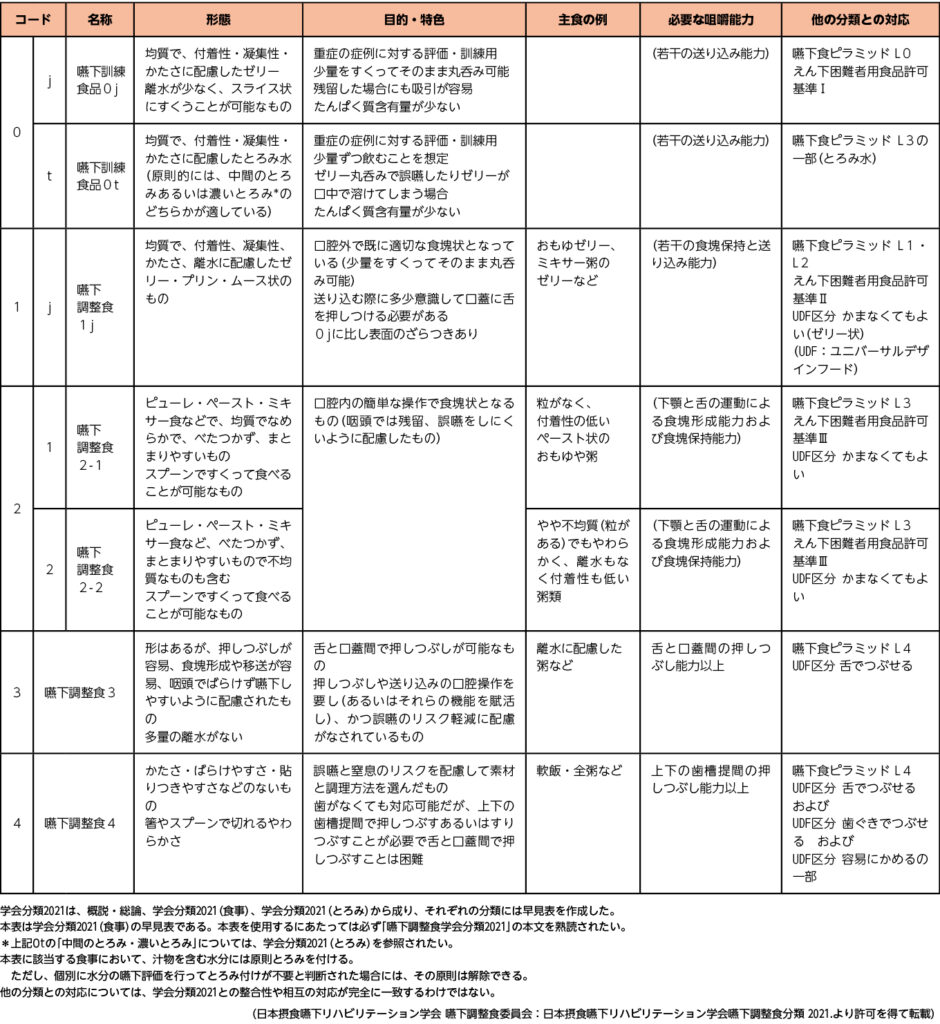

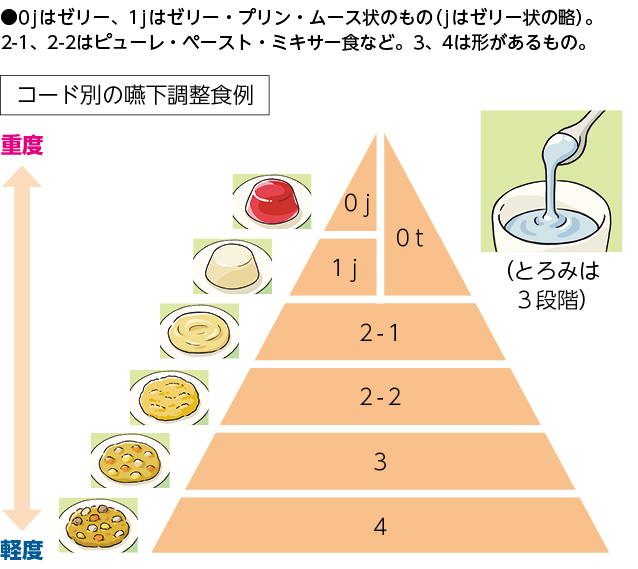

さらに、本分類が策定されてから8年が経過するなかで、新たな知見や学会会員からのパブリックコメントを受けて学会分類2013が改訂され、「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食2021」(学会分類2021)が作成されました3。学会分類では、食事の早見表が作成され、こちらにはさまざまな他の嚥下調整食分類との互換性を示す互換表も盛り込まれました(表1)。なお互換表についても、学会分類2013から一部変更されています4。食形態の理解を深めるため、図1も参照してください。

表1 学会分類2021(食事)早見表

図1 学会分類2021 食形態のイメージ

「嚥下調整食分類2021」の特徴と主な改訂点

●嚥下調整食の使用による低栄養のリスクと、必要な栄養管理について注意喚起

●対象者への適切なとろみづけについて、新たなとろみ測定方法を新しく掲載

3段階のとろみについての早見表と、新しいとろみ測定方法を追加

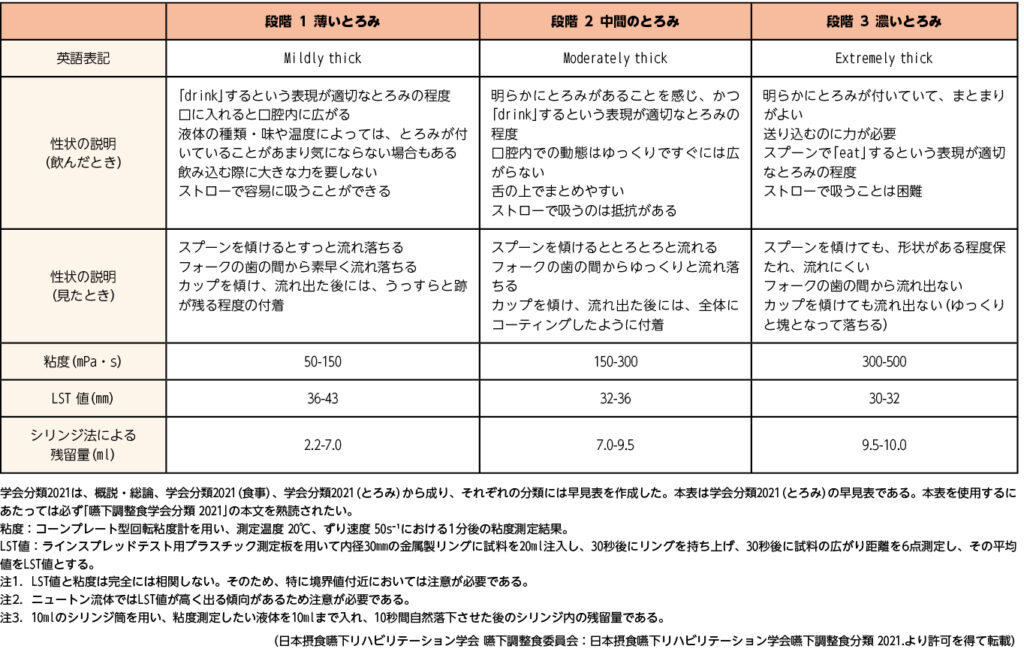

とろみについては3段階を定め、各対象者に適したとろみを提供する環境を整えました。また、こちらについても早見表を作成しています(表2)。臨床現場でとろみの3段階を簡易的に測定する方法として、ラインスプレッドテスト*2法(LST)に加え、10mLシリンジを用いて、10秒間を自然落下させた後の残量を測定する簡易方法を追加しました5。

なお本学会分類の対象は、成人の中途障害による嚥下障害症例です。主な例外は、器質的な狭窄による嚥下障害症例です。また、小児の嚥下障害における発達過程を考慮した嚥下調整食は別に定められています6。

* 2【ラインスプレッドテスト(LST)】line spread test。 6 方向に目盛りのついた同心円が描かれた測定版と、内径30mmの金属製リングを用いるとろみの測定法。

表2 学会分類2021(とろみ)早見表

嚥下調整食を適用する場合、低栄養と脱水のリスクに留意

嚥下調整食は、やわらかく仕上げるために水分を多く含みます。そのため、単位重量あたりの栄養素密度は低くなります。つまり、嚥下調整食の対象者は、低栄養のリスクを有することにもなり、栄養補助食品などを用いた栄養管理も併せて行う必要があることが多いです。

また、とろみをつけることによって水分をまとまりやすくし、咽頭通過速度を低下させますが、飲水量は減るため脱水のリスクが生じます。とろみの程度が強い飲料を提供する場合には特に注意が必要です。対象者に適したとろみの程度に調整して水分を提供しましょう。

以下に、学会分類の本文3から、「総論」を簡略化したものを記載しますが、本文は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会のホームページよりダウンロードできます。ぜひ、一読されることをおすすめします。

学会分類の概説・総論

性測定値の非表示と形態の日本語表記

今回の学会分類(食事)は、段階の分類に物性測定値を表記しませんでした。その理由は、国内における多くの施設で利用可能な分類となることをめざすにあたり、物性に関する測定を行える機関は多くないため、また不均質な食品の物性測定方法はまだ確立されていないためです。

ただ、学会分類(食事)では対応する既存の段階的分類を明示しており、それらの中には物性測定値で基準を示しているものもあるため、物性測定値についてはそれらを参考とすることができます。

段階数

学会分類(食事)は5段階7分類とし、これにより既存の分類との整合性をとり、多くの施設で基本的に使用できることをめざしました。また、学会分類(とろみ)は3段階としています。

既存の段階との対応

学会分類(食事)は、既存のさまざまな嚥下調整食の分類との対応も示しています。これらの既存の分類は、脳血管疾患回復期を主な対象とした経験から考案されたり、高齢者施設での経験をもとに考案されたりするなど、開発の経緯が異なり、必ずしも学会分類との整合性や相互の対応が完全に一致するわけではありません。しかしながら、対応する主な段階を示すことにより、互換性が了解され、本分類への理解が深まることを期待しています。

コード番号と名称、選択方法

学会分類(食事)は、コード番号をもって、段階名としています。その理由は、ピューレやペーストなどの食形態の名称については、個人や経歴によって想起する食形が異なり、共通認識が得られにくいためです。

学会分類 2021(食事)の段階は、コード 0j、コード 0t、コード 1j、コード 2-1、コード 2-2、コード3、コード4より構成されます。ただし、コード番号は必ずしもすべての症例で難易度と一致するものではありません。コードの数字の大小を参考に、個々の症例でその時点での最も適切な食形態を検討してください。

補足として、「あるコードとして提供されている食事を十分に摂取できた場合に次の段階に上がる」という段階的な食上げは基本的な手法であり、多くの症例(とくに脳卒中の急性期から回復期)で当てはまりますが、症例によっては適していないことがあります。すなわち、低いコード番号の食事が、食刺激として不十分・不適切で、食意欲を起こさない場合などです。

また誤嚥のリスクや、食上げしてもたくさん食べられない状況が変化しないのであれば、食上げしたほうがリスクは同じでもQOLは高くなる可能性があります。また、段階的な食上げの場合でも、どこからスタートするかは個々に評価するべきであり、全例0や1から始める必要はありません。

施設で、あるいは家庭で提供する嚥下調整食が、1食すべて1つのコードの食品に常に統一されている必要はありません。嚥下機能改善の途上であれば、交互嚥下や負荷の軽減のために、容易に摂取できる0tや0j、1jの食品があったほうがよい場合もあります。

退院時や施設間の連携情報提供の際には、その食種がどんなコードの食品から形成されているか(例:主食はコード3のかゆ、副食はコード2~4のもの)が明記されることが望ましいです。

とろみについて

嚥下障害のある患者さんにとっては固形物の形態だけでなく、液体のとろみの程度も重要であるため、学会分類(とろみ)を示しました。

分類の段階は、「段階1 薄いとろみ」「段階2 中間のとろみ」「段階3 濃いとろみ」です。それぞれについて、性状の観察所見および物性測定値を併記しています。

なお、学会分類(食事)では、早見表中には液体摂取の際にとろみをつけるかどうかを表記していませんが、原則として汁物を含む水分にはとろみづけをすることを想定しています。

嚥下調整食と咀嚼能力について

早見表には「必要な咀嚼能力」の欄を設けています。「嚥下」調整食とはいえ、臨床的に軽度の障害の場合の食事(普通食に近い食事)を用意する場合には、それなりの咀嚼能力も必要です。

高い咀嚼能力があっても嚥下ができない場合(ワレンベルグ症候群など)や、咀嚼能力は低くてもかなりのものを嚥下できる場合(末端肥大症で反対咬合や開咬などの場合)もあります。「必要な咀嚼能力」は、その能力があれば嚥下が可能ということではないことに留意しましょう6。

(文献3をもとに著者作成)

*

嚥下調整食は飲み込みやすい形に調整され提供されていますが、調理には時間と手間がかかります。そのため、病院や高齢者施設でも市販の栄養補助食品の利用が増加しており、企業はさまざまな食品を開発しています。従来の製品とは味や物性が異なった製品が次々と販売されていますので、製品の情報を積極的に利用することで、対象患者に対するアプローチ方法を増やすことができ、よりよい栄養管理につながるのではないでしょうか。また、この知識は在宅患者の対応にも役立てることができます。

- 1.国立長寿医療研究センター:摂食嚥下障害に係る調査研究事業報告書.

https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/documents/roken/cl_hokoku1_23.pdf(2025.2.14アクセス)

2.日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会:日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2013.日摂食嚥下リハ会誌 2013;17(3):255–267.

https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf(2025.2.14アクセス)

3.日本摂食嚥下リハビリテーション学会 嚥下調整食委員会:日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2021.日摂食嚥下リハ会誌 2021;25(2):135–149.

https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2021-manual.pdf(2025.2.14アクセス)

4.山縣誉志江,板谷怜美,五十嵐沙織,他:官能評価による学会分類 2013(食事)早見表のコードとユニバーサルデザインフード区分の対応の検証.日摂食嚥下リハ会誌 2021;25(2):81–89.

5.佐藤光絵,山縣誉志江,栢下淳:とろみ液の簡易評価法としてのシリンジテストの検証.日摂食嚥下リハ会誌 2021;25(2):102–113.

6.Matsuo K、Fujishima I:Textural Changes by Mastication and Proper Food Texture for Patients with Oropharyngeal Dysphagia.Nutrients 2020;12(6):1613.

「嚥下」についてもっと知るなら

麻痺のある患者さんの食事介助のポイント

嚥下機能に配慮した「弾むショコラ」「とろけるショコラ」が発売中

こちらもチェック!

「医療・看護の知っておきたいトピック」の記事一覧

そのほかの連載はこちら

※この記事は『エキスパートナース』2023年5月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。