狭心症の既往のある患者で注意したい危険な心電図波形が、ST上昇、ST下降、T波の変化、洞性頻脈、心室期外収縮(PVC)です。各波形の特徴をわかりやすく解説します。

狭心症とはどんな状態?

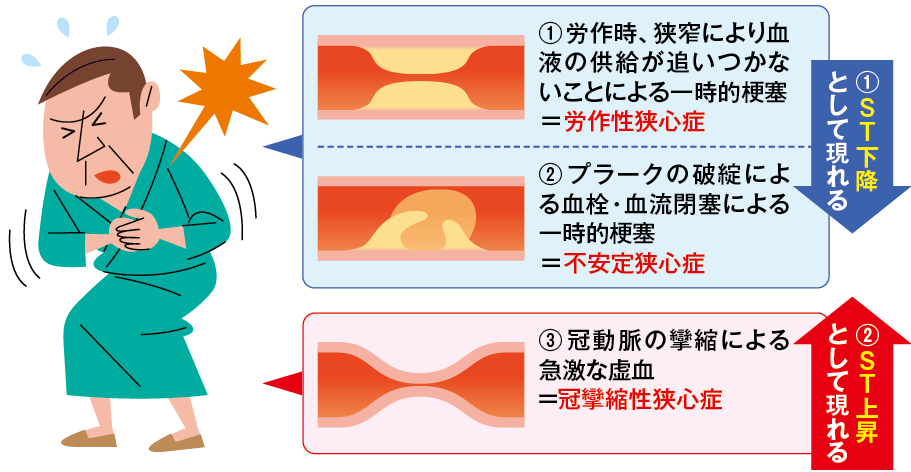

狭心症とは、動脈硬化などによる器質的冠動脈狭窄や冠動脈の攣縮、また血栓形成によって、心臓の栄養血管である冠状動脈の血流と心筋の酸素需要バランスが崩れることで起こります。なお心筋梗塞との違いは、狭心症は心筋の壊死を伴わない虚血性心疾患であることです。狭心症には労作性狭心症と安静時狭心症があり、さらに安静時狭心症は不安定狭心症と冠攣縮性狭心症に分かれます(図1)。

図1 狭心症の既往で見抜きたい状態

狭心症の機序はさまざまですが、イメージしておきたいのは、狭心症の原因である動脈硬化は慢性的に進行し、 再度狭心症発作を起こす可能性があるということです。再狭窄による虚血変化の波形をとらえられるようにモニタ心電計を装着し、心筋が壊死する心筋梗塞やそれに伴う致死性不整脈に進展する前に、異常の早期発見に努めましょう。

狭心症の既往がある患者に心電図モニタが装着されている理由は?

【労作に伴う血流の不足、またプラークの破綻による血栓・閉塞】

⇒1)一時的な心筋虚血の恐れ

〈注意したい波形〉

①ST下降

【冠動脈の攣縮による虚血】

⇒2)急激な心筋壊死の恐れ

〈注意したい波形〉

②ST上昇

【じつは虚血が進行している】

⇒3)潜在的な虚血変化の恐れ

〈注意したい波形〉

③T波の変化

【虚血の初期症状】

⇒4)虚血の初期に起こりやすい変化

〈注意したい波形〉

④洞性頻脈

⑤心室期外収縮(PVC)

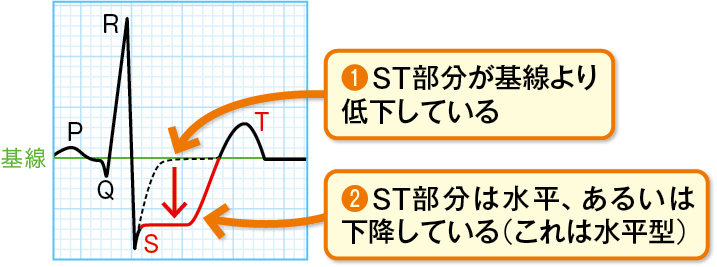

心電図波形のST下降の特徴

ST下降=“一時的な虚血”で出現しやすい

ST下降とは、ST部分が基線より下降している波形です。

[要因]

●運動など労作時

●胸腹部内圧の上昇

●プラークの破綻

●貧血・炎症

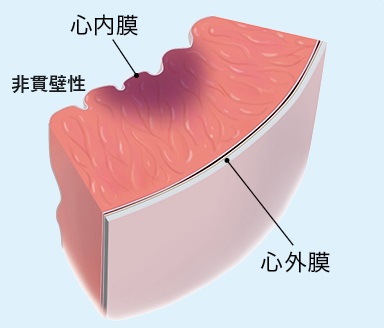

⇒心室(内膜部)の一時的な虚血

この記事は会員限定記事です。