心筋梗塞の既往のある患者で注意したい心電図波形が、心室頻拍(VT)、心室細動(VF)、心室期外収縮(PVC)、房室ブロック(AV block)、洞不全症候群(SSS)です。各波形の特徴を解説します。

心筋梗塞とはどんな状態?

心筋梗塞は、心臓を栄養している冠動脈が閉塞することにより、心筋が虚血状態になり壊死してしまった状態です。

心筋梗塞後にはさまざまな不整脈が認められ、発症48時間以内の急性期と72時間以降の慢性期とでは、不整脈の発生機序や種類が多少異なります。以下にそれぞれに分けて解説します。

心筋梗塞の既往のある患者に心電図モニタが装着されている理由は?

【急性期:心室筋の電気の流れが不安定になる】

⇒1)心室筋の異常興奮がトリガとなる

〈注意したい波形〉

①心室頻拍(VT)

②心室細動(VF)

③心室期外収縮(PVC)

【急性期:下壁の梗塞・閉塞による影響】

⇒2)下壁神経終末の刺激で起こる

〈注意したい波形〉

④房室ブロック(AV block)

⑤洞不全症候群(SSS)

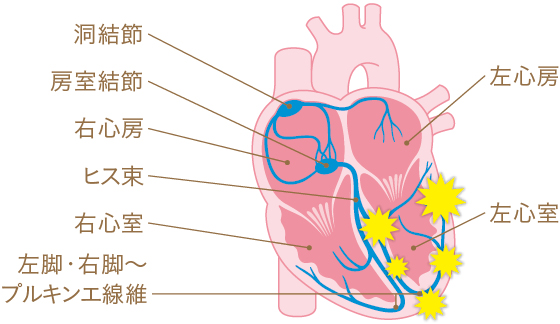

【慢性期:心筋梗塞の既往により左心室の線維化が進行。壊死心筋と生存心筋が混在する】

⇒1)心室筋全体の電気の乱れで起こる

〈注意したい波形〉

①心室頻拍(VT)

②心室細動(VF)

③心室期外収縮(PVC)

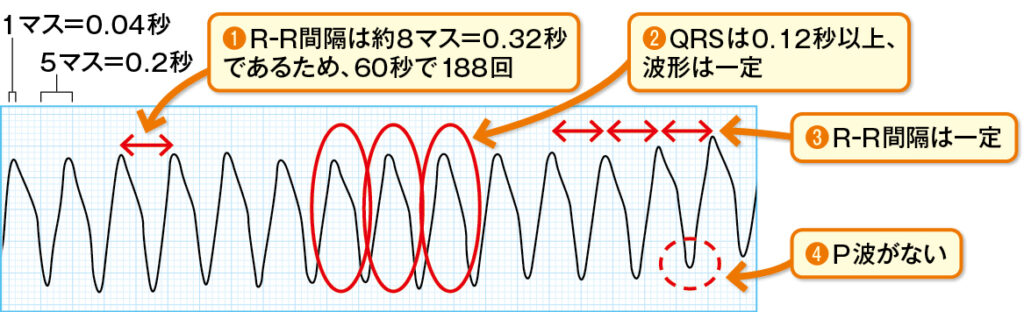

心室頻拍(VT)の心電図波形の特徴

心室頻拍(VT)=“心室からの不規則な電気信号”で出現しやすい不整脈

心室頻拍(VT)は心電図所見では頻拍を示し(100回/分以上)、QRS波は幅広く(0.12秒以上)、R-R間隔は一定です。

[急性期の要因]

●心室筋の自動能亢進(異常興奮)

⇒心筋からの刺激が不規則に発生

[慢性期の要因]

●心筋梗塞で一部が線維化

⇒電気伝導性が不均一

心室頻拍(VT)のチェックポイント

①心拍数100回/分以上の頻脈

②QRSは幅広い(0.12秒以上)、波形は一定

③R-R間隔はほぼ等しい

④P波がない

心筋梗塞既往患者で行うこと

●胸骨圧迫などのCPR

●除細動

●12誘導心電計を装着・記録(VTが収まったあとも)

心室細動(VF)の心電図波形の特徴

心室細動(VF)=“心室からの規則的な電気信号”で出現しやすい不整脈

R-R間隔が不規則となり、バラバラな波形となります。VFは、モニタのアーチファクト(ノイズ)と間違えることがあるため、この波形を見たら意識障害の有無を必ず確認します。

この記事は会員限定記事です。