「アナフィラキシーガイドライン2022」について、看護師が知っておきたい点を解説。診断基準の改訂や治療のポイントについて紹介します。

8年ぶりの見直しが行われたアナフィラキシーガイドライン

●アナフィラキシーの診断基準が以前の3項目から2項目に集約された

●アナフィラキシーに関する日本の疫学データが追加された

アナフィラキシーは重篤な全身性のアレルギー反応であり、通常は急速に発現します。原因により、初期対応が遅れると死に至ることもあります。日本では、2014年に日本アレルギー学会によってアナフィラキシーガイドラインが作成・公表され、2022年に改訂が行われました。

改訂に至った要因は、WAO(world allergy organization:世界アレルギー機構)のAnaphylaxis

Guidelinesが2020年に9年ぶりに改訂され、診断基準が変わったことや、2014年にガイドラインを作成した際の課題であった日本の疫学データが得られたことなどがあります。

『アナフィラキシーガイドライン2022』で診断基準が改訂

アナフィラキシーの診断はあくまで臨床症状によるので、診断基準での判断になります1。2つの基準のいずれかを満たす場合、アナフィラキシーである可能性が非常に高いです。かつて診断基準は3項目でしたが、今回の改訂で2項目に集約されました。

アナフィラキシーが発症する臓器は多種であり、通常、症状は皮膚・粘膜、上気道・下気道、消化器、心血管系、中枢神経系のなかの複数の器官系に生じます。それぞれの症状の発現の割合を表1に示します2。重症のアナフィラキシーは、致死的になりうる気道・呼吸・循環器症状により特徴づけられますが、典型的な皮膚症状や循環性ショックを伴わない場合もあります。

表1 アナフィラキシー症状の出現の割合

皮膚および粘膜症状/80~90%

気道症状/最大70%

消化器症状/最大45%

心血管系症状/最大45%

中枢神経系症状/最大15%

(文献2を参考に作成)

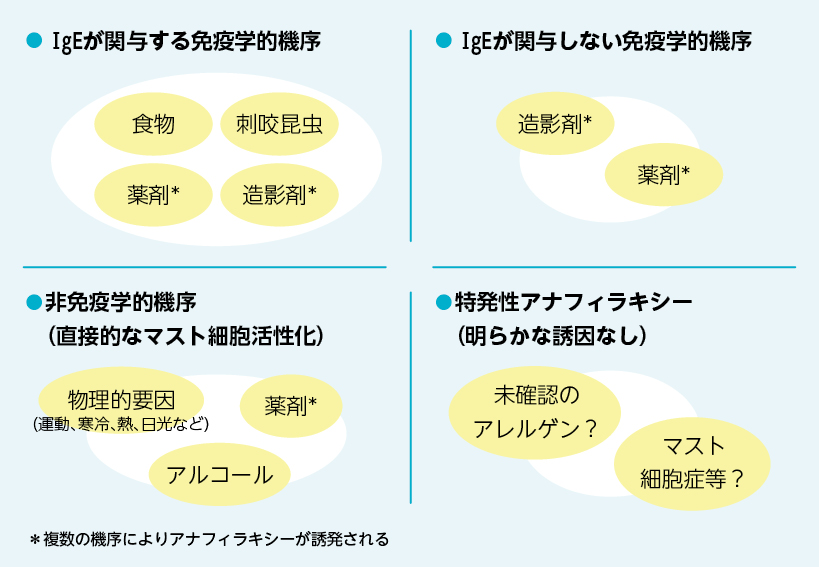

アナフィラキシーの機序は多岐にわたりますが、最も頻度の高い機序はIgE*1が関与する免疫学的機序です(図1)1。IgEが関与する機序に多く見られる誘因は食物、刺咬(しこう)昆虫(ハチ、アリ)の毒、薬剤です。その他にIgEが関与しない免疫学的機序と非免疫学的機序があり、マスト細胞が直接活性化されることでもアナフィラキシーとなりえます。

*1【IgE】immunoglobulin E:免疫グロブリンE

図1 アナフィラキシーの機序

アナフィラキシーに影響を及ぼす因子および促進因子を表2に示します1。喘息(特にコントロール不良例)の存在はアナフィラキシーの重篤化の危険因子なので、コントロールを十分に行いましょう。年齢関連因子・薬剤の使用などにも注意が必要です。

表2 アナフィラキシーに影響を及ぼす因子および促進因子

重篤または致死性のアナフィラキシーの一因となる可能性のある因子

●年齢関連因子:乳幼児、思春期・青年期、妊娠・出産、高齢者

●併存疾患:アレルギー性鼻炎および湿疹、精神疾患、マスト細胞症等、心血管疾患、喘息や他の呼吸器疾患

●併用薬/アルコール/嗜好性薬物の使用:βアドレナリン遮断薬、ACE阻害薬、NSAIDs、アナフィラキシーの誘因や症状に影響を及ぼす可能性のあるもの(アルコール、鎮静薬、睡眠薬、抗うつ薬、嗜好性薬物)

アナフィラキシーを増幅させる促進因子

●運動、急性感染症(感冒、発熱など)、情動性ストレス、非日常的な活動(旅行など)、月経前状態(女性)

(文献1を参考に作成)

アナフィラキシーの誘因とは?

アナフィラキシーの誘因の特定は、発症時からさかのぼった数時間以内におけるアレルゲン物質への曝露や、経過に関する詳細な情報に基づいて行います。アナフィラキシーの特異的誘因の多くは世界共通ですが、年齢により異なり、また地域によっても異なります。

小児期で特に頻度が高いのは食物によるアナフィラキシーであり、思春期から成人期にかけては食物依存性運動誘発アナフィラキシー*2(FDEIA : food-dependent exercise-induced anaphylaxis)が多いで

す。FDEIAの原因として、日本では小麦とエビが多かったですが、最近はGRP*3が関与する果物が増えてきています。魚介類を食べたときに寄生虫であるアニサキスによって起こるアレルギーも増加傾向にあります。

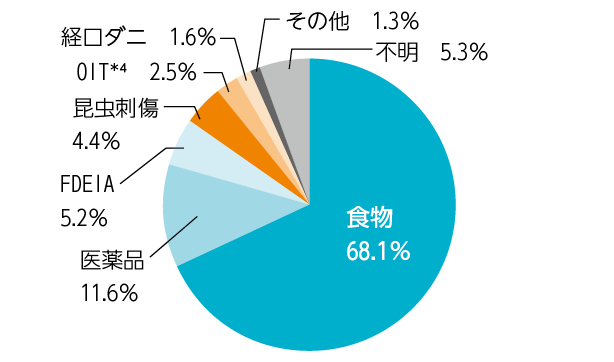

日本アレルギー学会の教育研修施設での調査結果 ※1を図2に示します3。調査対象が小児科に偏っていたため食物によるものが多くなっていますが、高齢者では昆虫刺傷(ハチ毒)、薬物によるアナフィラキシーが多くなります。

*2【食物依存性運動誘発アナフィラキシー】特定の食物摂取後、運動負荷によって食物アナフィラキシーが誘発される病態。

*3【GRP】gibberellin-regulated protein:ジベレリン制御タンパク質

図2 アナフィラキシーの誘因

※1 調査期間:2015年2月~2017年10月

調査対象:調査対象施設内で発症または救急受診したアナフィラキシー患者

結果:集積症例数767名(男性463名、年齢中央値6歳〈四分位:3-21歳〉)

*4【OIT】oral immunotherapy:経口免疫療法

また、ガイドラインでは医薬品副作用データベース(JADER)を利用した医薬品によるアナフィラキシー症例※2の解析も取り上げています。症例16,916例、うち死亡例418例(2.5%)の薬効分類別の原因を明らかにしたものです4。アナフィラキシー症例、アナフィラキシー死亡例のどちらにおいても、β-ラクタム系(セフェム系)を原因とした例が最多となっています。

クリニックや病院内において、放射線科での造影剤の使用、外来や入院での抗菌薬・血液製剤・抗がん薬の点滴静注などはアナフィラキシーが起こりうるので、POINT2で述べる初期対応を頭に入れておくことが重要です。

※2:2004年4月~2018年2月に独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告されたなかで、発生時期が2005年1月~2017年12月の症例が対象

おさえておきたい治療のポイント

●アナフィラキシー治療(初期対応)における第一選択薬は、アドレナリンの筋肉注射である

●アナフィラキシーの急性期(初期)対応だけではなく、エピペン®の処方を含めた再発防止策がアナフィラキシーの管理である

●常にアナフィラキシーの可能性を考慮する

アナフィラキシーの初期対応ではアドレナリンの選択が第一

患者さんまたは医療従事者がアナフィラキシーを疑う場合には、表3の手順に従い、迅速に対応すべきです1。原則として、立位でなく仰臥位にし、呼吸困難がある場合には座位、意識消失状態の場合は回復体位にします。

表3 アナフィラキシーの管理

アナフィラキシー発生前に行うこと

①アナフィラキシーを認識し、治療するための文書化された緊急時用プロトコルを作成し、定期的に実施訓練を行う

アナフィラキシーが発生したら…… ※④⑤⑥はすみやかに並行して行う

②可能ならば曝露要因を取り除く

③患者を評価する:気道/呼吸/循環、精神状態、皮膚、体重

④助けを呼ぶ。可能ならば蘇生チーム(院内)、または救急隊(地域)を呼ぶ

⑤大腿部中央の前外側にアドレナリンを筋肉注射する(最大量:成人0.5mg、小児0.3mg)。この際、投与時刻を記録し、必要に応じて5~15分ごとに再投与する

⑥患者を仰臥位(呼吸困難がある場合には座位、意識消失状態の場合は回復体位)にし、下肢を挙上させる

⑦必要な場合、高流量の酸素投与を行う

⑧留置針または14~16Gのカテーテルを用いて静脈ルートを確保する。0.9%食塩水1~2Lの急速投与を考慮する(例:成人ならば最初の5~10分に5~10mL/kg、小児ならば10mL/kg)

必要に応じて

⑨心肺蘇生を行う

初期対応後

⑩頻回かつ定期的に患者の血圧、心拍数・心機能、呼吸状態、酸素濃度を評価する

(文献1を参考に作成)

アナフィラキシー発症時には、体位変換をきっかけに急変する可能性があるため (empty vena cava/empty ventricle syndrome) 、急に座ったり立ち上がったりする動作を行わないようにしましょう。アナフィラキシーと診断した場合、または強く疑われる場合は、大腿部中央の前外側に0.1%アドレナリン(1:1,000;1mg/mL))0.01mg/kgをただちに筋肉注射します。

症状が治療抵抗性を示す場合は、アドレナリンを5~15分ごとに繰り返し投与します。経静脈投与は心停止もしくは心停止に近い状態では必要ですが、それ以外では、術中のアナフィラキシーを除いては不整脈、高血圧などの有害作用を起こす可能性があるので、推奨されません。

アナフィラキシーに対するアドレナリンの不使用は死亡のリスクを高めます。初期対応で改善しないような場合には、院内救急体制を利用して支援要請を行いましょう。

プレホスピタルケアなどでの長期管理が重要

プレホスピタルケアとしてエピペン®(アドレナリン注射液)を処方する場合には、0.15mg(体重15kg以上30kg未満)、0.3mg(体重30kg以上)が適正量です。処方時には、エピペン®を使うタイミング、使用方法、打つ場所の指導をDVDや画像などを見せながら行います。アナフィラキシーのリスクのある患者さんにエピペン®を常に携帯するよう指導することが肝心です。

アナフィラキシーの誘因の確定と誘因の回避、および免疫療法が長期管理の柱になります。誘因の確定にはアレルギー専門医への受診を促し、アナフィラキシーの再発防止には、既知の誘因を回避するよう指導することに加えて、日本では食物に関しては経口免疫療法が小児を中心に広く行われています。ハチ毒や薬剤に関して脱感作を誘導することは、日本ではほとんど行われていません。

アナフィラキシーについて意識しながら日々の業務を行う

看護師の皆さんには、院内でのアナフィラキシーの発生の場に立ち合う可能性が常にあるため、アナフィラキシーの可能性をいつも考えられるようにしてほしいと思います。また、経静脈的な薬物などの投与を行う際は、最初はゆっくり投与し、患者さんの様子の変化を注意深く観察することが大切です。

- 1.日本アレルギー学会アナフィラキシー対策委員会(委員長 海老澤元宏):アナフィラキシーガイドライン 2022.

https://www.jsaweb.jp/uploads/files/Web_AnaGL_2023_0301.pdf(2024.2.18アクセス)

2.Simons FER:Anaphylaxis.J Allergy Clin Immunol 2010;125(2Suppl2):S161-181.

3.佐藤さくら,柳田紀之,伊藤浩明,他:日本のアナフィラキシーの実態:日本アレルギー学会認定教育研修施設におけるアナフィラキシー症例の集積調査.アレルギー 2022;71(2):120-129.

4.杉崎千鶴子, 佐藤さくら, 柳田紀之,他:医薬品 副作用データベース(Japanese Adverse Drug Event Report database:JADER)を利用した医薬品によるアナフィラキシー症例の解析.アレルギー 2022;71(3):231-241.

※この記事は『エキスパートナース』2024年1月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。