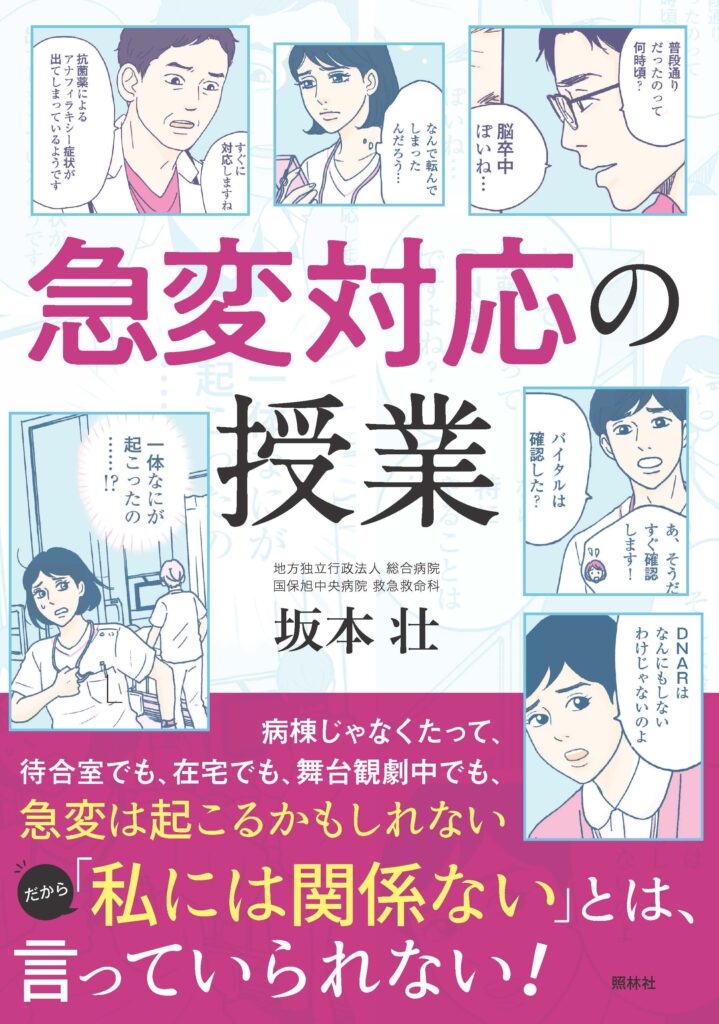

急変対応は何年たっても自信がもてないもの。急変を起こさないようにするためには、観察やアセスメントが重要です。看護師や研修医に向けて、救急初期対応などの研修を豊富に行っている坂本壮先生の新刊『急変対応の授業』の一部を抜粋。全4回でお届けする第1回は、「そもそも、急変とは何か」ということを解説します。

これって急変?

まずは、2つの事例漫画を紹介します。

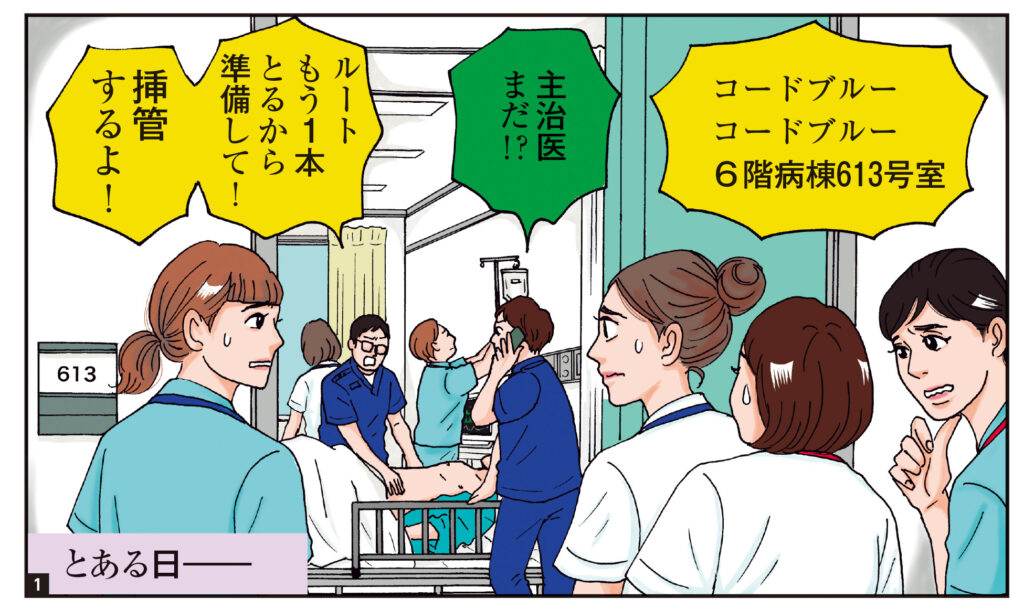

事例1

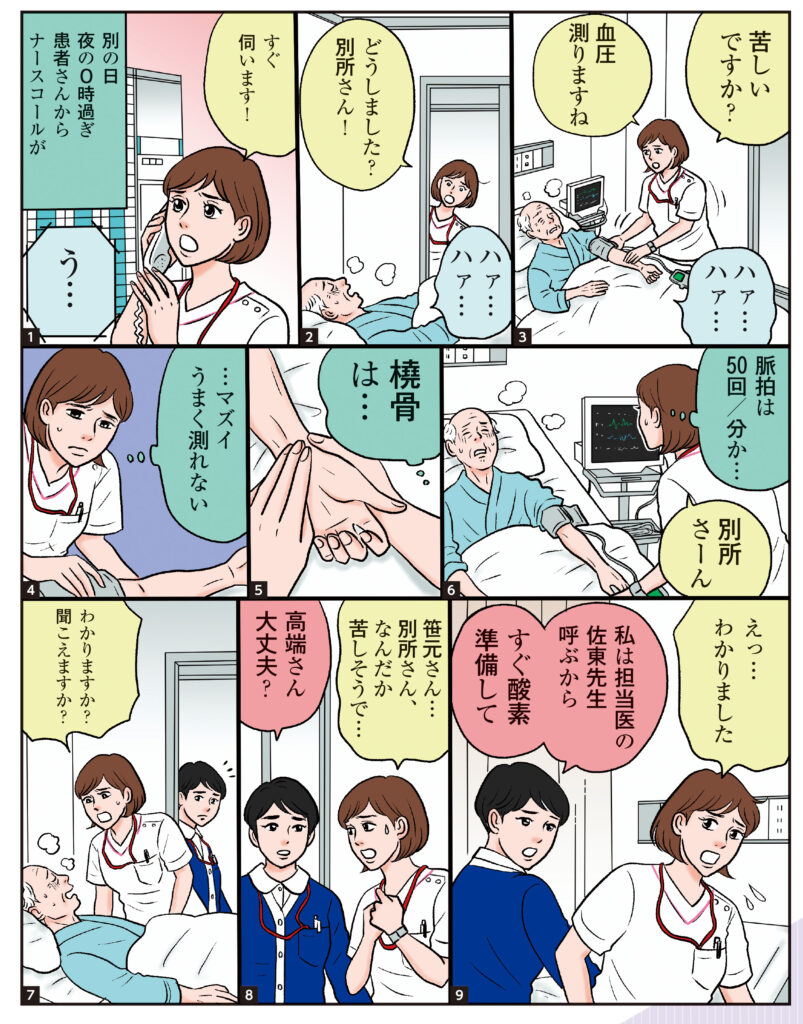

事例2

「血圧が下がった」「訪室したら反応がなく心肺停止状態であった」——そんなイメージが“急変”にはあるかもしれません。冒頭の2つの場面、院内ではときどき経験する事例であり、みなさんも経験したことがあるかもしれません。

『大辞林』(三省堂)で“急変”と検索すると、「①急激に変化すること、②急に起こった変事」と記載されています。この定義からすると、目の前の患者さんの状態が急激に変化したという認識であれば、それはすべて“急変”ということになります。

例えば、担当の入院患者さんが、「朝のバイタル測定では収縮期血圧130mmHg程度であったのが、昼の測定では80mmHgに変化した」「排尿後に患者さんが失神した」「食事中に突然苦しそうに喉を押さえ、顔色不良となった」など、原因がわからず「え? なんで? どうして?」という状況であれば、このどれもが急変です。

しかし、本当にそれは急変なのでしょうか。頭にクエスチョンマークが浮かんでいるのは自分だけで、先輩の看護師や担当医は原因がわかっており、急変だとは思っていないのではないでしょうか。

ミュージカル『モーツァルト!』の一場面に、母が亡くなったヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが、「医者を、医者を呼ばなきゃ」と慌てる場面があります。しかし、もう手遅れ、手の施しようがありません。その後のシーンで歌う『残酷な人生』は名曲ですが、ヴォルフガングの母への対応は、ほめられるものではありませんでした。

冒頭の2症例、みなさんであればどのように対応するでしょうか? 自信がない? 不安? そうですよね。大丈夫です。この本を読んで落ち着いて対応できるように、頭の中を整理していきましょう。

この事例を考えてみよう

それでは今回の事例を考えてみましょう。

数時間前のやりとり―

高端ナース

山咲さん、420号の夏木さん、38℃台の熱があるのですが大丈夫でしょうか?

山咲ナース

ん? 夏木さんって大腿骨近位部骨折(高齢者で多い骨折の1つ)の方だよね。今日で術後4日だっけ?

高端ナース

はい。術後の経過は順調で、今朝の食事も10割とれていたのですが、昼は食欲がないってことで数口しか食べなかったんです。15時のバイタル測定でこんな感じで。【血圧108/58mmHg、脈拍110回/分、体温38.2℃、SpO2 97%】

山咲ナース

熱もあるし、血圧も若干低めだから担当医へ連絡したほうがいいね。指示なんか入ってる?

高端ナース

発熱時の指示は入っていたので、解熱薬を使おうかと思ったのですが。

山咲ナース

そうね。術後の感染症とかあるかもしれないし、担当医に報告しよう。

15分後

高端ナース

山咲さん、担当医の佐東先生、いま前十字靱帯の手術に入っていて、あと1時間半ぐらいは対応難しいみたいです。とりあえず発熱時のアセトアミノフェン(カロナール®)内服は使用するのはOKみたいですが。

山咲ナース

そっか。まぁ、それほど急がなくても大丈夫だと思うので、薬は飲んでもらって様子をみよう。

1時間後(日勤から夜勤への申し送りをしている)

高端ナース

420号の夏木さんですが、昼から38℃台の発熱を認め、担当医の指示を受けてアセトアミノフェンを内服しています。

千念ナース

発熱の原因は精査中?バイタルは問題ない?

高端ナース

そろそろ担当医の先生がみてくれると思うのですが… … 血圧は100mmHg程度あるので大丈夫だとは思うのですが……。

千念ナース

あ、そうなのね。

さて、今回の事例ですが、これって“急変”でしょうか? 違いますよね。今回の経過を高端ナースが知ったら、「え? そんなことが?」ではなく、「あ、やっぱり……もう少し早く担当医に来てもらうべきだった。他に何かできなかっただろうか」、そんなふうに思うはずです。

発熱の原因はその時点では同定できないにしても、介入の必要性はあり、早期に対応できていれば今回のようなことは起こらなかったでしょう。このようなことを防ぐためには、どうするべきでしょうか。

患者さんが発する危険なサインを早期にキャッチすることも大切ですが、そもそもそのようなことを起こさせないことが重要です。本書では、急変時の対応だけでなく、それを未然に防ぐ術も整理していきたいと思います。第1回目の今回は、「そもそも急変を起こさせないためには何が大切なのか」、このあたりをともに学んでいきましょう。

“急変”を起こさせないためにはどうする?

急変は誰もが遭遇したくないものです。

「昨日の夜勤、めっちゃ荒れたよね」

「○○さん、お祓いに行ったほうがいいんじゃない」

こんな台詞を夜勤明けに言ったり、聞いたりしたことありませんか。忙しい、眠れない夜勤というのは誰もが経験するもので、このがんばりを周囲に知らしめたい、「お疲れさま」と言ってもらいたい——その気持ちはよくわかりますが、時にそれが“身から出た錆”ということがあります。

さっきの夏木さんの件もそうですよね。アセスメントすることなく、やるべきことを先送りにしてしまった、その結果、起こるべくして起こったわけです。

救急外来からの緊急入院などを除き、夜間の病棟というのは普通は静かなものです。入院患者さんだって消灯後は寝ますからね。「夜間せん妄が起こることだってあるじゃないか」「排尿後に失神して頭部をぶつけることだって経験したことがあるぞ」、そんな声が聞こえてきそうですが、これらもまた多くの場合防げるのです。

急変対応において大切なことは複数存在しますが、以下の3つに分けて解説します。

1.担当患者さんの把握

2.急変のサインを知リ、評価すべきポイントを理解する

3.チームビルディング:集団→チームへ

【本記事は、『急変対応の授業』からの抜粋です。続きは書籍でどうぞ】

※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。