令和6年度診療報酬改定でも取り上げられた「強度行動障害」。その定義や、本人と支援者がそれぞれ抱える困難など、ナースが知っておきたいことを解説します。

「強度行動障害」の定義と、 関連する特性

●「強度行動障害」は、 患者さんの状態を示す言葉で、 診察の結果を示す「診断名」ではないことに注意

●知的障害や発達障害、 自閉スペクトラム症の特性との関連があるとされる。 ただし、 必ずしもそれらとイコールでつながるわけではない

本人や周囲に影響する強い行動により、 特別な支援が必要な「状態」

皆さんは、「強度行動障害」という言葉を知っていますか? 強度行動障害は「診断名」ではありません。福祉や行政の分野で定義された言葉です。その内容は、「自傷、他傷、こだわり、もの壊し、睡眠の乱れ、異食、多動など本人や周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態」です¹。あくまで「状態」を示す言葉で、本人がもともともっている「障害」を指す言葉ではない、ということです。

強度行動障害の背景には、神経発達症群のうち知的発達症(知的能力障害)や自閉スペクトラム症(ASD*1)の特性があるといわれ、「他者への関心が薄い」「こだわりが強い」「臨機応変に対応ができない」「五感の過敏、または鈍麻」などの要素が本人の状態に影響しているようです。

また、自閉スペクトラム症などがあれば強度行動障害の状態になるのかというと、そうではありません。幼少期や学齢期に周囲の人から不適切なかかわりを受けた結果、適切な行動を学ぶ機会が得られないという経験(未学習)や、困りごと(環境の刺激や、周囲の人の無理解など)があった際に「人を傷つけたり物を壊したりして困りごとを解決する」といった経験(誤学習)が重なると、困りごとに出合った際に激しい行動で解決しようとする、すなわち強度行動障害になりやすくなるといわれています。

* 1【ASD】autism spectrum disorder

強度行動障害のある人の困難の本質は見えないところにある

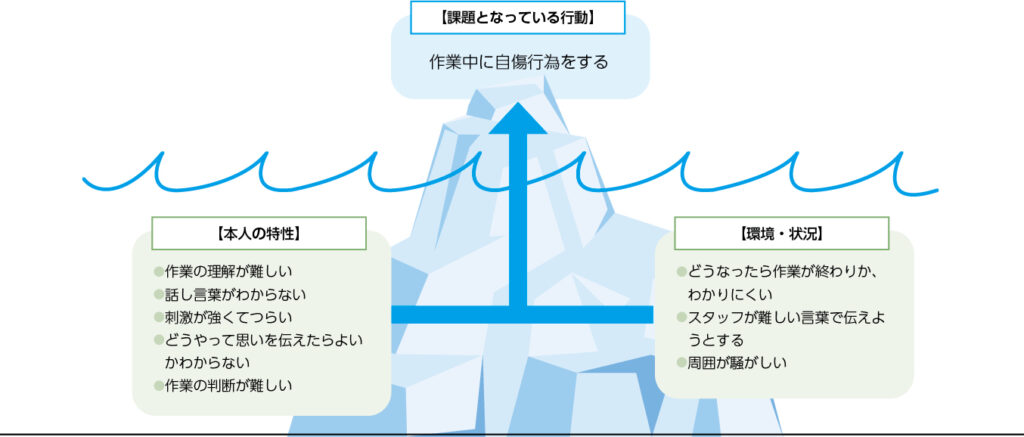

強度行動障害における「困った状態」について、もう少し掘り下げてみましょう。強度行動障害のある人の困難な状態を理解するために、氷山モデルを使用します(図1)。

図1 氷山モデルで見る強度行動障害の構造

施設での作業中の自傷行為の例で考えてみます。自傷行為は見える部分(海上に出ている部分)です。しかし、多くの困りごとの本質は見えない部分(海の下の部分)にあります。本人は、「作業の理解が難しい・優先順位が判断できない」「話し言葉がわからない」「刺激が強くて嫌である」「(自分の気持ちを)どうやって伝えていいかわからない」といったことで困っているのです。加えて、環境や状況に関しては、「作業の終わり方がわからない」「スタッフが(本人には理解が難しい)言葉で伝えようとする」「周囲が騒がしい」などの状態が原因としてあります。

このように、見える部分だけでは周囲を「困らせている」人のように見えても、じつは氷山の海面下のように本人が「困っている」ことが多く存在することがわかります。

以上のような困りごとそのものを解決するための支援については、スペースの都合上詳しくは述べませんが、問題となる行動は、本人がよりよいと考える行動に変えることで少なくすることが可能だということは、知っておいてほしいところです。

強度行動障害における健康上の問題とナースのかかわり

●強度行動障害の状態の患者さんと支援者には、 本人の困りごとが行動として現れるゆえの健康上の障壁がある

●ナースが強度行動障害について知り、 看護的な対応を行うことで問題が解決に向かう可能性もある

本人と支援者、 双方にとって強度行動障害特有の困りごとがある

ここまで、強度行動障害に関する基本的な事柄を説明してきました。記事をお読みの方はナース(または看護学生)が多いと思いますので、強度行動障害のある人の健康に関するお話をしておきたいと思います。

強度行動障害の背景にある、自閉スペクトラム症や知的発達症のある人の健康に関する主な困りごととして、「医療機関を受診しにくい」「健康診断を未受診の傾向がある」「服薬アドヒアランスの不足」「ポリファーマシー状態」「早期高齢化」「認知症罹患の発見が困難」「生活習慣病罹患リスク」「口腔機能や嚥下機能の低下リスク」があります。

同時に、強度行動障害のある人を支援する側の困りごとには、「健康管理スキルの課題」「服薬管理の難しさ」「感染予防の難しさ」などがあります(表1)。

表1-1 本人の困難

●医療機関を受診しにくい

〈理由・原因となる行動など〉診察室に入ることを拒否するなど

●健康診断を未受診の傾向がある

〈理由・原因となる行動など〉検査を嫌がるなど

●服薬アドヒアランスの不足

〈理由・原因となる行動など〉医療に関する本人の意思確認が困難

●ポリファーマシー状態

〈理由・原因となる行動など〉多数の薬剤を長期間服用している

●早期高齢化

〈理由・原因となる行動など〉障害のない人と比べて10歳程度、早期に高齢者の特徴が出現する

●認知症罹患の発見が困難

〈理由・原因となる行動など〉認知症と症状が見分けにくく、認知症だった場合の対応が遅れやすい

●生活習慣病罹患リスク

〈理由・原因となる行動など〉偏食、不眠、運動不足など

●口腔機能や嚥下機能の低下リスク

〈理由・原因となる行動など〉口腔ケア不足、歯の欠損や服薬が影響

表1-2 支援者の困難

●健康管理スキルの課題

〈理由・原因となる行動など〉健康管理技術の研修の不足

●服薬管理の難しさ

〈理由・原因となる行動など〉多量で多様な薬剤管理を行うという重責

●感染予防の難しさ

〈理由・原因となる行動など〉多動などで隔離が困難である、手洗いを行えないなど

不快・不安の発見や解決のための環境調整には、 看護の力が有効

前述のような健康に関する課題の解決には、ナースの援助が有効な部分が数多くあります。例えば、医療機関へのヒアリング調査では、「医療機関の職員は、強度行動障害のある人への対応に必要なコミュニケーションのノウハウがわからず、患者さんの行動障害に直結するため、適切なコミュニケーション方法を教わることが必要」といわれています。

そこで、医療機関の受診が困難であっても、強度行動障害に詳しいナースが医療機関との橋渡し役として適宜環境調整を行えれば、現状よりも受診可能な範囲が広がることは間違いありません。また、本人が表現できない身体の不快や苦痛に関しても、フィジカルアセスメントを行うことで、一定の不快や苦痛を発見することが可能ではないでしょうか。

福祉と医療の連携が重要とされて久しいですが、強度行動障害のある人は、「苦手な生活環境」が多い人々です。不快や不安で困っている人々の環境調整は、看護的な援助が活躍できるところでもあります。そういった看護の力で、強度行動障害のある人がよりよく暮らせるようになるために、より多くのナースに興味をもってもらえることが大事だと考えています。

- 1.厚生労働省:第1回強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会 現行制度の概要.

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000995582.pdf(2025.4.30アクセス)

- 1.全国地域生活支援ネットワーク監修,牛谷正人,肥後祥治,福島龍三郎編:強度行動障害のある人の「暮らし」を支える 強度行動障害支援者養成研修[基礎研修・実践研修]テキスト.中央法規出版,東京,2020.

2.西田武志,福島龍三郎編著:強度行動障害のある人を支えるヒントとアイデア 本人の「困った!」、支援者の「どうしよう…」を軽くする.中央法規出版,東京,2023.

3.国立病院機構肥前精神医療センター監修,會田千重編:多職種チームで行う 強度行動障害のある人への医療的アプローチ.中央法規出版,東京,2020.

4.PwCコンサルティング合同会社:令和5年度障害者総合福祉推進事業 重度訪問介護以外の訪問系サービスに係る入院中のコミュニケーション支援のニーズ把握等に関する調査研究事業報告書.

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/assets/pdf/welfare-promotion-business2024-09.pdf(2025.4.30アクセス)

※この記事は『エキスパートナース』2024年10月号記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。