急変や重症化を防ぐため、ラウンド時にチェックしたい「急変未満の状態」。今回は呼吸の変化から急変未満の状態を見抜くポイントを解説します。

会話の様子から急変未満を見抜く

会話などの日常的なコミュニケーションをとるだけでも、わかることが多くあります。笑顔でいたり、安静にして見た目で大丈夫そうな患者さんは問題ないことが多いです。

しかし、話してみるとじつは苦しくて会話が途切れるような場合は、例えば労作性に上気道が狭窄していたりすることがあるので注意します。

会話をしていて、「苦しそうだな」「顔色が悪い気がする」「早いな」という感覚的な評価でも十分な情報になります。呼吸数やバイタルサインなどに変化がみられない場合でも、その感覚を大事にしましょう。記録に残したり、訪室頻度を上げたりといった対応も“急変未満”で防ぐことにつながります。

呼吸のパターンから急変未満を見抜く

急変徴候でよく言われる「呼吸数の増加」は、はっきり言って明らかな異変を示すサインです。そこまでの異変でなくとも、「ん? なんか胸の動きが目立つな。呼吸が速くなっているかな?」など、呼吸が早そうという察知が大事だと思います。呼吸数のカウントはそれからです。なんとなく呼吸がヘンな気がすると感じたら呼吸のパターンに着目しましょう。

呼吸パターンをみるときは、胸部から頸部、肩、そしてお腹の過剰な動きに注意します。

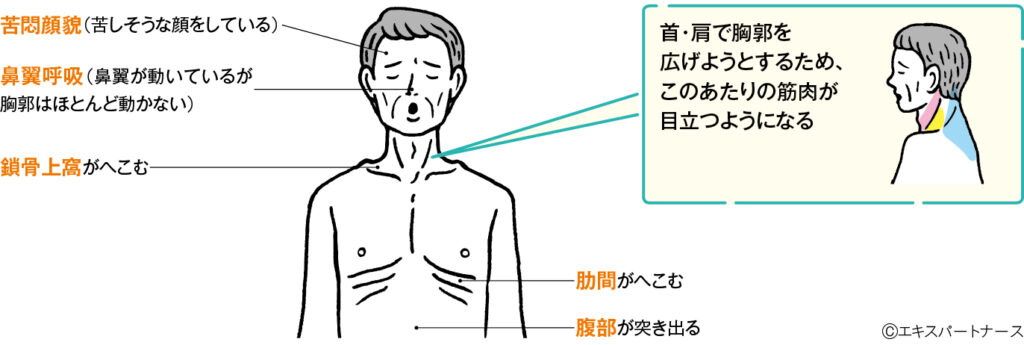

身体に異変が生じると、生体反応として呼吸での代償が必要となります。安静時には主に横隔膜と内肋間筋が無意識に運動することによって呼吸をしていますが、息苦しくなってくると安静時には活動しない努力呼吸筋群が活動します(図1)。

安静時は呼吸をすると胸郭が広がりますが、努力呼吸の場合は首や肩の筋肉で胸郭を広げようとします。お腹は少し突き出るような運動がみられ、鼻翼呼吸をしたり、呼吸時に肋間や鎖骨上窩が陥没したりするようになります。

図1 努力呼吸の徴候

呼吸しやすい体位は起座位または側臥位

この記事は会員限定記事です。