『救急・ICUで「終末期ケアを実践する」ということ』の試し読み記事をお届けします。今回は「なぜ、いま救急・ICUにおける終末期ケアが重要なのか」を解説。高齢者の増加、家族の代理決定など、さまざまな視点から考えていきます。

社会状況の変化、価値観の多様化によって、これまで以上に終末期ケアへの注目度が高まり、対応が複雑になっています。

「時間がないからできない」「正解がないから躊躇してしまう」気持ちはわかりますが、その患者・家族にとっての最善を追求しなければならない時代になったことを、まずは受け入れることが大切です。

医療がどれだけ進歩しても、患者を救命できないことはある

救急・ICU の使命は「重篤な病態にある患者の命を救うことである」ということは、いうまでもありません。

生命維持装置や臓器代替療法など、医療技術の飛躍的な進歩は、これまで救命困難とされていた重症患者の治療を可能にし、救急・ICU領域において大きな成果をもたらしました。

しかし、どんなに高度な医療技術を駆使しても救命できない患者がいることは、過去も現在も変わることのない現実です。

ICUに入室した患者の約5%は、そのまま終末期を迎える

日本ICU患者データベース(JIPAD)の2023年度の報告によると、ICUの患者入室区分は、術後の予定入室が53%、緊急手術後の入室が13%、非手術が34%です。そのうち、ICU死亡率は、全体で4.6%、重症成人患者では7.1%、小児では1.9%とされています1)。

タイプによって患者死亡率は異なるものの、救急やICUには、救命と同時に看取りの場としての役割があるわけです。ゆえに、救急・ICUで人生の最期を迎える患者や家族に対する終末期ケアは、欠かすことのできない重要な要素の1つといえます。

JIPAD(Japanese intensive care patient database):日本ICU患者データベース。

救急やICUのタイプ:重症度や医療機能、施設の体制によって分類される。一般的にICUは成人を対象とすることが多く、小児を対象とする場合はPICUと呼ばれる。その他、主治医制をとるopen ICUや集中治療医が管理するclosed ICU、心疾患や脳卒中の患者を受け入れるCCUやSCUなどもある。

救急・ICUスタッフの「終末期ケアへの関心」は高まっている

救急・ICUに携わる医療者は、以前より、終末期ケアについて高い関心を寄せてきました。その証拠に、多くの先行研究が行われています。

2000年以降の年間報告件数は、救急では27.4±26.8件(平均±標準偏差)、ICUでは 88.8±63.7件。右肩上がりに報告件数が増えていることからも、救急・ICUにおける終末期ケアへの関心の高さがうかがえます。

特に、新型コロナウイルスの発症が報告された2020年以降では、救急で年間60件以上、ICUでは年間 150件以上の先行研究の報告がなされています。過去に経験のないような状況下における終末期医療やケアが注目され、救急・ICUの終末期ケアに携わる医療者が、終末期医療やケアのあり方について模索を続けている現状が、このグラフから読み取れます。

前述のように、救急・ICU領域において、終末期ケアは長きにわたって医療者にとって関心の高いテーマとして議論がされてきました。

ここからは、なぜ、いま「救急・ICU における終末期ケア」が重要なのか、その理由をさまざまな視点から深く考えてみます。

理由①高齢者の増加に伴い、救急・ICUで患者を看取ることが増える

わが国は、2024年度の高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)が29.3%と過去最高を記録し、2025年には30%を超えると試算されている超高齢社会先進国です。2042 年に高齢者数のピークを迎えるといわれており、特に75歳以上、85歳以上の高齢患者の増加が予測されています。

高齢患者は、多くの疾患を併せもっていることも多く、病状が重症化するリスクが高いです。そのため、救急やICUにおける治療のゴールが「救命」ではなく「安らかな死」となるケースも少なくありません。つまり、高齢化の一途をたどるわが国では、命を救う現場である救急やICUが看取りの場となることもあるわけです。

急性期医療のなかで、命の終わりにどう向き合い、“その人らしい最期”を迎えるために、終末期ケアをどう実現するのか、問い直す時期にあるといえます。

アドバイス

2023年度のJIPADの報告でも1)、ICU入室患者の平均年齢はすでに70歳を超えており、今後はさらに患者の高齢化が進むと推定される。

理由②短期間のうちに死のプロセスをたどるため、対応に困難さを伴う

長期療養の末に終末期を迎えることの多いがん領域とは異なり、救急・ICUの患者は、終末期を迎えるまでの経過はさまざまでも、急性な変化によって、短期間のうちに死のプロセスをたどるという特徴があります。

先ほどまで日常生活を送っていた人が、急性変化によって終末期であることを宣告されても、心の準備ができておらず、死の現実を受け入れられるはずもありません。だからこそ、突然の死の宣告により心理的な危機状態に置かれた患者や家族への対応には、繊細さが求められます。

終末期を迎えるまでの経過:来院時心肺停止、事故や急病の発症、慢性疾患の急性増悪、術後の致死的合併症など。

高齢者の比率は高いが、小児や若年者も少なくない

高齢社会とはいえ、救急・ICUの終末期患者のすべてが高齢者というわけではありません。小児から成人・高齢者まで、あらゆる年齢の終末期患者は存在します。終末期を迎えた患者の年齢や背景はさまざまで、その家族の心理的反応の現れ方もさまざまであるために、対応への困難さを感じることもしばしばです。

終末期を迎えた患者・家族の年齢や背景:子を看取る親、働き盛りで幼い子供を残して死を迎えることになる青年患者を看取る配偶者など。

特に、救急・ICUでは、患者や家族と初対面のことがほとんどであり、信頼関係も構築できていない状況での対応は、さらに難易度が高くなります。

患者や家族の心情に配慮した対応を心がけていても、些細(ささい)なことから患者や家族との対立やクレームに発展した経験を持つ医療者もいることでしょう。そうした経験が、終末期患者や家族の対応への苦手意識につながっていたとしても、共感こそすれ、非難はできない医療者は少なくないと思います。

とはいえ、どんなに難しい状況においても、患者や家族が現状を正しく理解し、苦痛が緩和され、少しでも心残りがないように、患者や家族と向き合い、終末期ケアを提供することが医療者の役割です。患者がよりよい死(good death)を迎えるために何ができるのかを考え続けなければなりません。

理由③治療方針に関する家族らの代理決定を支える難しさがある

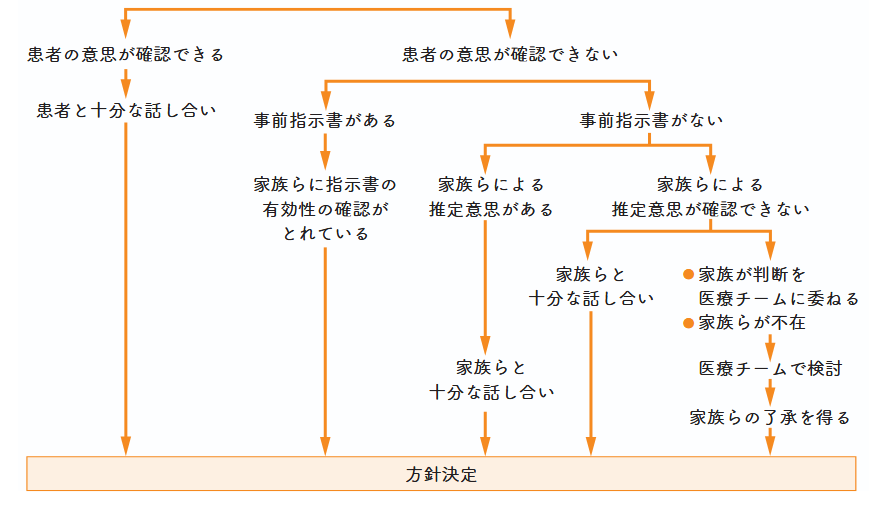

図1に、医療に関する方針決定のプロセスを示しました。

本来、治療や延命処置に関する決定は、患者自身が、状況を理解して、自らの価値観などに照らし合わせて自己決定するのが基本です。これは終末期医療やケアに関する内容であっても変わりはありません。

しかし、救急・ICUでは、終末期の段階に、患者自身が医療やケアの方針について自己決定できる状況にないことがほとんどです。この場合、患者のことをよく知る家族らに、代理者としてその決定を依存せざるを得ない状況になります。

家族らが代理決定する場合、判断のよりどころとなるのが、患者が過去に示した事前指示や、患者が家族らに語っていた人生観や価値観などの内容などから推定した患者の推定意思です。

医療者は、家族らに事前指示があるかを確認します。事前指示がない場合には、患者の生き方や言動・価値観などから「今、患者が自己決定できたならば、どのような判断をするだろうか」と投げかけ、家族らに推定してもらいます。

事前指示の例:○○の状態になったとき、△△の医療を希望する(もしくは希望しない)など。

負担の大きい代理意思決定を、家族だけに委ねてはいけない

患者のことをよく知る家族であっても、生命に直結するような選択を判断することは困難をきわめ、心理的に大きな負担となります。

近年では、患者が自らの意思を表明できない場合でも、方針の決定は、家族らにのみ委ねるのではなく、医療者も一緒に「患者にとっての最善な選択は何か」を考えるプロセスを経て、意思決定することが最善であるといわれています。

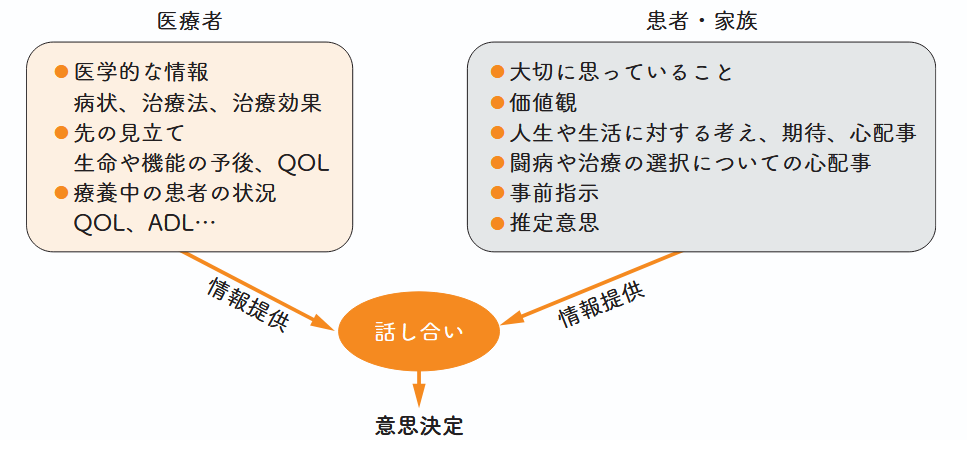

このような、患者・家族と医療者が、ともに話し合って決定する意思決定モデルをSDM(共同意思決定)モデルといいます(図2)。

SDM(shared decision making)モデル:共同意思決定モデル。シェアードディシジョンメイキング、情報共有・合意モデルとも。

情報を共有し、話し合ったうえで意思決定し、皆で責任をもつ

SDMでは、医学的状況に関しては医療者から、患者の考えや価値観などの情報は家族らから、それぞれ提供された情報を共有したうえで、「患者にとって何が最善か」話し合いが行われます。

近年、患者・家族から提供される情報は、ACP(advanced care planning:アドバンス・ケア・プランニング)で事前に話し合われていることもありますが、その頻度は多くはありません。ACPは、治療やケアのゴールを決めるために役立つ指標となるものですが、現時点ではACPの位置づけが不明瞭といわざるを得ません。

「どこまでの医療介入が患者にとって益となりうるのか」という価値判断が難しい現代において、よりよいSDMを行うためにも、患者や家族からの情報は重要で、今後は、ACPが意思決定支援のなかで重要な意味を持ちます。

事前のACPがある(もしくは、ない)ときの対応についても考えておくことが、終末期ケアにおいて重要であり、医療現場での実践が期待されるところです。

ACPの位置づけ:ACPとは何か、SDMにおいてどのように生かしていくのか、など。

理由④終末期に生じる複雑な倫理的課題への対応には難しさを伴う

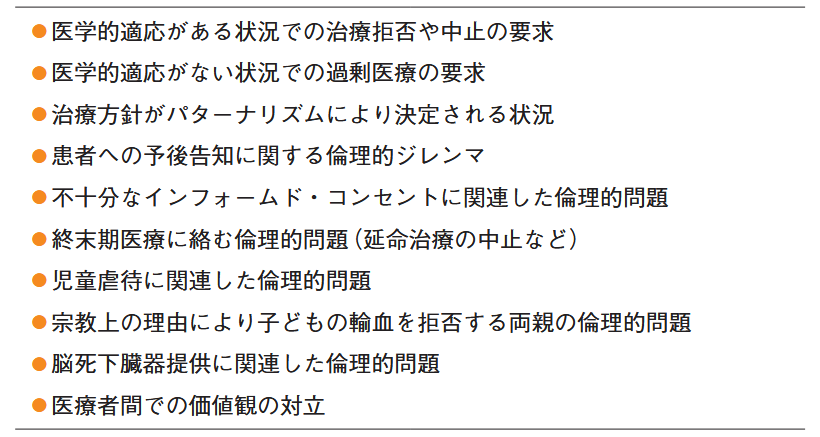

表1に、救急・ICU で生じやすい倫理的課題を示しました。これらは、長きにわたり、変わることのない課題です。

昨今では、医療技術の進歩に伴い、治療限界の判断はさらに難しさを増しています。同時に、治療を続けることによる患者の苦痛との間で生じるジレンマや、高齢化社会・価値観の多様化などの影響を受けてジレンマがより複雑化していることが、課題解決を困難にさせています。

倫理的課題は、白か黒かはっきり答えが出ないことが多いです。しかし、1つひとつのジレンマや課題に向き合い、その時点において最善な策を講じることは、終末期ケアの質を向上させるために重要です。

救急・ICUにおける倫理的課題は、タイムリーかつ迅速に解決することが求められる場合も少なくありません。しかし、多角的な視点から倫理的課題の状況をつかみ、課題の本質を明らかにし、解決策を決定することは容易ではありません。

それでも、倫理的課題が解決できたときには、患者や家族だけでなく、課題にかかわった多くの医療者の満足度を高め、よりよい終末期医療やケアにつながると確信しています。

理由⑤救急・ICUでの死別経験は、遺族の中長期的メンタルヘルス障害を招く

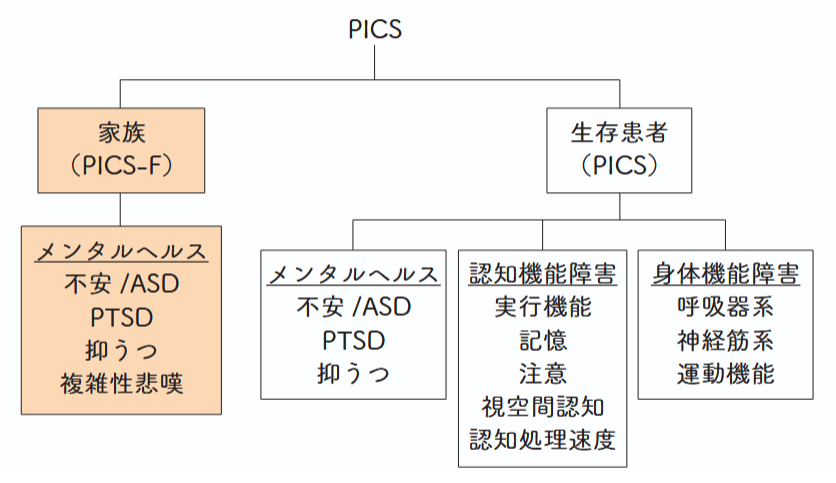

近年、ICU入室中または退室後に生じる身体障害、認知障害、メンタルヘルスの障害の総称として PICS(post intensive care syndrome:集中治療後症候群)が注目されています。

なかでもメンタルヘルスの障害は、家族にも生じることがわかっています(PICS-F・図3)。メンタルヘルスの障害には、不安や抑うつ、急性ストレス障害、PTSD(post traumatic stress disorder:心的外傷後ストレス障害)、複雑性悲嘆などが含まれます。

救急・ICUであっても「死別への心の準備」ができるようにかかわる

PICS-Fは、患者の病態が改善し、救命できた家族にも生じる可能性はありますが、心の準備もできないままに急な死別を経験した家族は、さらにPICS-F のリスクは高まります。PICS-Fは、測定の仕方によって幅はあるものの、20~40%の家族に発症するといわれています2)。

ICUで大切な家族を亡くす経験は、長期的に家族のメンタルヘルスに影響を及ぼし、QOLの低下や死亡率の上昇との関連も指摘される重大な問題です。

死別後の家族のメンタルヘルスには、終末期の段階のケアの有り様が影響することがわかっています 5)。人生のなかで、いつかは別れが訪れます。しかし、残された家族が、長い悲しみのプロセスのなかでも、心身ともに健康を取り戻すために、救急や ICUに携わる医療者は、PICS-Fの予防に有益な介入について明らかにしていかなければなりません。

アドバイス

特に、COVID-19パンデミック中にICUに入室した患者の家族では、PICS-Fの発症割合がさらに高いことがいくつかの研究で示されている。

国内研究では、ICU退室18か月後にも25%の家族にPTSDの症状を認めていた3)。国外での研究も同様で、ICU退室3か月後でも40%程度の家族にPICS-Fが持続していた4)。

「3つの重要テーマ」「3つの分類」が理解を助ける

本書は、大きく3つのPartに分かれています。

Part1では、日本クリティカルケア看護学会と日本救急看護学会が公表した『救急・集中ケアにおける終末期看護プラクティスガイド(2019年)』6)のなかで、救急・ICUで終末期を迎えた患者や家族への直接的ケアとして示された「全人的苦痛緩和」「意思決定支援」「悲嘆ケア」の3つの重要テーマについて、事例を交えながらわかりやすく解説しています。

続くPart2では、Part1で理解した終末期看護の要素を、実際の臨床場面でどのように実践するのかをより具体的に理解し、実践につなげられるように、3つの分類(予測される予後×臨床経過[病状]×ACPの有無)を設定し、事例を用いながら終末期ケアの実際を解説しています。

最後の Part3では、終末期看護に欠かすことのできない重要なスキルでありながら、苦手意識を持つことの多いコミュニケーションのスキルについて、臨床現場での活用方法を事例を用いて解説しています。

- 1)JIPAD:最新レポート(2023年度版).

https://www.jipad.org/report(2025.6.18アクセス).

2)Shirasaki K,Hifumi T,Nakanishi N,et al.Postintensive care syndrome family:A comprehensive review. Acute Med Surg 2024;11:e939.

3)Nosaka N,Noguchi A,Takeuchi T,et al.Long term prevalence of PTSD symptom in family members of severe COVID-19 patients:a serial follow-up study extending to 18 months after ICU discharge.BMC 2004;12:53.

4)Azoulay E,Reche-Rigon M,Megarbane B,et al.Association of COVID-19 Acute Respiratory Distress Syndrome With Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder in Family Members After ICU Discharge.JAMA 2022;327:1042-1050.

5)Tatsuno J,Yamase H,Yamase Y.Grief reaction model of families who experienced acute bereavement in Japan.NHS 2012;14:257-264.

6)日本クリティカルケア看護学会,日本救急看護学会:救急・集中ケアにおける終末期看護プラクティスガイド.医学書院,東京,2020.

\続きは書籍で/

救急・ICUで「終末期ケアを実践する」ということ

立野淳子 編著

B5・192ページ、定価 2,970円(税込)

照林社

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。